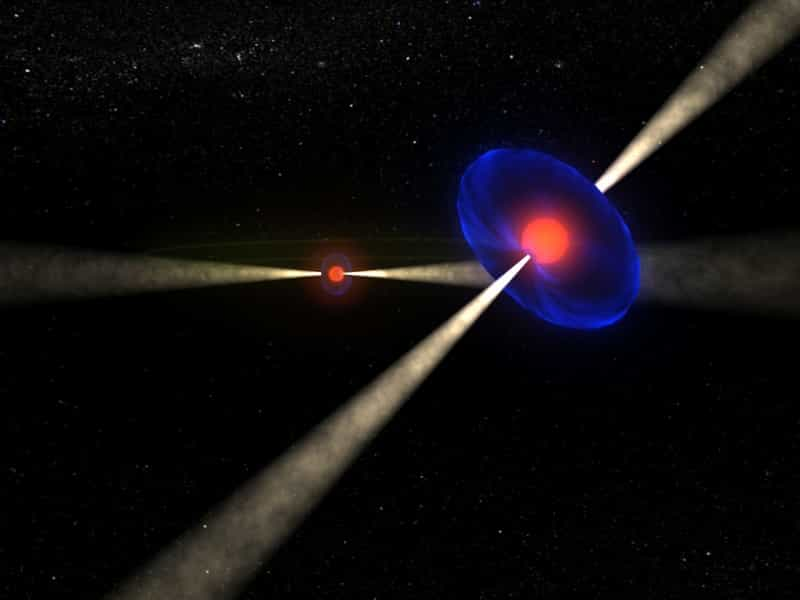

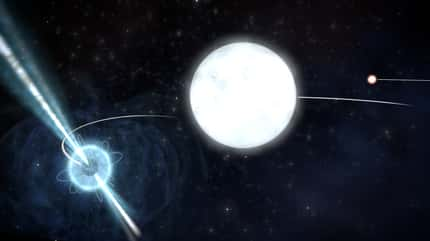

Depuis quatre ans, des astronomesastronomes de l'université McGill (Montreal) scrutent patiemment la danse d'un couple de pulsars situés à 1.700 années-lumière de la Terre. Très massifs, ces astres sont des étoiles à neutrons, contenant au moins 1,4 masse solaire dans une dizaine de kilomètres de rayon, qui émettent périodiquement des bouffées d'ondes radio. On en connaît un grand nombre mais seuls les dénommés PSR J0737-3039 A et B forment un couple.

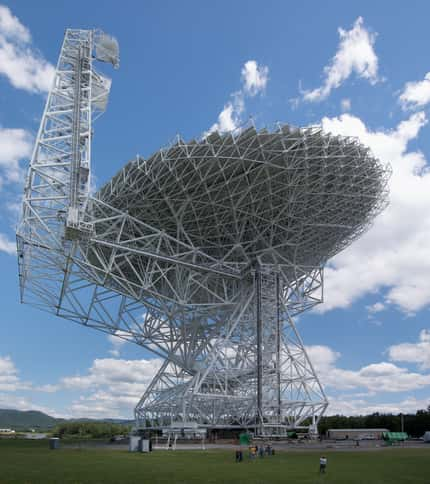

Et même un couple serré puisque la distance entre ces deux étoiles à neutrons est d'environ deux fois celle qui sépare la Terre de la LuneLune. Les deux pulsars tournoyant tiendraient donc largement à l'intérieur du volumevolume occupé par notre SoleilSoleil. De plus, le plan de l'orbiteorbite a le bon goût d'être proche de l'axe de visée depuis la Terre. Les deux astres s'éclipsent donc mutuellement à chaque tour. Leur proximité est telle que les émissionsémissions radio de l'étoile occultée sont partiellement absorbées par la magnétosphèremagnétosphère de l'autre. Minutieusement observées par les astronomes à l'aide du radiotélescoperadiotélescope Robert C. Byrd Green Bank (GBT), en Virginie Occidentale (Etats-Unis), ces éclipseséclipses à répétition permettent à chaque fois de déterminer l'orientation de l'axe de rotation de l'étoile en arrière-plan.

Ces caractéristiques font de ce couple d'astres massifs un laboratoire idéal pour vérifier l'exactitude de la relativité généralerelativité générale. En effet, la théorie prévoit que ce mouvementmouvement orbital (donc continûment accéléré) provoque une déformation de l'espace-tempsespace-temps, qui fait osciller l'axe de rotation de l'une des deux étoiles, un mouvement appelé précessionprécession (de nature légèrement différente de la précession du périhéliepérihélie de MercureMercure, qui concerne l'orbite de la planète).

Les couples les plus monstrueux de l'Univers soutiennent Einstein

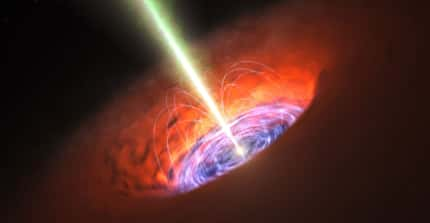

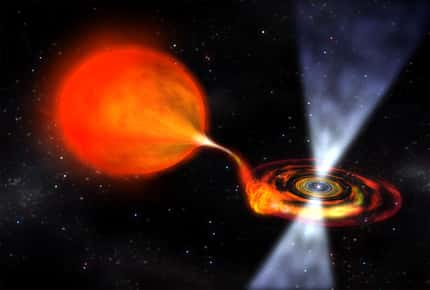

Ce genre de configuration naturelle a déjà été utilisé par les astrophysiciensastrophysiciens pour tester la relativité générale. Au début des années 1970, Hulse et Taylor se sont intéressés à un pulsar binairebinaire constitué d'une étoile à neutrons et d'une étoile compagne. Les résultats étaient bien conformes à la prédiction. Tout récemment, en avril 2008, le Finlandais Mauri Valtonen, de l'observatoire Tuorla, a publié les résultats d'une longue observation par plus de 25 astronomes, de l'extraordinaire quasar OJ 287, formé de deux trous noirstrous noirs en rotation l'un autour de l'autre, le plus petit jaugeant 100 millions de masses solaires et le plus gros 18 milliards. Là encore, EinsteinEinstein n'a pas été pris en défaut, mais les conditions d'observation de cet objet, repérable uniquement en optique, sont difficiles.

Le double pulsar PSR J0737-3039 A/B, lui, présente des conditions bien meilleures qui ont permis, après ces quatre années d'observation, une précision remarquable, comme en témoignent les résultats publiés dans Science. La précession mesurée est de 4,77 degrés par an, avec une marge d'erreur de +/- 0,66 degré. Les équationséquations de la théorie d'Einstein conduisent, elles, à une valeur de 5,07 degrés par an, qui se trouve bien dans la fourchette indiquée par l'observation.

Comme le souligne René Breton, co-auteur de l'étude, la précession s'observe dans notre système solairesystème solaire (le cas de Mercure est célèbre) mais on ne peut départager la relativité générale d'autres théories alternatives que dans des champs gravitationnels très forts. « Jusque-là, poursuit l'astrophysicien, la relativité générale a passé tous les tests avec succès, y compris le nôtre. Nous pouvons maintenant dire que si quelqu'un veut proposer une théorie alternative de la gravitationgravitation, il faudra qu'elle explique nos résultats... »