L'analyse chimique par spectroscopie millimétrique et infrarouge des molécules provenant de la sublimation des glaces d'un échantillon représentatif d'environ 40 noyaux cométaires révèle une importante diversité d'abondances. Celles-ci pourraient traduire des origines distinctes ou des périodes distinctes dans la nébuleuse primitive, une évolution chimique au sein de leur réservoir d'origine (nuage d'Oort ou ceinture de Kuiperceinture de Kuiper), ou une différenciation thermique de leurs couches superficielles lors de leurs passages à proximité du SoleilSoleil entraînant un appauvrissement des composés volatils. Cette dernière hypothèse est d'ailleurs évoquée pour expliquer la moindre abondance (environ 4 %) en monoxyde de carbonemonoxyde de carbone des comètescomètes périodiques.

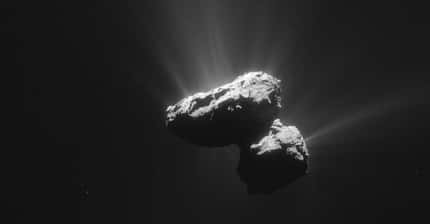

Une des méthodes les plus efficaces pour déterminer l'origine de ces différences serait, bien sûr, de mesurer l'homogénéité des noyaux cométaires afin de voir dans quelle mesure leur surface a évolué par rapport aux couches profondes. Cette opportunité est offerte grâce à leur nature relativement fragile, qui provoque fréquemment leur fragmentation (D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9Shoemaker-Levy 9), lorsqu'ils ne se désintègrent pas complètement (C/1999 S4 (LINEAR) en 2001).

73P/Schwassmann-Wachmann 3

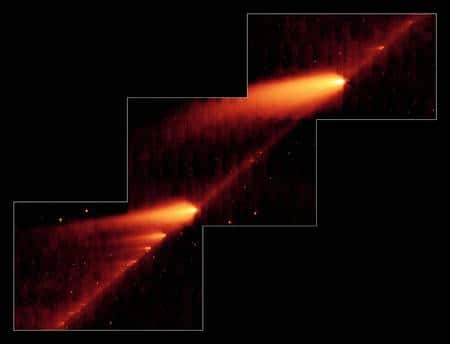

L'attention des chercheurs s'est portée sur la comète 73P/Schwassmann-Wachmann 3, de type périodique (5,34 ans) et formée dans la ceinture de Kuiper. Celle-ci s'est disloquée une première fois lors de son passage au périhéliepérihélie de 1995, puis deux orbitesorbites plus tard, en 2006. 68 fragments ont alors reçu une désignation officielle. En raison de leur proximité à la Terre (0,07 unités astronomiquesunités astronomiques), les fragments B et C ont pu faire l'objet d'analyses spectroscopiques très précises.

Celles-ci, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature, ont été conduites par spectrométriespectrométrie dans le domaine 2,8-4,7 micronsmicrons avec les instruments CSHELL du télescopetélescope SPEC de la NASANASA et NIRSPECNIRSPEC du télescope KeckKeck 2.

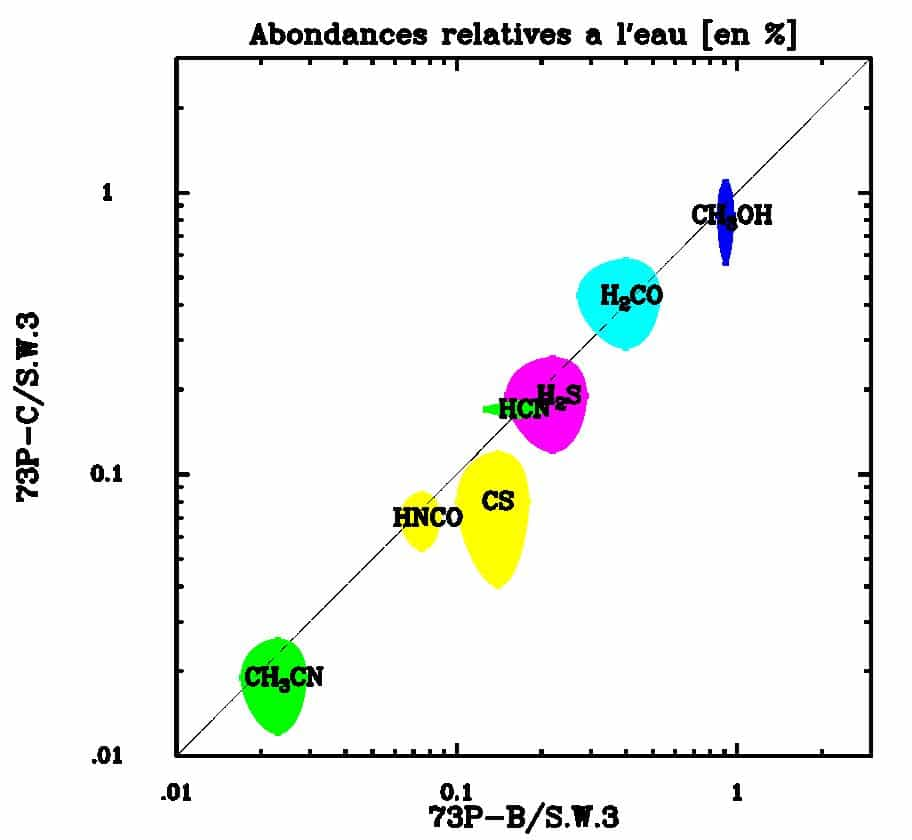

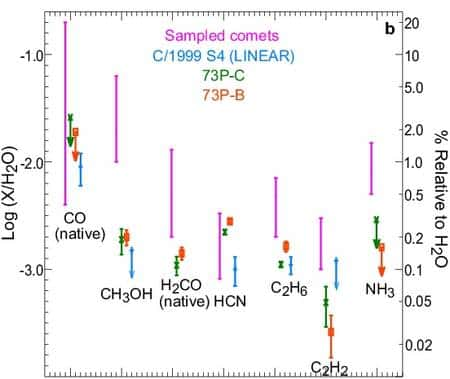

Les raies des molécules H2O, CH3OH, HCN, H2CO, C2H2, et C2H6 ont été détectées dans les deux fragments, et leurs abondances sont remarquablement similaires. La conclusion est identique pour les raies des molécules H2O, CH3OH, HCN, H2CO, mais aussi HNCO, CH3CN et H2S mesurées au moyen du 30 mètres de l'IRAM, ainsi que des instruments du Caltech Submillimeter Observatory (CSO), de l'Atacama Pathfinder Experiment (APEXAPEX) et du télescope spatialtélescope spatial Odin.

Ces neuf composés qui présentent des volatilitésvolatilités très différentes et qui se retrouvent pourtant dans des concentrations identiques d'un fragment à l'autre démontrent que le noyau de 73P/Schwassmann-Wachmann 3 est parfaitement homogène. Sa composition chimique reflète ainsi plutôt les processus chimico-physiquesphysiques en jeu dans la nébuleuse primitive, rendant moins probable la théorie d'une évolution due aux effets d'ensoleillement.

Il apparaît donc que la diversité de la composition chimique des noyaux cométaires serait avant tout primordiale. Il reste cependant à élucider les processus qui ont pu conduire à cette diversité dans le Système solaireSystème solaire primitif.

Références et sources:

- Compositional homogeneity in the fragmented comet 73P/Schwassmann-Wachmann 3, Dello Russo, N. Vervack Jr., R.J., Weaver, H.A., Biver, N., Bockelée-Morvan, D., Crovisier, J., Lisse, C.M., 2007, Nature, 12 juillet 2007

- Comparison of the chemical composition of fragments B and C of comet 73P/Schwassmann-Wachmann 3 from radio observations, Biver, N., Bockelée-Morvan, J. Boissier, P. Colom, J. Crovisier, A. Lecacheux, D.C. Lis, B. Parise, K. Menten and the Odin Team, 2006, BAAS 38, 484-485