Elle n'a pas la luminositéluminosité des grandes comètes qui ont traversé le ciel ces vingt dernières années, comme HyakutakeHyakutake en 1996 ou Hale-BoppHale-Bopp en 1997. Rien de comparable non plus avec C/2006 P1, la précédente découverte de Robert H. McNaught (astronomeastronome à l'Observatoire de Siding Spring en Australie), ce redoutable chasseur d'astres chevelus qui en est à sa cinquante-et-unième découverte.

C/2009 R1 reste discrète sur l'horizon nord-est le matin avant l'aube. L'astronome Nicolas Biver, de l'Observatoire de Paris, considère d'ailleurs qu'elle n'est pas aussi lumineuse que les dernières estimations le laissaient penser. Il l'a observée le 13 juin au télescope et lui attribue la magnitude 6, donc impossible à déceler à l'œilœil nu à une aussi faible hauteur en raison de l'absorptionabsorption atmosphérique.

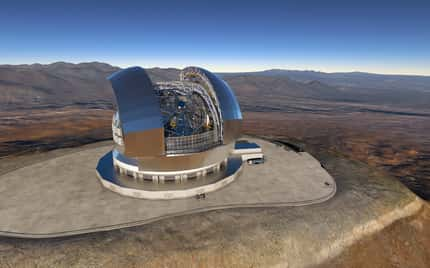

Le 13 juin la comète C/2009 R1 était observable sous l'amas d'étoiles NGC 1245 dans la constellation de Persée. Crédit R. Cazilhac

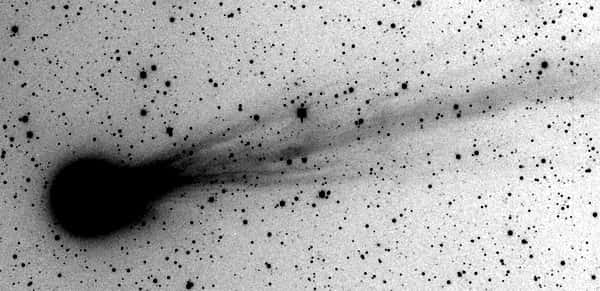

Pourtant les astronomes n'ont d'yeux que pour elle. Car si visuellement son aspect dans un télescope est celui d'une petite boule cotonneuse, les photographiesphotographies révèlent toute la beauté et la complexité de sa queue de gazgaz. Les capteurscapteurs photographiques ont sur l'œil un avantage énorme : ils peuvent accumuler les photonsphotons. Ainsi des poses de quelques dizaines de secondes révèlent des détails inimaginables dans la faible queue de cette comète, pour peu qu'on ait pris soin de compenser le déplacement de l'astre chevelu et la rotation terrestre en utilisant un télescope motorisé.

Une comète qui dégaze copieusement

En 1951 l'astronome américain Fred Whipple proposa un modèle pour décrire les comètes, celui de la « boule de neige sale ». On sait avec certitude depuis 1986 et le survolsurvol de la comète de Halleycomète de Halley par différentes sondes que cette théorie est exacte. Une comète est formée d'un noyau de quelques kilomètres, composé de glace, de poussières silicatées et de métauxmétaux. Cette glace intéresse particulièrement les scientifiques. Constituée principalement d'eau (qui pourrait être à l'origine de l'eau terrestre), elle contient également différentes moléculesmolécules ainsi que des composés organiques complexes.

En augmentant fortement le contraste d'une image réalisée le 6 juin par l'astronome M. Mobberly, on observe de nombreux jets de gaz qui s'échappent de la chevelure de la comète C/2009 R1. Crédit M. Mobberly, traitement J.-B. Feldmann

Comme toutes les comètes, C/2009 R1 n'échappe pas à l'action du SoleilSoleil. Sa surface se sublime sous forme de jets de gaz observables dans la chevelure. Ce sont ces grandes quantités de gaz qui forme la queue de la comètequeue de la comète, repoussée par le vent solairevent solaire. Cette queue ne cesse de se modifier au gré des changements de polarité du vent solaire et des bouffées gazeuses produites par la comète. L'action du Soleil sur la surface de C/2009 R1 peut en effet libérer brutalement une grande quantité de gaz et de poussière, produisant un regain d'activité et de luminosité de l'astre chevelu.

La comète McNaughtcomète McNaught ne cesse de s'approcher de notre étoileétoile. Elle en sera au plus près le 2 juillet, à 60 millions de kilomètres. C'est à ce moment qu'elle offrira le plus beau spectacle mais sa trajectoire l'aura conduite dans le ciel de l'hémisphère sudhémisphère sud. Les astronomes vont donc la suivre avec attention dans les semaines qui viennent, en espérant une météométéo clémente.