au sommaire

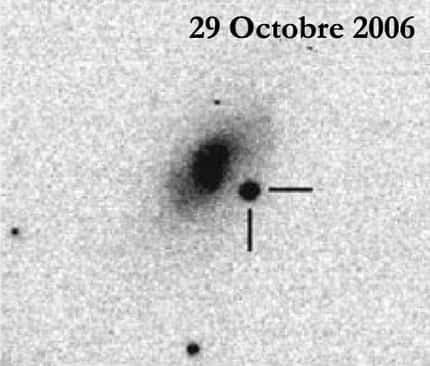

La supernovae 2006 gz au centre de la photo. Crédit : J.L. Prieto & M. Hicken (CFA)

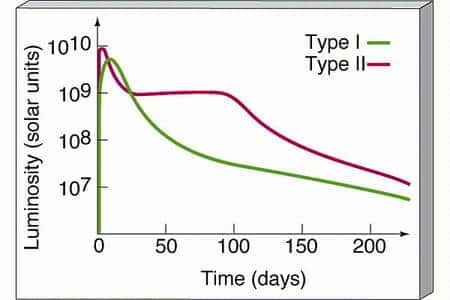

Les supernovaesupernovae sont reparties en deux grands groupes selon des critères basés sur le spectre de la lumière qu'elles émettent et sur l'évolution de leur luminositéluminosité au cours du temps.

La variation de la luminosité des supernovae au cours du temps. Crédit : Université de Rochester

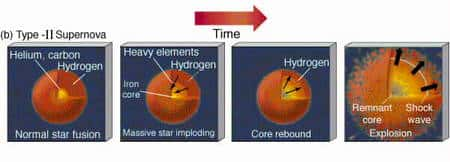

Dans le cas des supernovae de type SNSN II, le spectre montre la présence d'hydrogène alors qu'il n'y en a pas dans le cas des SN I. D'après la théorie, les supernovae SN II sont produites par des étoiles massives brûlant rapidement leur carburant thermonucléaire.

Une étoile massive finit sa vie en supernova SN II. Crédit : Université de Rochester

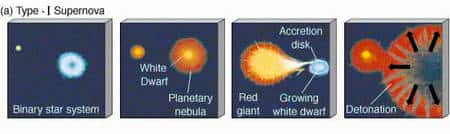

Toujours d'après la théorie, les SN Ia sont elles initialement associées à un système binairesystème binaire avec une naine blanche accrétant de la matièrematière qu'elle arrache avec ses forces de maréeforces de marée à son étoile compagne, en général une géante. Lorsque suffisamment de gazgaz s'est accrété sur la binaire riche en éléments lourds, comme le carbonecarbone et l'oxygèneoxygène, une explosion thermonucléaire se produit.

Précisons tout de même que les supernovae de type Ib et Ic proviennent également de l'effondrementeffondrement d'une étoile massive comme les SN II. Cependant leur spectre et leur courbe de luminosité les classent bien parmi les SN I.

Dans un système binaire une étoile évolue en général plus vite que l'autre et se change en naine blanche. La seconde, devenue ensuite une géante rouge, alimente la naine blanche de ses gaz. Une détonation thermonucléaire peut alors se produire. Crédit : Université de Rochester

Dans le cas de la supernova 2006gz, une première analyse l'avait classée dans le type SN Ia classique, mais avec des mesures plus raffinées, plusieurs anomaliesanomalies sont apparues.

Une supernova trop lumineuse et trop riche en carbone et silicium

D'abord, les quantités de carbone et de siliciumsilicium détectées sont anormalement élevées. Ensuite, la luminosité totale enregistrée est elle aussi trop importante. Si l'on cherche à déterminer la massemasse de la naine blanche ayant explosé, on trouve que celle-ci devait dépasser la limite de Chandrasekharlimite de Chandrasekhar de 1,44 masse solaire au-dessus de laquelle la formation d'une naine blanche est impossible. Or, cette limite est particulièrement solidesolide, aussi bien pour des raisons théoriques que pour des raisons observationnelles. Toutes les naines blanches que l'on connaît, et dont on a pu déterminer les masses quand elles sont dans des systèmes binaires, respectent la limite de Chandrasekhar.

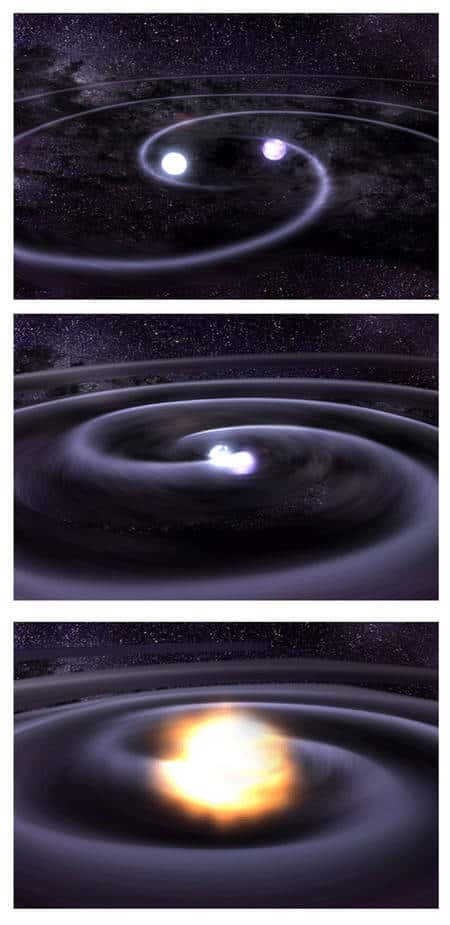

L'explication la plus naturelle de toutes ces anomalies est que la supernova 2006gz a été créée par la collision de deux naines blanches spiralant de plus en plus rapidement l'une vers l'autre du fait de l'émissionémission d’ondes gravitationnelles.

Cliquez pour agrandir. Crédit: Nasa/Dana Berry, Sky Works Digital

Les simulations numériquessimulations numériques de ce genre de collision montrent en effet que les couches internes des naines blanches, riches en carbone et en oxygène, donnent lieu à une forte production de silicium à cause de l'onde de choc de l'explosion.

En outre, des couches internes riches en carbone sont éjectées avant d'être consumées par la détonation.

La présence de deux étoiles explique aussi simplement pourquoi l'énergieénergie lumineuse produite indique une masse supérieure à celle de Chandrasekhar.

Un problème pour la cosmologie ?

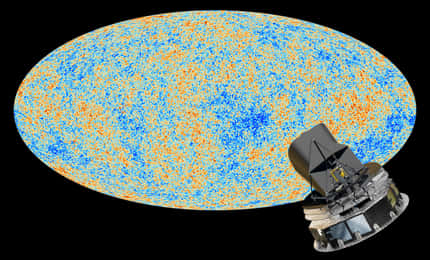

Comme on s'y attendait, la mise en évidence que certaines SN Ia pouvaient être dues à des collisions de naines blanches incite les astronomesastronomes et les astrophysiciensastrophysiciens à redoubler de prudence lorsqu'ils parlent de distances nous séparant de galaxiesgalaxies lointaines, ou lorsqu'ils évoquent l'existence d'une accélération de l'expansion de l'Universaccélération de l'expansion de l'Univers.

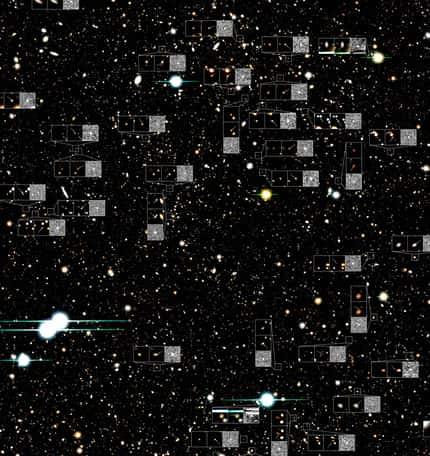

En effet, les explosions des SN Ia sont considérées comme étant toutes à peu près de la même puissance. Ce qui veut dire que leur luminosité apparente est d'autant plus faible qu'elles sont situées à grande distance. On s'en est donc servi pour évaluer les distances lointaines et c'est grâce à elles que l'expansion accélérée de l'Univers, impliquant une énergie noireénergie noire, a pu être découverte en 1998. Le fait que certaines SN Ia puissent parfois être intrinsèquement plus lumineuses introduit donc un biais dans les conclusions obtenues jusqu'à présent.

Heureusement, des supernovae du type de 2006gz sont plutôt l'exception, ce qui veut dire que même si certaines évaluations numériques sont à revoir, cela ne change pas les conclusions essentielles que l'on en a tirées pour la cosmologiecosmologie. Malgré tout, cela montre bien qu'il faut rester vigilant et que la nature peut très facilement nous tendre des pièges.