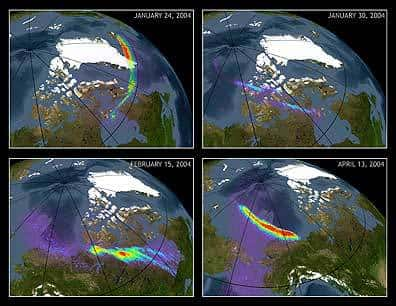

Les images faites des aurores à partir des données de Chandra

Chandra qui fonctionne dans le rayonnement X, a tout naturellement observé des aurores boréalesaurores boréales dans cette longueur d'onde, ce qui a permis d'étudier ce phénomène sous un autre angle en étudiant le rayonnement X de basse énergie (0.1 - 10 kilo-électron volts, ou KeV) généré durant une activité aurorale. Ces observations s'inscrivant dans une étude de la magnétosphère et des aurores boréales.

Chandra, télescope spatial spécialisé dans l'observation des sources de rayons X

Les aurores

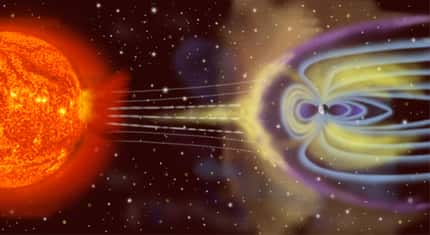

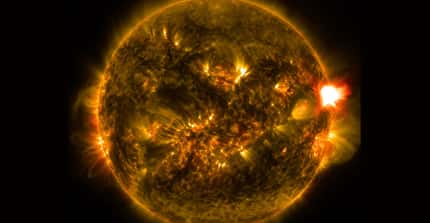

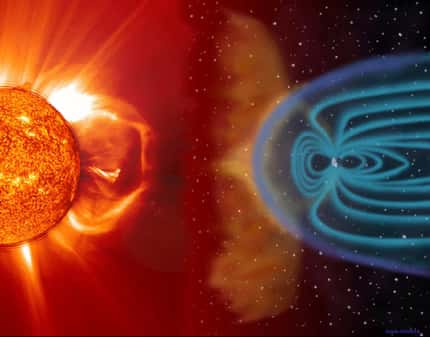

Les aurores sont dûes aux éjections de massemasse coronale (CMECME) du SoleilSoleil, elles-mêmes la conséquence de puissantes explosions magnétiques dans la couronne du Soleil, qui projettent le plasma ionisé dans l'espace interplanétaire, et le gazgaz neutre associé par collision. Les éjections de masse coronale transportent des milliards de tonnes de matièrematière. La détente, dans l'espace interplanétaire peu dense, du plasma initialement comprimé par les fortes pressionspressions existant à la surface du Soleil, augmente son volumevolume jusqu'à des tailles supérieures à celle du Soleil. Une gigantesque bulle de plasma s'éloigne à vitessevitesse supersonique du Soleil, à plus de 300 000 km/h, en suivant les lignes de force du champ magnétiquechamp magnétique solaire.

A son arrivée au voisinage de la Terre après trois à quatre jours, la CME interagit avec le champ magnétique terrestrechamp magnétique terrestre. Elle produit des aurores boréales et australes, des oragesorages géomagnétiques et peut perturber les communications radio, les satellites et les systèmes de distribution d'électricité, voire exposer les astronautesastronautes en sortie extra véhiculaires à des doses d'irradiationsirradiations importantes.

Chandra

Baptisé en hommage du nom de l'astronomeastronome américano-indien S. Chandrasekhar, ChandraChandra a été mis en orbiteorbite en juillet 1999, par l'équipage de ColumbiaColumbia lors de la mission STS-93. Développé par la NASANASA, cet observatoire spatial est destiné à localiser et étudier les rayonnements X du ciel. Ses images sont près de 100 fois plus fines que celles fournies par les observatoires terrestresobservatoires terrestres.

Long de 13,8 m et pesant quelques 4200 kgkg, Chandra suit une orbite très allongée entre 10 000 et 140 000 km. Cette orbite n'a pas été choisie au hasard. Elle place le satellite au-dessus des ceintures de radiations plus de 75% des 63,5 heures de sa période orbitalepériode orbitale, de sorte que des observations ininterrompues durant plus de 2 jours sont possibles. Bien que les observations de Chandra dépendent de l'activité solaire, de 65 à 70 % du temps disponible est utilisé pour la science.

Depuis sa mise à poste, aucun problème technique significatif n'a affecté le satellite. Conçu pour fonctionner 5 ans en orbite, la NASA a décidé de prolonger son exploitation en raison de réserve de gaz suffisante pour fonctionner au moins 10 ans.