Article paru le 24 avril 2016

Entre les étoiles de la Voie lactée s'étend le milieu interstellaire (MIS). Il est composé de gaz à 99 % et de poussières à 1 %, le tout réparti en trois phases. Il baigne toutes les galaxies spirales, spirales barréesspirales barrées et irrégulières, mais il est quasiment inexistant dans les galaxies elliptiques et lenticulaires. La première phase est froide, avec une température de quelques dizaines à une centaine de degrés kelvin, et elle correspond à des nuagesnuages moléculaires et atomiques neutres. La seconde phase se trouve autour des étoiles avec des gaz ionisés. La troisième est composée d'un plasma à haute température similaire à celui de la couronne solairecouronne solaire et on le doit au souffle des explosions des supernovaesupernovae.

Le MIS est finalement assez complexe, agité par des mouvementsmouvements turbulents, parcouru par des rayons cosmiques et des ondes de choc. Son étude est donc aussi passionnante que celle des étoiles et des planètes. Et d'ailleurs, elle est indispensable pour comprendre ces dernières puisque c'est dans les nuages moléculaires poussiéreux que naissent les étoiles et leurs cortèges planétaires. C'est aussi le lieu d'une évolution cosmochimique complexe puisqu'il est enrichi en éléments lourds par les supernovae. Ceux-ci vont se trouver par la suite incorporés dans les poussières dont la taille typique est de l'ordre d'une fraction de micronmicron. C'est ainsi que peuvent donc se former le graphitegraphite, les silicatessilicates et les carbonates qui composent les poussières interstellairespoussières interstellaires.

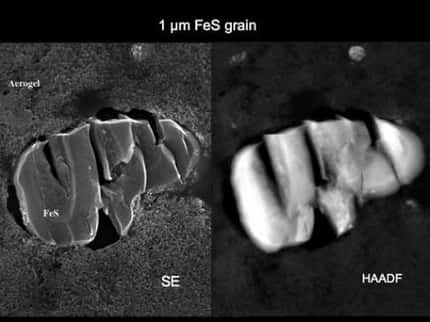

Les astrophysiciensastrophysiciens et les astrochimistes veulent donc étudier le plus en détail possible ces poussières pour affiner leurs modèles cosmogoniques de naissance des étoiles et des planètes. Pour cela, il faut pouvoir analyser directement des poussières capturées dans le milieu interstellaire. Certaines traversent le Système solaireSystème solaire et c'était précisément l'un des buts de la mission Stardust : capturer ces grains et les ramener sur Terre. Toutefois, une autre mission disposait aussi de moyens pour effectuer cette étude sur un plus long terme, à savoir la mission Cassini. Les premiers résultats à ce sujet viennent de tomber et ils sont exposés dans un article de la revue Science.

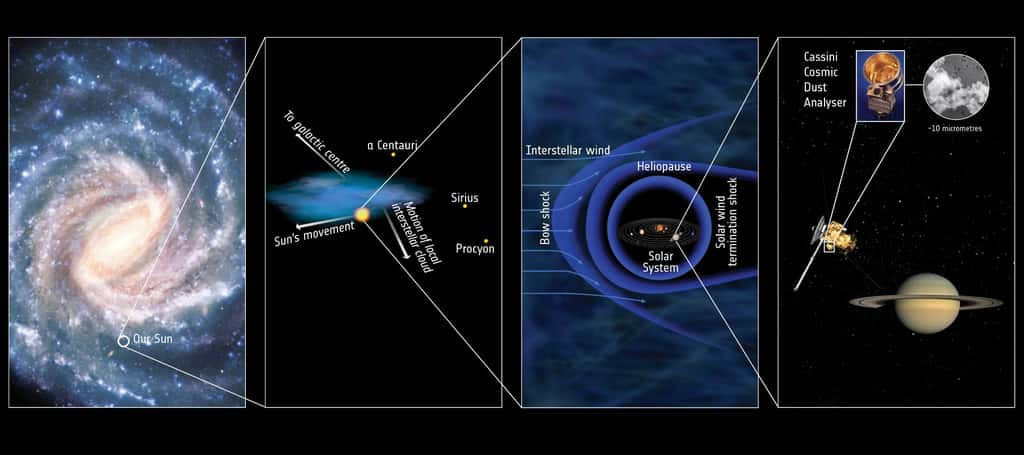

Cette série d’agrandissements emboîtés dans la Voie lactée montre comment le Système solaire s’insère dans le milieu interstellaire. (Cliquez pour agrandir l'image.) © Esa

Des grains trop rapides pour naître et rester dans le Système solaire

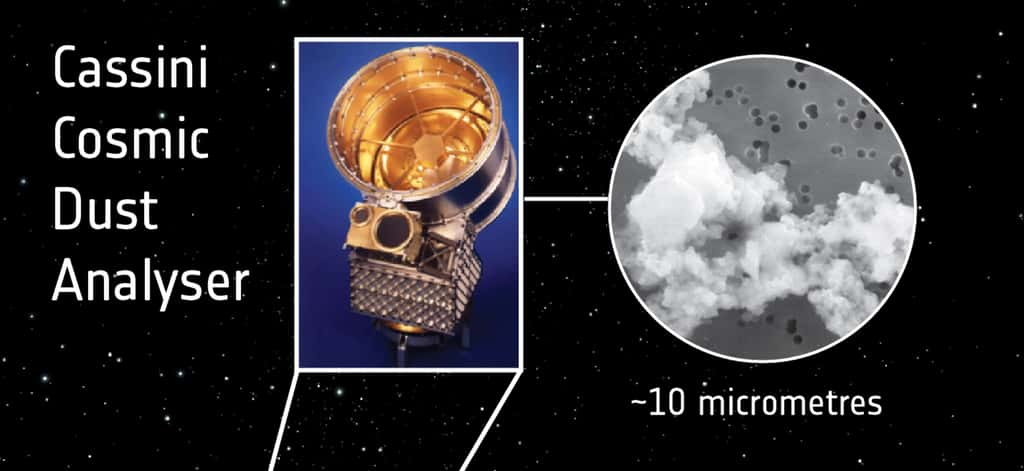

Cassini est en orbiteorbite autour de SaturneSaturne depuis 12 ans. L'instrument Cosmic Dust Analyser (CDACDA) lui a permis d'analyser la composition de millions de grains de poussière riches en glaces dont la majorité proviennent d'Encelade. Tout au long de cette période, 36 grains capturés se sont distingués par leurs caractéristiques qui en faisaient indubitablement des grains interstellaires (notamment par leurs trajectoires et leurs grandes vitessesvitesses, plus de 72.000 km/h, leur permettant de traverser le Système solaire sans être capturés par la gravitégravité du SoleilSoleil ou de Saturne). Leur existence était prouvée depuis les années 1990 quand les sondes Ulysse et Galileo les ont mises en évidence pour la première fois.

À la grande surprise des chercheurs, CDA a montré que ces grains ont des compositions chimiques remarquablement similaires reflétant celle, moyenne, de la Voie lacée au niveau des éléments lourds comme le magnésiummagnésium, le siliciumsilicium, le ferfer et le calciumcalcium. Enfin presque, des différences ont en effet été mesurées pour les atomesatomes de soufresoufre et de carbonecarbone, qui sont sous-représentés.

Une vue du détecteur Cosmic Dust Analyser (CDA) équipant la sonde Cassini. Il peut collecter et analyser des poussières cosmiques comme celle montrée à droite. © Esa

Or, ce n'est pas du tout ce à quoi s'attendaient les astrochimistes. La composition chimique moyenne de la Voie lactéeVoie lactée lisse des différences aux niveaux constatés en ce qui concerne des atmosphèresatmosphères des étoiles, qui sont diverses, et des poussières les environnant. Ces diversités auraient dû se refléter dans la composition des grains interstellaires.

Il semble que la seule manière de rendre compte de ces observations est de postuler que ces grains ne sont pas issus de la production primaire de poussières que l'on observe autour de vieilles étoiles. Ils proviendraient de processus continus de destruction et de reformation dans le MIS sous l'effet des ondes de choc des supernovae qui chauffent le MIS et qui pourraient donc le brasser suffisamment pour l'homogénéiser à l'échelle de la Galaxie. Si tel est le cas, voilà des renseignements supplémentaires pour comprendre l'évolution des galaxies conduisant à la formation des planètes, lieux de naissance potentiels de la vie.