- Retrouvez toutes les images de galaxies

Les astronomesastronomes ne sont jamais à cours d'imagination quand il s'agit de trouver des noms originaux pour nommer les galaxies. Les austères numérotations dans les catalogues, M (Messier) et NGC (New General CatalogueNew General Catalogue) pour les plus répandues, sont souvent supplantées par des appellations choisies en fonction de l'aspect visuel de l'objet céleste observé. Ainsi M 82 est la turbulente galaxie du Cigaregalaxie du Cigare, NGC 4038 et 4039 forment les Antennes, M 51 a été baptisée galaxie du Tourbillon, NGC 4594 évoque forcément un Sombrero et NGC 4565 une Aiguille.

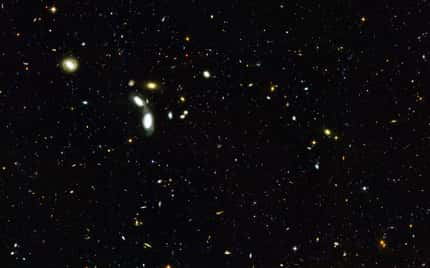

Complétons maintenant ce bric-à-brac à la Prévert avec la galaxie de l'Hameçon. Située dans la constellation australe du PoissonPoisson Volant (!) et numérotée plus prosaïquement NGC 2442, elle est distante de nous d'environ 50 millions d'années-lumière ce qui explique sa magnitude relativement modeste de 11,2, laissant son observation aux possesseurs de gros télescopes.

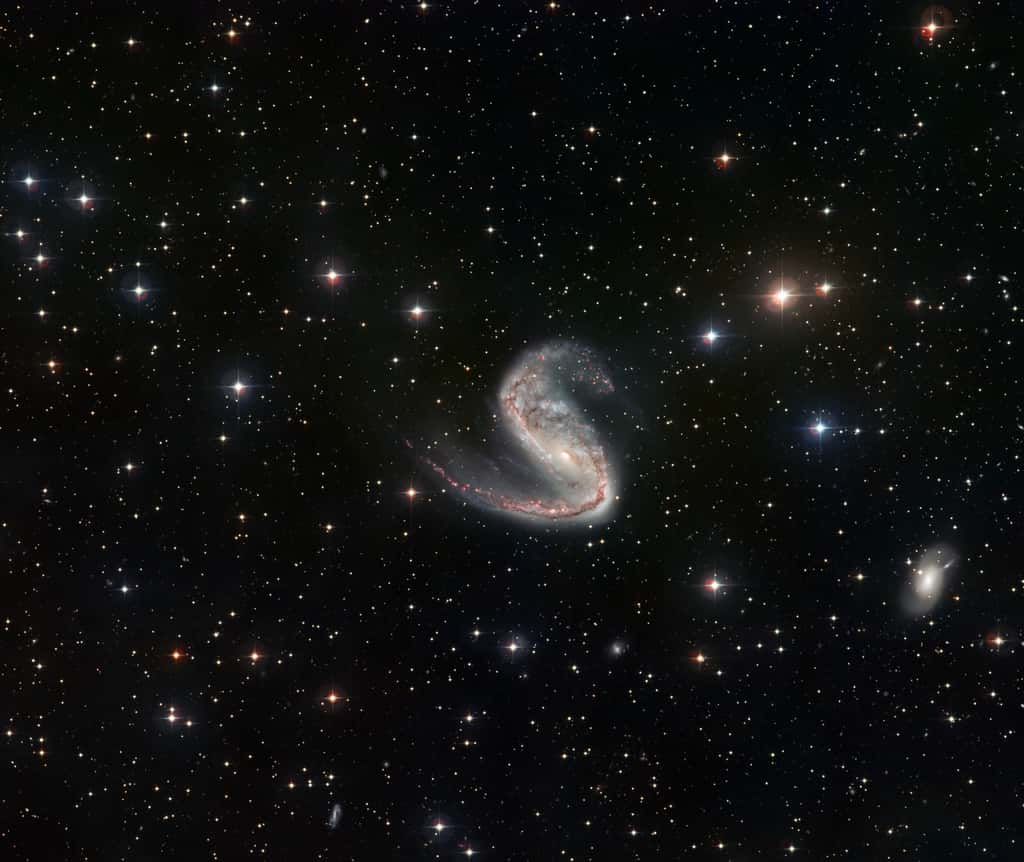

Ce plan large de la galaxie de l'Hameçon réalisé par le télescope de 2,2 mètres de diamètre de l'ESO permet de découvrir le champ environnant ainsi que la dissymétrie qui frappe les bras de NGC 2442. © ESO

Un concentré d'évolution stellaire

La galaxie de l'Hameçon doit son nom à la forme de double crochet que lui donnent ses bras spiraux asymétriquesasymétriques. S'échappant d'une barre centrale très prononcée, le bras le plus long qui s'étire vers le nord est parsemé de taches roses et rouges trahissant les pouponnières stellaires. Ce sont les puissantes radiations ultraviolettes émises par de jeunes étoilesétoiles pleines d'énergieénergie qui ionisent l'hydrogènehydrogène présent sous forme de grands nuagesnuages, leur donnant cette couleurcouleur typique. Cette forte production stellaire doit beaucoup aux interactions gravitationnelles qui ont déformé NGC 2442 quand, par le passé, elle a croisé de trop près une autre galaxie. C'est l'image ci-dessus prise par la caméra WFI (Wide Field Imager) installée sur l'un des télescopestélescopes de l'ESO qui permet le mieux d'apprécier les régions de formation stellaire.

Mais NGC 2442 peut aussi révéler l'agonie cataclysmique des étoiles. En 1999 l'une d'entre elles a explosé en supernovasupernova dans le bras sud, le plus compact. Le télescope HubbleHubble a photographié régulièrement cette région pour permettre aux astrophysiciensastrophysiciens de retracer l'évolution de la supernova et d'échafauder un scénario permettant d'imaginer les derniers instants de l'étoile mourante. Fin 2006, quand l'image ci-dessous a été prise par Hubble, la supernova n'était plus visible.