C'est un rémanent de supernova que nous propose aujourd'hui un astrophotographe amateur. Cet objet céleste est également le premier du catalogue Messier.

Au XVIIIe siècle l'astronomeastronome Charles MessierCharles Messier fait partie des nombreux observateurs qui attendent le retour de la comète de Halley après 76 ans d'absence. Pour éviter la confusion possible entre cet astre chevelu et les nébuleuses, Messier décide de créer un catalogue des objets célestes immobiles il y a un peu plus de 250 ans, à la fin de l'été 1758. À l'époque les instruments ne permettent pas de faire la distinction entre les nébuleuses et les galaxies, elles sont toutes considérées comme des objets nébuleux. Le catalogue Messier regroupe donc 110 objets célestes variés, parmi les plus brillants du ciel.

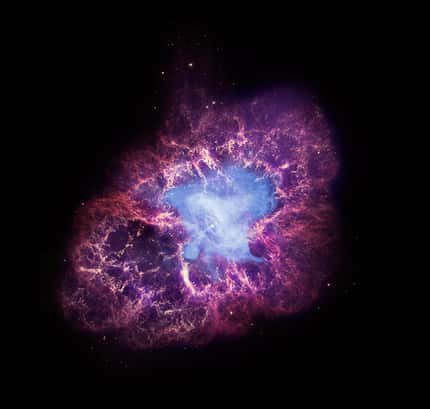

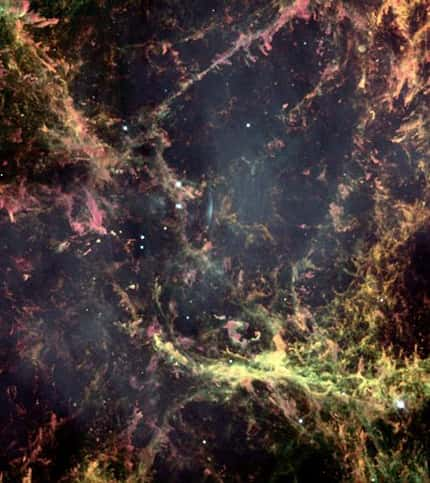

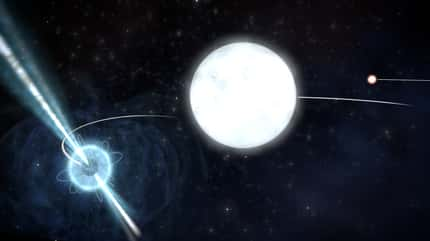

Le premier, M 1, est une nébuleuse observable dans la constellation du Taureau. Il s'agit des restes de l'explosion d'une étoileétoile en 1054 rapportée par des chroniques chinoises. La supernovasupernova en question brilla en plein jour pendant trois semaines et finit par disparaître aux yeuxyeux des observateurs nocturnesnocturnes au bout de deux ans. Située à 6.300 années-lumièreannées-lumière de nous, M 1 a actuellement un diamètre de 11 années-lumière. Le gazgaz poursuit son expansion depuis plus de mille ans à la vitessevitesse de 1.500 km/s, un mélange d'héliumhélium et d'hydrogènehydrogène ionisés dont les volutes se déforment sous l'action du pulsarpulsar central. HP05.31, l'étoile à neutronsétoile à neutrons qui a fait place à la supernova, conjugue en effet un intense champ magnétiquechamp magnétique et une rotation très rapide (0,033 seconde). L'observatoire spatial infrarougeinfrarouge Chandra a révélé comment des jets opposés de matièrematière et d'antimatièreantimatière sculptaient la nébuleuse.

Un crabe au menu

Pour les astrophotographes amateurs, la nébuleuse du Crabenébuleuse du Crabe est une cible de choix. Sa taille (6 x 4 minutes d'arcminutes d'arc) et sa luminositéluminosité (magnitudemagnitude 8,4) la rendent accessible visuellement dans un petit télescope de 10 centimètres de diamètre. Pour commencer à détailler un peu sa structure filamenteuse il faut doubler le diamètre de l'instrument. La ressemblance de la nébuleuse avec le célèbre crustacécrustacé qui marche de travers est due à l'astronome Lord Rosse qui en fit un dessin en 1844 avec son télescopetélescope de 90 centimètres de diamètre. Laurent PerronPerron en a obtenu une très belle image en cumulant 1 heure 15 de poses avec son télescope de 20 centimètres et un appareil photo numériquenumérique.

À propos de Laurent Perron

Pratiquant l'astrophotographie en ville depuis sept ans, Laurent Perron a quitté RennesRennes en 2010 et observe désormais depuis La Marsa en Tunisie. Longtemps spécialisé en photographiephotographie planétaire comme le montre son site Internet, il profite de la commercialisation récente de filtres qui combattent efficacement la pollution lumineuse pour photographier désormais certains objets du ciel profond.

Si vous aussi vous souhaitez nous proposer une image astronomique destinée à illustrer cette rubrique, il vous suffit de suivre nos consignes.