Il y a quelques années, des radioastronomes ont découvert de mystérieux objets dans le cosmos observable, baptisés ORC, acronyme de « odd radio circles », ce qui peut se traduire par « cercles radio étranges ». Ceux découverts semblaient être probablement des bulles de plasma chaud provoquées par des explosions gigantesques de galaxies à des milliards d'années-lumière de la Voie lactée. Mais voilà que l'on vient de découvrir un ORC dans notre Galaxie...

Depuis 2019, l'astronomeastronome anglo-australien Ray Norris et ses collègues sont très perplexes devant une poignée d'objets qu'ils ont découverts au moyen de l'Australian Square Kilometre Array Pathfinder (Askap), le réseau de radiotélescopes australien qui a servi de prototype pour le très attendu Square Kilometre Array (SKA), un projet de radiotélescope géant virtuel, de surface collectrice équivalente à un kilomètre carré, en cours de réalisation et qui combine plusieurs instruments.

Le premier objet insolite révélé par Askap a été nommé ORC 1, ORC pour acronyme de « odd radio circles », ce qui peut se traduire par « cercles radio étranges ».

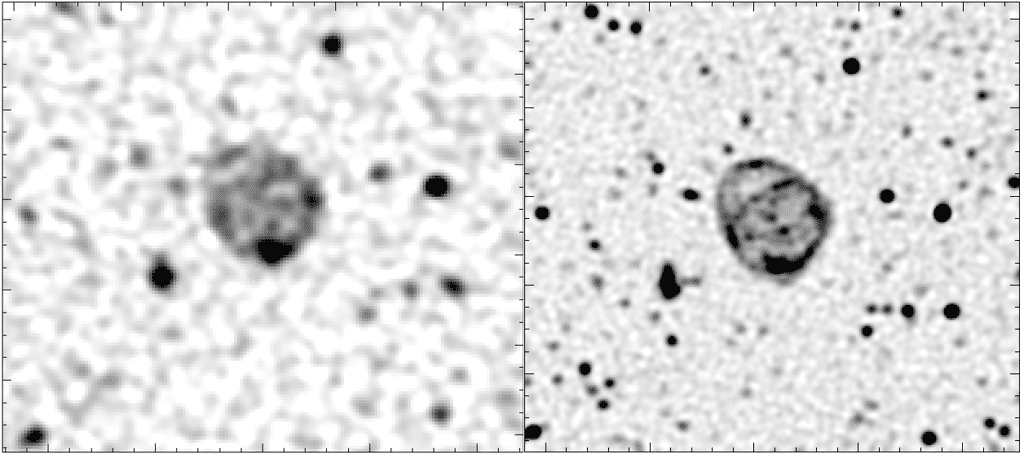

Comme leur nom l'indique, ils apparaissaient en radio sous la forme d'anneaux mais auxquels rien n'était associé dans le domaine visible, ce qui éliminait l'hypothèse qu'il puisse s'agir de restes de supernovaesupernovae ou des nébuleuses planétaires qui peuvent elles aussi avoir ce genre d'aspect. On pouvait écarter comme peu probable aussi qu'il s'agisse de lobes radio associés à des jets de trous noirs supermassifs car ils sont beaucoup plus irréguliers.

Puis, les astronomes ont mobilisé le radiotélescope sud-africain MeerKAT, lui aussi un précurseur du SKA auquel on doit déjà des découvertes, pour observer avec une meilleure résolutionrésolution ORC 1. Il a alors été possible de trouver une nouvelle source radio au centre du cercle radio, source que l'on a pu associer à une galaxie. Au final, les données collectées laissent maintenant penser que l'on est en présence d'un anneau situé à un milliard d'années-lumière de la Voie lactée et d'un diamètre en conséquence d'environ un million d'années-lumière.

Images prises par drone, en juillet 2018, de l'installation MeerKAT à Carnarvon. © SARAO Web

Des ORC à l'origine encore mystérieuse

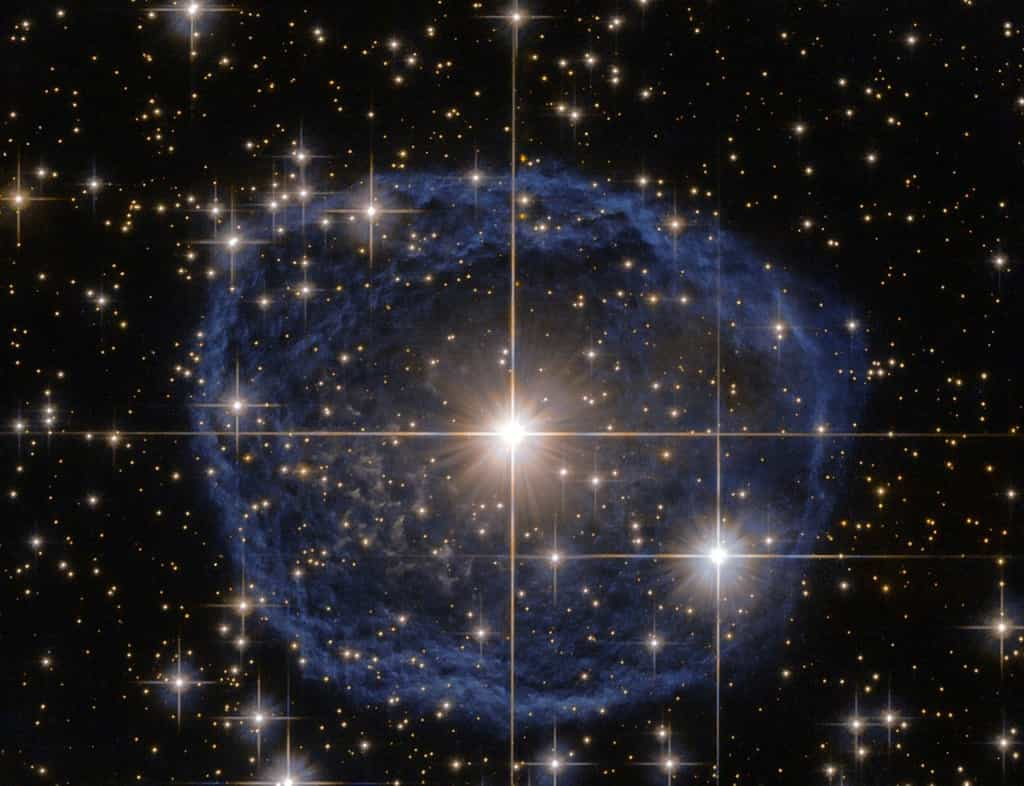

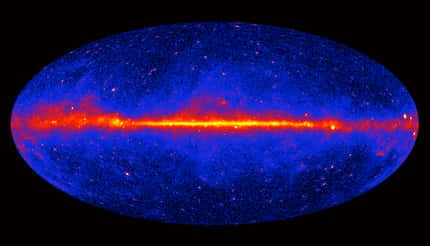

Il semblait depuis que les ORC sont de gigantesques bulles de gazgaz très chaud dont les contours apparaissent plus brillants, car on voit en tranche une épaisseur plus importante de matièrematière contenant des électronsélectrons relativistes formant un plasma plongé dans des champs magnétiqueschamps magnétiques et qui rayonne en conséquence. La présence de champs magnétiques est trahie par la polarisation des ondes radio mesurées avec MeerKAT. Ce type de rayonnement dit synchrotron, car observé dans ces accélérateurs de particules sur Terre, est bien connu dans la Voie lactée et aussi dans la nébuleuse du Crabe.

Les bulles apparaissent centrées sur les galaxies détectées et il paraissait donc clair et établi qu'elles ont été soufflées par ces galaxies comme s'il s'agissait du front de l'onde de choc d'une explosion quasi sphérique.

La nature de l'explosion reste élusive cependant. Il pourrait s'agir d'un phénomène non prédit et non encore observé quand deux trous noirs supermassifstrous noirs supermassifs entrent en collision après la fusionfusion de deux galaxies.

Il pourrait s'agir aussi d'une brusque formation par effondrementeffondrement gravitationnel d'environ un million d'étoilesétoiles dans une galaxie, la naissance de ces étoiles entraînant un brusque souffle de plasma quittant la galaxie.

Vue d'artiste de la formation d'un des étranges cercles radio à partir d'une explosion depuis une galaxie centrale. On pense qu'il faut 1 milliard d'années à la bulle de l'explosion pour atteindre la taille que nous connaissons aujourd'hui. Les cercles radio sont si gros (des millions d'années-lumière de diamètre) qu'ils se sont étendus au-delà de leurs galaxies sources. © Sam Moorfield, CSIRO

La situation vient de se compliquer quelque peu avec les ORC puisqu'une équipe internationale d'astronomes a annoncé la découverte fortuite d'un nouvel anneau radio, mais dans la Voie lactée cette fois, en direction du centre galactiquecentre galactique.

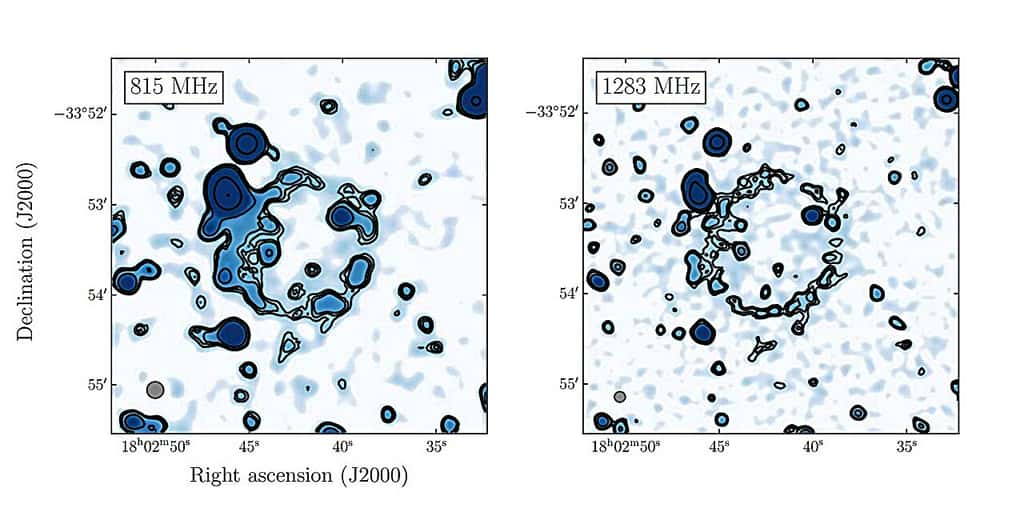

La source, désignée J1802-3353 et surnommée Kýklos (qui signifie « cercle » en grec), a été détectée avec le radiotélescope MeerKAT par l'équipe, sous la direction de Cristobal Bordiu de l'observatoire de Catane en Italie.

La découverte est exposée dans un article à paraître dans la célèbre revue Astronomy & Astrophysics, mais une version en accès libre existe sur arXiv. On y apprend que Kýklos présente un spectrespectre, les images radio de Kýklos ne sont pas complètement identiques avec les exemples déjà connus d'ORC.

Une bulle de Wolf-Rayet ?

Toujours est-il que les astrophysiciensastrophysiciens avancent déjà quelques explications potentielles pour Kýklos. Il pourrait s'agir cette fois-ci d'un reste de supernovareste de supernova galactique, une nébuleuse planétaire, un reste de novanova ou une coquille circumstellaire autour d'une étoile massive évoluée.

De fait, c'est cette dernière hypothèse qui est privilégiée en faisant intervenir une étoile de Wolf-Rayet (WR), plus précisément une bulle de Wolf-Rayet, mais il faudrait des observations supplémentaires pour mettre en évidence cette étoile au centre de la coquille circumstellaire.

On connaît les étoiles de Wolf-Rayet depuis 1867. Elles ont été découvertes - comme leur nom le suggère - par Charles Wolf et Georges Rayet, de l'Observatoire de Paris, en observant trois étoiles de la constellationconstellation du Cygne pour y faire des études relevant d'une toute jeune discipline alors en plein développement, suite aux travaux du physicienphysicien allemand Gustav Kirchhoff et du chimiste Robert Bunsen : la spectroscopie.

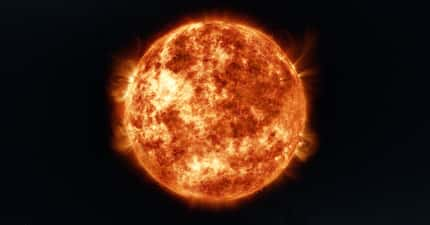

Ces étoiles apparaissaient comme anormales du fait de la présence d'étranges raies spectralesraies spectrales en émissionémission d'origine alors inconnue. Les astrophysiciens du XXe siècle vont comprendre que les étoiles WR sont des étoiles massives dépassant les 10 massesmasses solaires que l'on observe en fin de vie alors que des instabilités les conduisent à expulser une partie de leurs couches supérieures, en prélude à des explosions en supernovae de type SNSN II.

Elles ne vivent donc que quelques millions d'années tout au plus sur la séquence principaleséquence principale en synthétisant des éléments, comme le carbonecarbone et l'oxygèneoxygène, avant de s'effondrer gravitationnellement. L'explosion laissera alors comme cadavre stellaire une étoile à neutrons et pour les plus massives des étoiles, parfois des trous noirs stellaires.