au sommaire

Vous êtes un planétologue préoccupé par des problèmes d'exobiologie, cherchant à savoir si oui ou non la vie existe dans les océans d'Europe, comme l'a imaginé Arthur Clarke dans son célèbre roman 2010 : Odyssée 2. L'une des stratégies à adopter pourrait être de chercher à faire pénétrer un petit robotrobot dans ces océans. Mais il faudrait pour cela trouver une zone où la croûtecroûte de glace n'est pas très épaisse. On pourrait aussi chercher à repérer des mouvements ou des modifications de cette banquisebanquise. Dans tous les cas, il faudrait en passer par une cartographie à haute résolutionrésolution de la surface complète de ce satellite de JupiterJupiter, découvert par GaliléeGalilée en 1610.

Mais Jupiter est bien loin de la Terre... Avec la distance, les ondes radioélectriques subissent la dure loi d'atténuation en 1/r2. Dans le monde jovienjovien et au-delà, il n'est pas possible pour une sonde, comme la défunte GalileoGalileo de la Nasa, de transmettre un grand volume de données. Pour cette cartographie précise d'Europe, par exemple, il faudrait des dizaines d'années pour envoyer sur Terre les informations collectées...

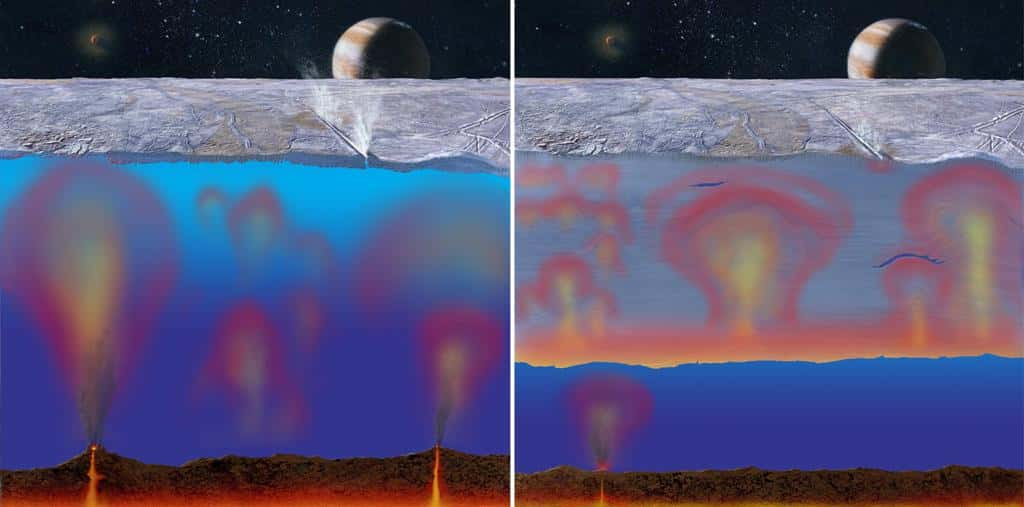

Sur cette image d'artiste, on voit deux hypothèses possibles pour l'épaisseur de la croûte glacée d'Europe, le satellite de Jupiter. Dans les océans sous-jacents, il existe probablement des volcans en éruption tout comme sur Io, autre satellite de Jupiter. On a montré en rouge sur cette image des panaches convectifs chauds dans l'eau ou la glace. © Michael Carroll-Nasa

En effet, pour garantir une dégradation minimum de l'information transmise à cette distance, il est nécessaire de l'envoyer au compte-goutte. On peut estimer qu'une carte de la surface d'Europe nécessiterait de 10 à 20 térabits d'informations, mais comme il ne serait pas possible de transmettre efficacement plus de 1 gigabit de données par jour, on en conclut facilement que pas loin de 50 années seraient nécessaires.

Une solution : un clipper solaire

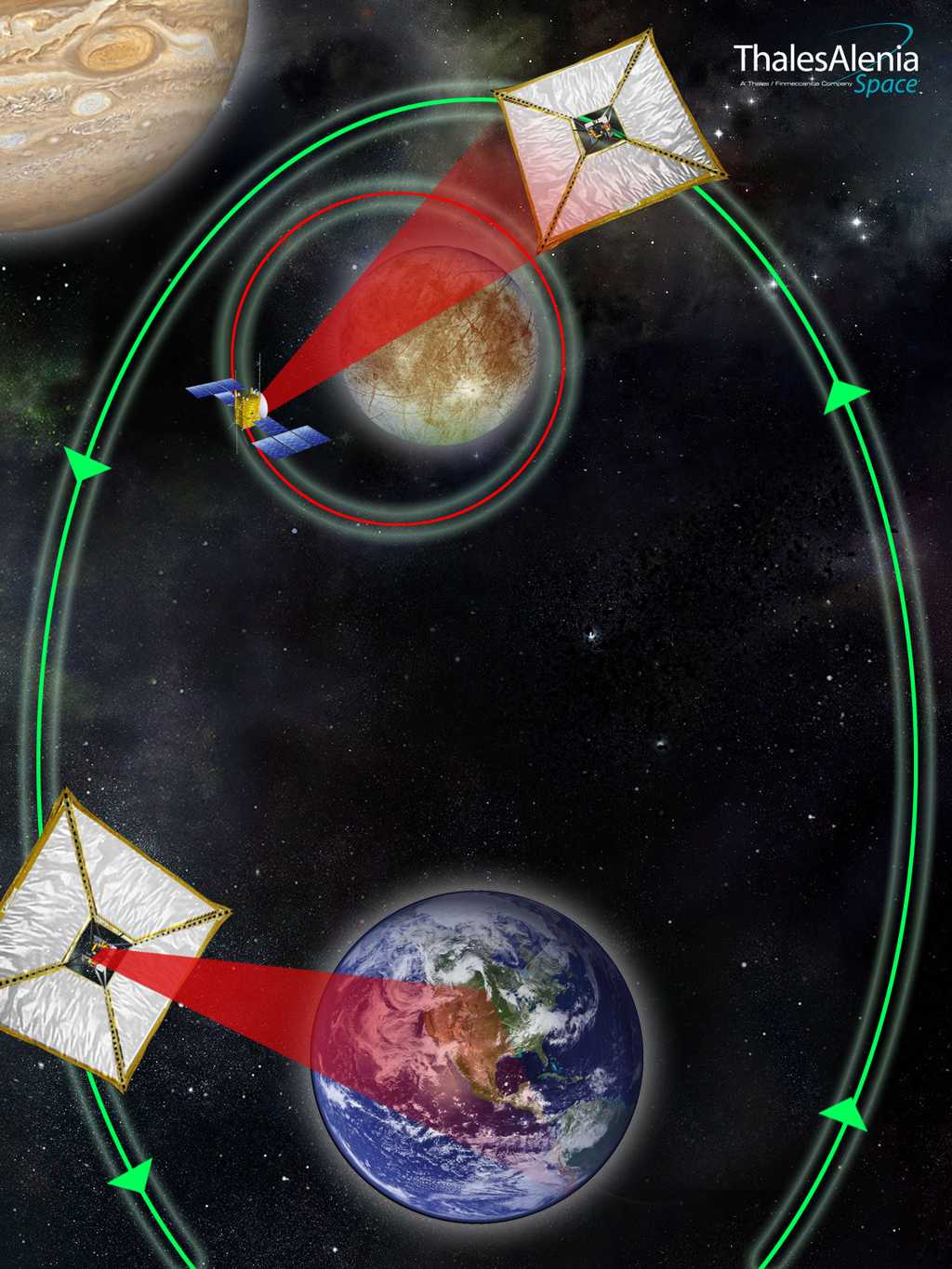

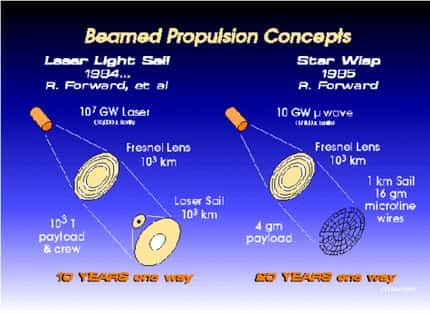

Pour Joël Poncy et ses collègues de Thales Alenia Space, il existerait pourtant un moyen de réduire cette durée à quelques années seulement. Calculs de mécanique céleste à l'appui, ces astronomesastronomes ont démontré qu'il suffirait de mettre une voile solairevoile solaire sur une orbiteorbite croisant périodiquement à la fois Jupiter et la Terre. Équipée d'un faisceau laserlaser, elle pourrait recevoir optiquement, donc à haut débitdébit, les informations collectées par une sonde en orbite autour d'Europe. Environ 3 ans plus tard, au voisinage de la Terre, elle pourrait transmettre la totalité de ces informations en peu de temps, toujours sous forme d'impulsions laser.

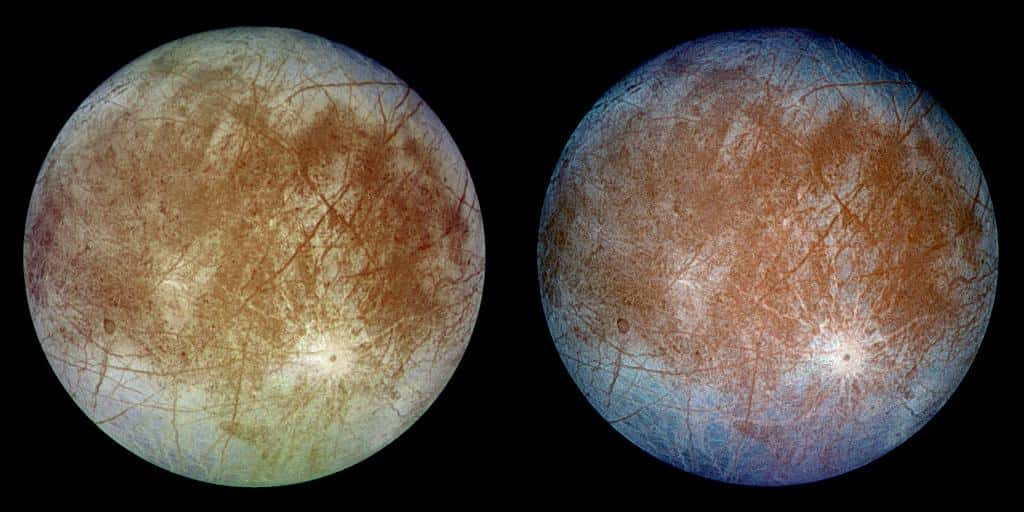

Prises par Galileo, ces images en vraies et fausses couleurs (gauche et droite, respectivement) montrent la surface d'Europe, le satellite glacé de Jupiter. © Nasa

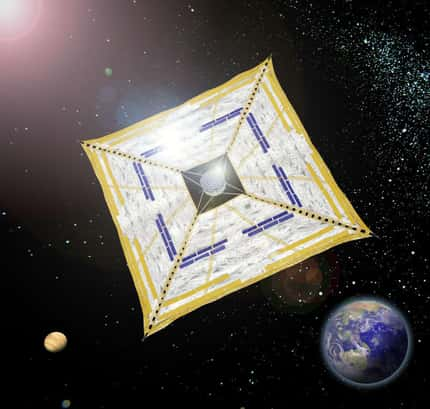

Depuis longtemps, les spécialistes en astronautiqueastronautique jouent avec des concepts liés à la notion de voile solaire (par exemple pour des voyages interstellaires). Remarquablement, l'idée est fort ancienne car elle date même de l'époque de Galilée !

Décidément génial, Kepler avait non seulement anticipé l'idée d'une attraction à distance similaire au magnétismemagnétisme entre les planètes, mais ses observations de la queue des comètesqueue des comètes lui avaient suggéré qu'il existait une sorte de vent solairevent solaire. En toute logique, il en avait conclu en 1619, dans son livre Opera Omnia, que des vaisseaux pouvaient voguer entre les planètes avec des voiles gonflées par ce vent solaire.

Il faudra attendre les travaux de Maxwell et ceux de Poynting pour démontrer théoriquement que la lumièrelumière exerce bel et bien une pressionpression sur des corps matériels. Une preuve expérimentale fut donnée en 1900 par Pyotr Nikolaevich Lebedev, un physicienphysicien russe. Cela conduisit Konstantin Tsiolkovski et Fridrich Tsander, dans les années 1920, à spéculer sur l'emploi de feuilles très minces constituant des miroirsmiroirs, capables d'utiliser la lumière du soleilsoleil pour atteindre des vitessesvitesses cosmiques.

Le satellite de communication Echo 1 vers 1960. © Nasa

En 1960, le premier satellite américain de communication passive, Echo 1, a été lancé par la Nasa. Ce ballonballon en plastiqueplastique (Mylar) recouvert d'aluminiumaluminium a donné une excellente illustration de l'influence non négligeable de la lumière solaire sur un objet réfléchissant.

Un réseau de voiliers dans le Système solaire

De nos jours, le concept de voiles solaires est mis en pratique avec la mission japonaise Ikaros. Pour concrétiser le concept proposé par Joël Poncy et ses collègues, il reste encore du chemin à parcourir. Mais il serait bon de concevoir les missions d'exploration du Système solaire des prochaines décennies en tenant compte de cette possibilité de transmettre rapidement à la Terre des données planétologiques, au moyen de voiles solaires sur des orbites convenablement choisies.

On peut imaginer un véritable réseau de voiles qui, en passant à quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Terre (ce qui limiterait la divergence inévitable du faisceau laser), transmettraient jusqu'à 1 gigabit de données par seconde. Ce serait particulièrement intéressant par exemple dans le cas de Titan.