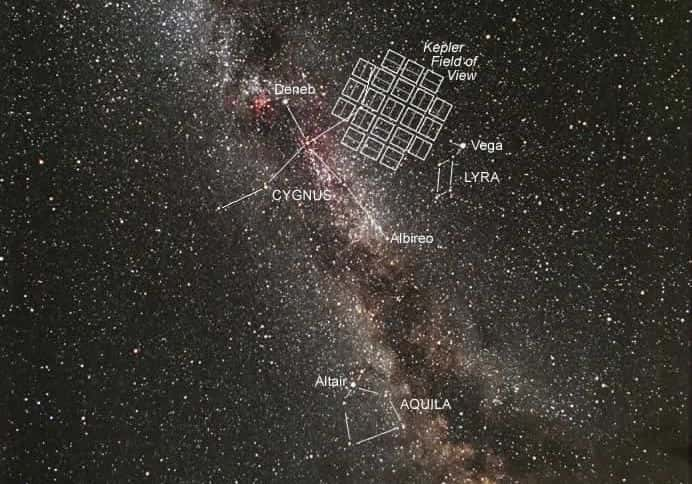

Champ embrassé par les détecteurs de Kepler devant la constellation du Cygne. Crédit Nasa

En date du 18 février 2009, 340 planètes avaient été découvertes en dehors de notre système solaire. Mais toutes, sans exception, montrent une masse plus importante que la Terre et une majorité sont des Jupiter chauds, une catégorie impropre à héberger une forme de vie telle que nous pouvons la concevoir. Kepler, le nouvel instrument que la Nasa se prépare à lancer le 5 mars prochain, devrait combler cette lacune.

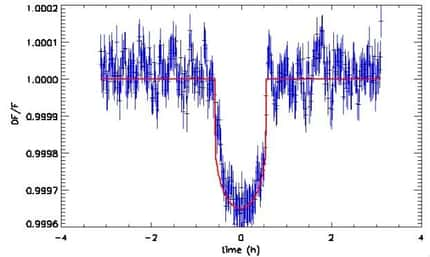

Le satellite Corot (Convection, Rotation et Transits planétairesTransits planétaires), le télescope spatialtélescope spatial de l'Esa lancé le 27 décembre 2006, qui mesure très précisément la luminositéluminosité d'un certain nombre d'étoilesétoiles, a amplement démontré l'intérêt d'un tel instrument pour détecter des exoplanètesexoplanètes par la méthode du transit (la planète passant devant son étoile en réduit légèrement la luminosité apparente). Conçu à l'origine pour analyser la sismologiesismologie stellaire (les minuscules vibrationsvibrations de la surface de l'étoile qui affectent la luminosité globale), Corot a accroché plusieurs exoplanètes à son tableau de chasse.

Kepler en orbite héliocentrique, avec la Terre en arrière-plan (vue d'artiste). Crédit Nasa

Le cœur de Kepler est constitué d'un miroirmiroir primaire de 1,4 mètre de diamètre placé derrière une lame correctrice de 0,95 mètre, selon la disposition classique de Schmidt. Cette configuration a été choisie en raison de l'angle de vision important qu'elle procure, dans ce cas un champ 15 degrés de diamètre.

Recherche d’exoplanètes et sismologie stellaire

C'est justement ce qui a motivé la constructionconstruction de Kepler : embrasser un maximum de surface céleste avec un maximum de sensibilité, de façon à examiner simultanément un grand nombre d'étoiles et suivre les variations de luminosité d'un ensemble d'étoiles. Comme CorotCorot, Kepler servira à des études de sismologie stellaire, qui permettent de remonter à la structure interne des étoiles, mais aussi à repérer le transit éventuel de planètes.

Le miroir primaire de 1,40 mètre de Kepler. Crédit Nasa

Cet énorme champ de vision, qui équivaut sensiblement à la surface de la main vue à bras tendu, sera couvert par un ensemble de 42 détecteurs CCDCCD de 59 x 28 mm et 2.200 x 1.024 pixelspixels chacun, procurant un total de 95 millions de pixels, et quatre détecteurs de guidage. A titre de comparaison, le champ de vision du télescope spatial Hubble tient à la surface apparente d'un grain de sablesable tenu dans les mêmes conditions, ce qui le rend impropre à la recherche systématique d'exoplanètes... à moins de savoir très précisément où l'on doit chercher.

Du fait de l'énorme champ de vision de Kepler, plusieurs dizaines de milliers d'étoiles pourront être examinées en même temps, et cela en continu car la sonde sera placée en orbiteorbite non terrestre, mais héliocentriquehéliocentrique avec une période de 371 jours, suivant la Terre à une distance d'environ 75 millions de kilomètres.

Les 42 détecteurs CCD de Kepler (montés par paires). Crédit Nasa

Elle ne se situera donc jamais dans l'ombre de notre planète et pourra viser en permanence un endroit du ciel situé dans la région du Cygne et de la Lyre, particulièrement dense. Les observations se feront dans la longueur d'ondelongueur d'onde de 430-890 nanomètresnanomètres, et concerneront les étoiles de la 9e à la 16e magnitudemagnitude.

Trois observations cohérentes en modification d'éclat et de duréedurée du disque stellaire sont nécessaires pour confirmer la présence d'une planète en orbite autour d'une autre étoile, et cela en utilisant la méthode du transit. En pratique, Kepler sera capable de mesurer très précisément la variation de luminosité de 100.000 étoiles toutes les 30 minutes, avec une précision supérieure à 20 x 10-6.

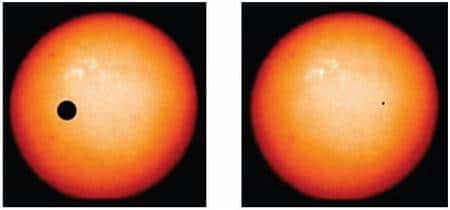

Comment verrait-on notre système solaire depuis une autre étoile ? Voici la simulation du passage de Jupiter (à gauche) et de la Terre (à droite) devant le Soleil. Les diamètres respectifs des deux planète et de notre étoile sont respectés et donnent une idée de la très faible baisse de luminosité appararente que leur transit devant le Soleil produirait pour un observateur éloigné. Crédit Nasa

Par comparaison, le transit de notre Terre devant le SoleilSoleil, vu de loin, provoque une baisse de luminosité de 84 x 10-6... Les planètes telluriquesplanètes telluriques faisant partie d'un système solaire similaire au nôtre, donc potentiellement porteuses de vie, ne devraient ainsi pas lui échapper.

En se basant sur la distribution probable d'exoplanètes en suivant les statistiques déjà connues, les chercheurs s'attendent à observer en une année environ 50 planètes de taille semblable à la Terre, 185 d'un rayon valant 1,3 Terre et 640 d'un rayon supérieur à 2,2 Terre. La durée de fonctionnement de Kepler est estimée à 3 ans et demi (conditionnée par les réserves de carburant), avec prolongement possible de 2 ans (minimum).