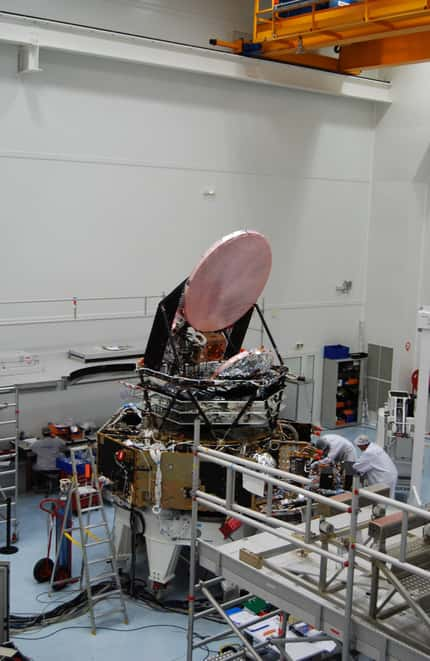

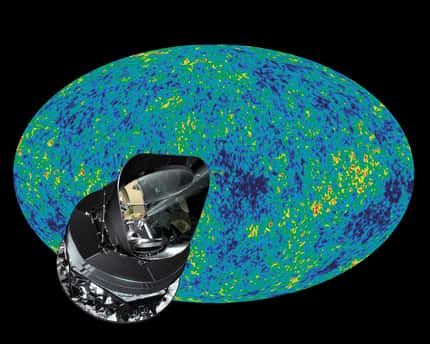

A gauche, Herschel et à droite Planck. Crédit : Esa

Les astrophysiciensastrophysiciens et les ingénieurs engagés depuis des années dans les missions Planck et Herschel commencent enfin à voir le bout du tunnel. ArianespaceArianespace et l'Esa viennent en effet d'annoncer que ces deux satellites, qui devraient profondément modifier notre vision de l'origine de l'Univers et des galaxies, seront finalement lancés par une fuséefusée Ariane 5Ariane 5 sur le pas de tir de Kourou en Guyane le 14 mai 2009.

L'importance de ces deux missions justifiait pleinement les tests supplémentaires ayant conduit il y a quelque temps au report du lancement. Mais tous les voyants semblent désormais au vert et plus rien ne s'oppose au départ en direction du second point de Lagrange des deux engins développés depuis plus de 10 ans.

PlanckPlanck est déjà en place sur Ariane 5 et Herschel le rejoindra bientôt. Destinés à observer le cosmoscosmos dans les domaines de l'infrarouge et des hautes fréquences associées au fond diffus cosmologiquefond diffus cosmologique, les instruments de Herschel et de Planck viennent d'être approvisionnés en hélium superfluidesuperfluide pour le premier et en un mélange d'hélium 3 et d'hélium 4 pour le second. En effet, les principaux détecteurs de Planck, Low Frequency Instrument (LFI) et High Frequency Instrument (HFI) doivent opérer à des températures de 20 kelvinskelvins pour LFI et de 0,1 kelvin pour HFI.

En orbite autour du point L2

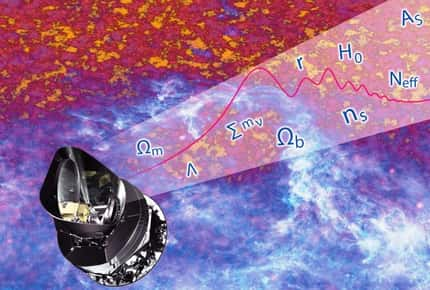

C'est le mélange de ces deux isotopesisotopes de l'hélium qui permettra d'atteindre la température requise pour HFI. C'est seulement à ce prix que les cosmologistes pourront espérer tester des théories comme l'inflation chaotique de Andrei Linde ou la théorie de l'espace chiffonné de Jean-Pierre Luminet.

Les réservoirs de Herschel et Planck ont reçu la quantité d'hydrazinehydrazine nécessaire pour assurer les manœuvres que devront effectuer les deux satellites une fois arrivés au point L2. Ce dernier est en effet instable mais la nécessité de protéger le plus possibles les instruments des deux satellites du rayonnement solairerayonnement solaire chaud impose ce point de Lagrange.