au sommaire

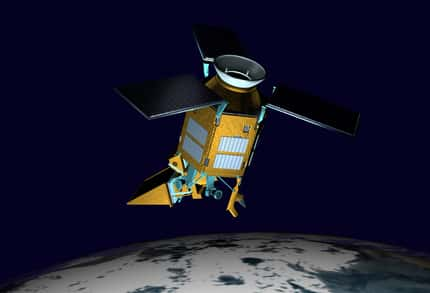

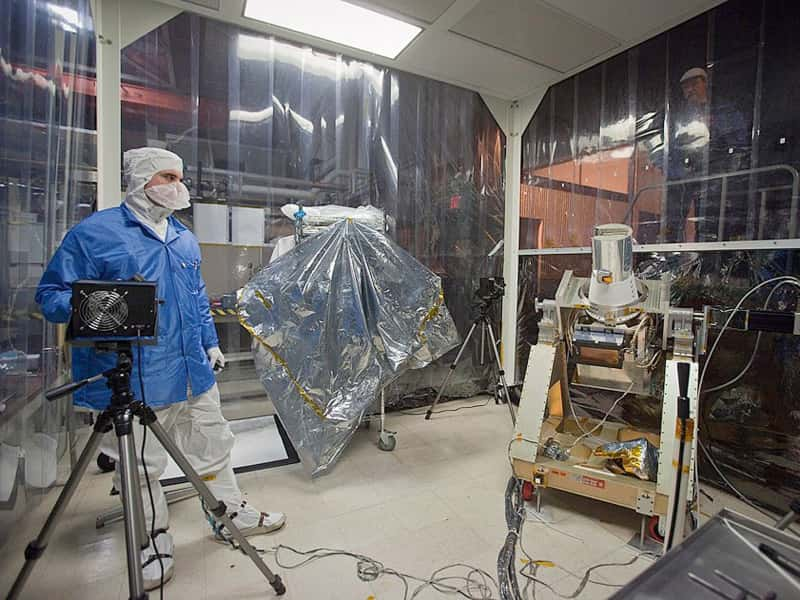

Conçu au début des années 2000 pour étudier le « trou dans la couche d'ozonetrou dans la couche d'ozone », l'instrument Sage III a été construit en trois exemplaires. En raison de restrictions budgétaires, un seul a volé, en 2001 sur le satellite russe Meteor-3M. Malheureusement, ce satellite est tombé en panne peu de temps après son lancement. Bonne nouvelle, il devrait être amené à bord de la Station spatiale internationale par une capsule Dragon de SpaceXSpaceX d'ici 2015 et installé à l'extérieur du complexe orbitalcomplexe orbital.

Ce spectromètre à haute résolutionrésolution se différencie de ses prédécesseurs (Sage I et Sage II), qui travaillaient dans six longueurs d'onde, par des mesures plus précises. Sage III utilisera le Soleil et la Lune comme sources de lumière. Concrètement, il analysera la lumière solaire et lunaire qui passe à travers l'atmosphère terrestre, de sorte que l'on pourra obtenir dans la stratosphère bon nombre de profils verticaux de l'ozone, du dioxyde d'azoteazote, des aérosolsaérosols, de l'oxyde de bromebrome, du chlorechlore ou de la vapeur d'eau par exemple. Plus de dix ans après sa conception, cet instrument a été si bien défini qu'il est considéré comme une référence pour ce type de mesure.

Sage III pour des profils à haute résolution dans la stratosphère

Bien que daté du point de vue technologique, « il n'est absolument pas obsolète », précise Jean-Pierre Pommereau, directeur de recherche émérite au CNRS. Il a participé à la validation des mesures des prédécesseurs de Sage III, et est invité à en faire autant pour ce dernier lorsqu'il sera en orbiteorbite. Pour preuve, il est l'un des instruments qui doit prendre la relève d’Envisat, le satellite de l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne tombé en panne en avril 2012, et « prévenir toute rupture dans la continuité des données de profils verticaux de la stratosphèrestratosphère » fournies par certains des satellites de la constellationconstellation A-TrainA-Train qui arrivent en fin de vie.

L'instrument Sage III dans les locaux du Langley Research Center de la Nasa où il est conçu. © Sean Smith, Nasa

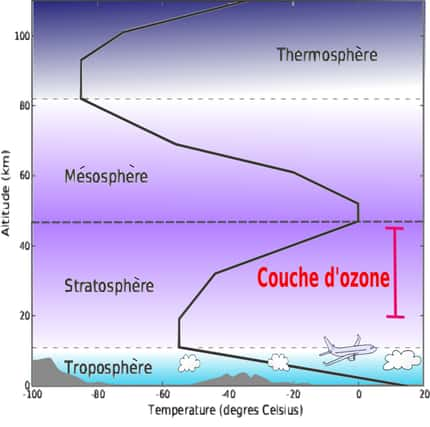

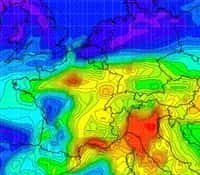

Lorsqu'il sera en orbite, Sage III apportera des mesures de « profils à haute résolution verticale des espèces dans la stratosphère ». Elles seront effectuées en parallèle des observations de quantité totale de nombreux composés chimiques dans l'ensemble de l'atmosphèreatmosphère, mais à faible résolution verticale de l'instrument Iasi du Cnes. Ce dernier est embarqué sur les satellites météorologiquessatellites météorologiques européens MetopMetop d'Eumetsat.

Échanges avec la stratosphère : nouvelle priorité

La faible inclinaison de l'orbite de l'ISSISS permettra à Sage III de regarder essentiellement l'atmosphère au-dessus des tropiquestropiques, jusqu'aux latitudeslatitudes moyennes. Or, « ce sont ces régions qui sont les plus intéressantes à étudier, c'est le sujet à l'ordre du jour ». nous explique Jean-Pierre Pommereau. C'est en effet la principale source d'apports verticaux jusque dans la stratosphère, d'origine humaine (pollution) ou naturelle (océans). Ce qui se passe à ce niveau a « un impact significatif sur la météorologiemétéorologie et le changement climatique à l'échelle de la planète » et reste mal compris.

Au-dessus de ces régions, la prise de mesures est très difficile à obtenir et incertaine dans sa qualité. En cause, l'abondance de nuagesnuages et des températures très basses qui perturbent les capteurscapteurs spatiaux qui fonctionnent dans l'infrarougeinfrarouge. Sage III devrait s'affranchir de ces contraintes et fournir des données qui devraient « nous aider à y voir plus clair et améliorer nos modèles climatiquesmodèles climatiques ».

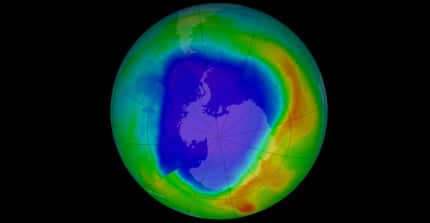

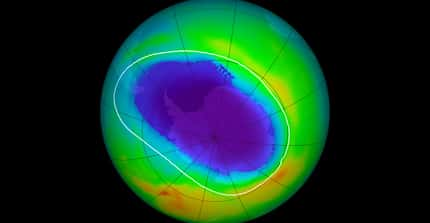

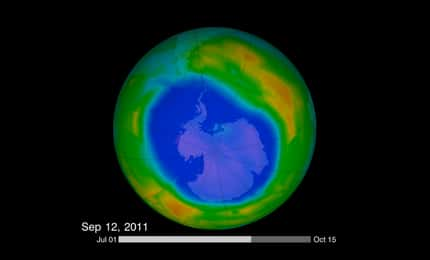

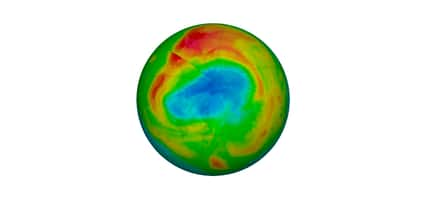

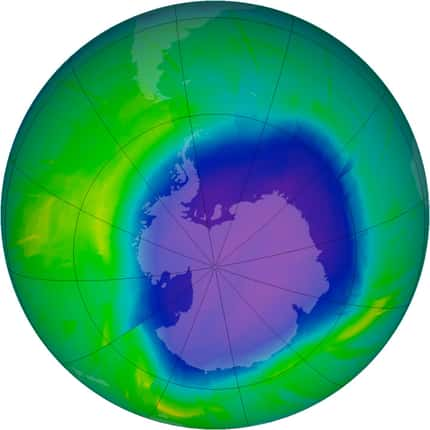

L'affaire dite du trou dans la couche d’ozone « n'est plus une priorité ». Les mécanismes de sa formation sont en effet compris et il devrait se refermer à l'horizon 2050. Les scientifiques du changement climatiquechangement climatique ont donc d'autres questions en tête, comme les échanges qui se font au-dessus des tropiques.

Fin d’une parenthèse pour l’ozone

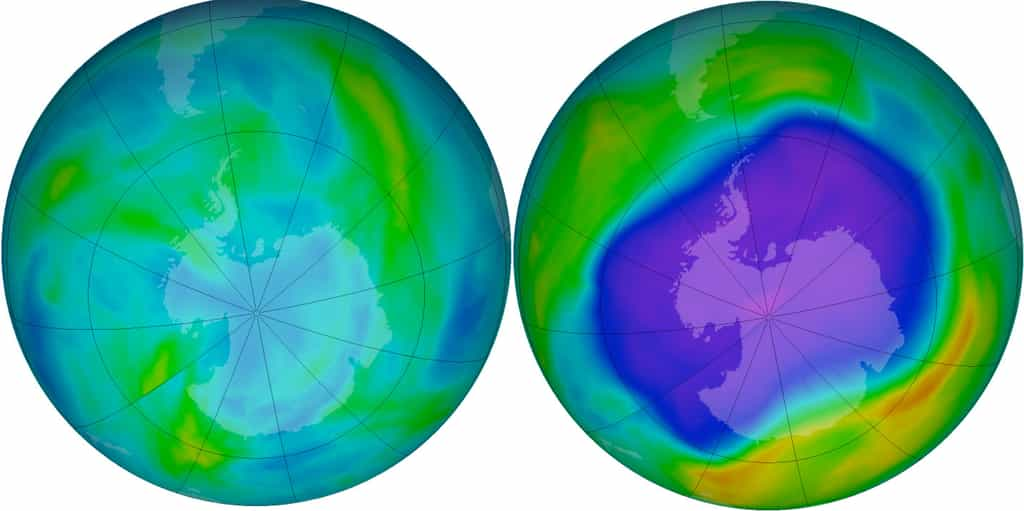

Bien qu'il continuera à surveiller la couche d’ozone (il sera d'ailleurs en mesure de la suivre pendant toutes les saisonssaisons de l'année depuis l'ISS), ce ne sera donc plus sa priorité. MoléculeMolécule extrêmement nocive pour les organismes vivants, elle devient précieuse dans la stratosphère. Entre 20 et 50 kilomètres d'altitude, sa concentration est importante et l'ozone absorbe assez efficacement le rayonnement solairerayonnement solaire ultravioletultraviolet dommageable pour l'ADNADN. Trompeur, le terme trou désigne en fait une réduction locale de la concentration d'ozone stratosphérique, lorsque sa valeur, en unités Dobson, descend à 220 ou moins, contre 300 en conditions normales.

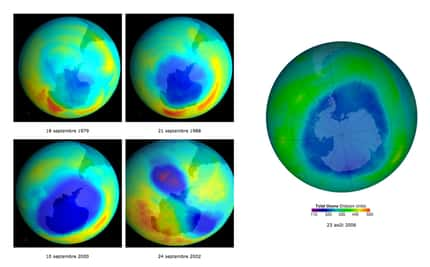

Après la mise en évidence d'une importante diminution saisonnière de la concentration en ozone stratosphérique au-dessus de l'AntarctiqueAntarctique, dans les années 1980, la cause a été attribuée aux émissionsémissions humaines de CFCCFC (chlorofluorocarbures). Des accords internationauxaccords internationaux ont finalement imposé leur interdiction dans de nombreux pays. Un vaste réseau de capteurs terrestres et spatiaux a été mis en place, faisant de l'ozone l'une des molécules atmosphériques les plus surveillées.

Ces accords ont porté leurs fruits. La concentration atmosphérique de toutes les espècesespèces destructrices de l'ozone a effectivement diminué. Résultat : la couche d'ozone devrait être restaurée à l'horizon 2050, comme l'a confirmé le secrétaire général de l'Onu Ban Ki-Moon lors de la dernière Journée de l’ozone (le 16 septembre). Subsisteront toutefois quelques régions où la concentration d'ozone stratosphérique retrouvera difficilement les niveaux des années 1980.