Jean-Yves Le Gall, le président du Cnes (Centre national d'études spatiales), qui tenait lundi la traditionnelle conférence de rentrée à Paris de l'Agence spatiale française, était très attendu sur les conséquences de l'annulation du lancement de la mission Insight. Cette mission de la Nasa à laquelle participe le Cnes en fournissant l'instrument principal, le sismomètre SEIS, a en effet vu son lancement prévu en mars 2016 reporté à 2018. En cause, justement, un dysfonctionnement majeur de cet instrument.

Les séismesséismes martien ayant une magnitude très faible, et pour éviter des signaux parasitesparasites générés par des petites variations de température ou de bruit thermique, l'instrument doit être installé dans une enceinte sous vide. Le sismomètresismomètre lui-même fonctionne parfaitement mais la « sphère censée maintenir le vide n'a pas réussi les tests qui consistent à résister à plusieurs cycles thermiques entre +45 °C et -100 °C, afin de simuler le séjour dans l'espace et sur Mars », explique Jean-Yves Le Gall. Des fuites ont été constatées « seulement à des températures négatives en dessous de -40 °C », ce qui plonge les responsables de la mission dans l'expectative. D'où la décision du Cnes de nommer une « commission d'enquête externe au Cnes qui rendra ses conclusions dans quelques semaines ».

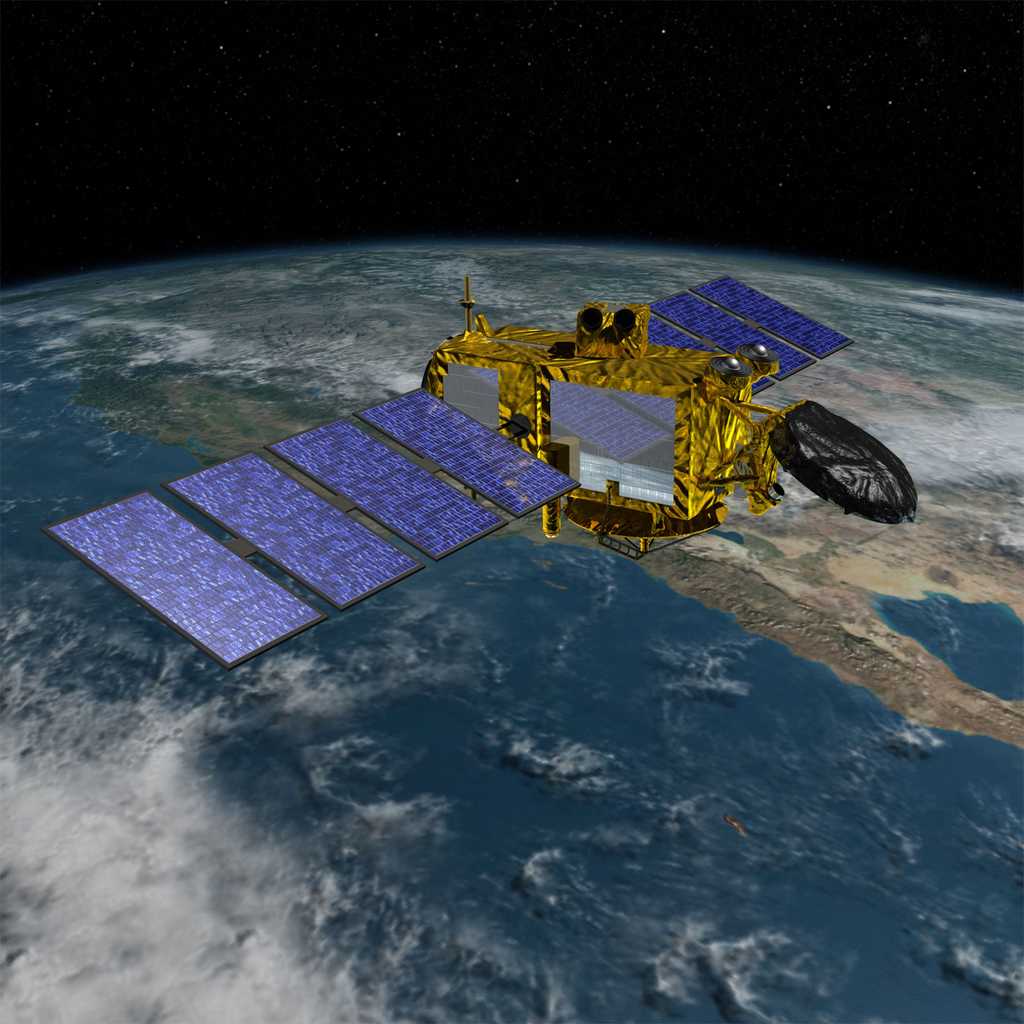

La plateforme Insight avec, au premier plan, l'instrument SEIS du Cnes. Cet instrument, composé d'une sphère comportant notamment trois capteurs sismiques très large bande et trois capteurs sismiques courtes périodes, chacun avec leurs capteurs de température, doit fonctionner sous vide pour réaliser des mesures avec le niveau de précision nécessaire. © Nasa, Lockheed Martin

Priorité : Mars

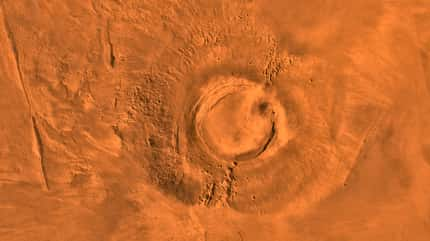

Pour autant, la conquête de Mars reste l'un des objectifs prioritaires du Cnes engagé dans trois autres missions. Le Cnes participe au programme ExomarsExomars de l'Agence spatiale européenneAgence spatiale européenne ; ses deux missions seront lancées en mars 2016 (ExoMars 2016) et mai 2018 (rover ExoMars 2018). Il prendra part également à la mission CuriosityCuriosity 2, provisoirement appelé Mars 2020, qui doit se poser sur Mars en février 2021. Pour cette mission, il fournira SuperCam, l'un des sept instruments scientifiques de la mission. SuperCam réalisera des tirs laser focalisés sur un point de roche qui auront pour effet de le chauffer jusqu'à une température de 8.000 °C. La lumière émise par le plasma créé sera analysée et fournira la composition chimique des roches.

Autre centre d'intérêt du Cnes, en orbite terrestre cette fois, le changement climatiquechangement climatique. Conscient du rôle prépondérant des satellites dans l'observation et la surveillance de ce changement, le Centre national d'études spatiales a mis en évidence l'augmentation moyenne des températures et du niveau des mers. Il est engagé dans le développement de trois nouveaux satellites d'observation de la Terreobservation de la Terre. Il s'agit de Merlin (Methane Remote Sensing LidarLidar Mission), qui mesurera les concentrations en méthane, et de Microcarb, qui surveillera les émissionsémissions et les concentrations en gaz carboniquegaz carbonique. Ces deux satellites seront également utilisés pour vérifier les engagements de réduction de gaz à effet de serregaz à effet de serre des États durant la COP 21. Enfin, Swot, un satellite d'altimétriealtimétrie de nouvelle génération, va étendre à l'eau douceeau douce de la planète ce que faisait Topex-Poseidons aux océans.

Décembre 2015. Premier retour au sol réussi de l'étage principal du Falcon 9 avec ses neufs moteurs (tout l'enjeu de la récupération), qui s'est posé en douceur à l'endroit attendu. © SpaceX

En quête d'innovations

Par ailleurs, le Cnes a créé une nouvelle entité, la Direction de l'innovation, des applicationsapplications et de la science (DIA). Elle travaillera sur les technologies de rupture et de nouveaux systèmes qui ne déboucheront pas forcément sur des applications opérationnelles. La propulsion électrique et les études sur les lanceurs partiellement ou totalement réutilisables sont deux des sujets d'ores et déjà à l'étude. Dans ce domaine l'Europe accuse un certain retard par rapport aux américains Blue Origin, qui a réussi à récupérer son petit lanceur suborbital New Shepard, et SpaceXSpaceX qui a ramené au sol l'étage principal de son Falcon 9 après le lancement d'un satellite.

Non pas que l'Europe ne parvienne pas à faire jeu égal avec eux, voire à les dépasser, mais, tout simplement, cela ne fait pas partie de ses plans. Cependant, même si les futurs lanceurs Ariane 6Ariane 6 et Vega CVega C n'utiliseront pas d'étages réutilisablesétages réutilisables, « il faut continuer à travailler pour être paré à toutes les éventualités. Et si d'aventure dans trois, quatre ou cinq ans, le réutilisable devient une réalité, il faut que nous ayons une réponse suffisamment avancée », a expliqué le président du Cnes. C'est pourquoi, dans le cadre du programme LEE, le Cnes développe des briques technologiques nécessaires au cas où la réutilisation tiendrait ses promesses. Ainsi, le Cnes a signé avec Airbus SafranSafran LaunchersLaunchers un contrat d'études pour la définition d'un moteur réutilisablemoteur réutilisable. Prométhée, c'est son nom, pourrait équiper Adeline, le concept d’étage réutilisable qui peut s'adapter à n'importe quel lanceur que développe Airbus Defence and Space.