Aujourd'hui, la stratégie low cost de SpaceXSpaceX - reposant sur la possibilité de réutiliser les premiers étages des lanceurs Falcon 9 et Falcon Heavy - bouscule une industrie spatiale mondiale qui, jusque-là, se satisfaisait très bien du concept de lanceur jetable. Il faut dire que, sur ce marché, les opérateurs de lancement dépendaient de la puissance publique à travers des agences spatiales ou des entreprises privées contrôlées par les États ou dépendant essentiellement de contrats gouvernementaux. L'arrivée du trublion SpaceX sur le marché a contraint ses concurrents à réagir. Cela sera Ariane 6Ariane 6 pour ArianespaceArianespace et Vulcan pour ULA (United Launch Alliance).

Dans ces deux cas, des versions partiellement réutilisables de ces futurs lanceurs pourraient être développées, si nécessaire. À la différence de SpaceX, qui parie sur la récupération et la réutilisation de la totalité de l’étage principal de ses deux lanceurs, Airbus Defence & Space, qui construit Ariane 5Ariane 5 et développe Ariane 6, et ULA ne veulent récupérer que la partie basse du lanceur, qui comprend le moteur, la baie de propulsion et l'avionique. À noter que le concept d'Airbus DS (projet Adeline) peut s'adapter à n'importe quel lanceur mais il va de soi qu'il se destine en priorité à Ariane 6.

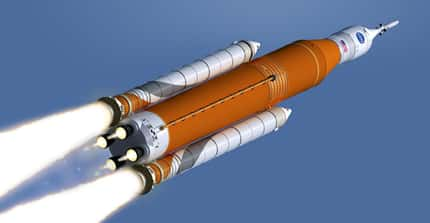

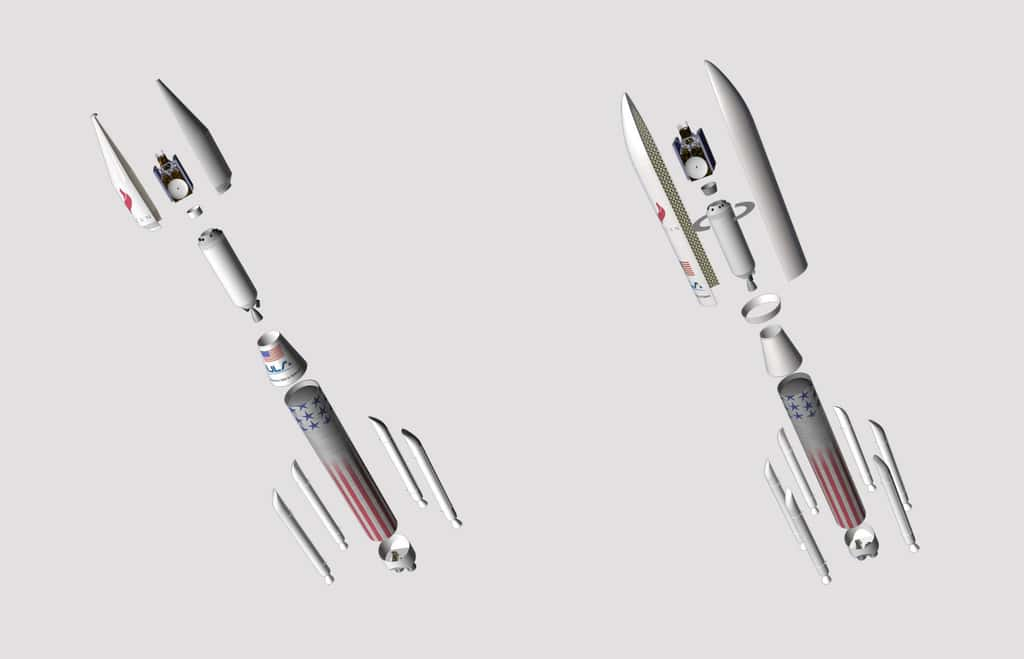

Les deux versions du futur lanceur Vulcan se différencieront par le nombre de boosters d'appoint (quatre pour l'une, six pour l'autre) et le diamètre de la coiffe (4 et 5 mètres). Seules les parties basses des deux lanceurs seront récupérées. © ULA

L'étage sera attrapé en vol par un hélicoptère

Si Airbus DS prévoit d'utiliser un véhicule ailé et turbopropulsé pour ramener au sol une partie du lanceur, le choix d'ULA est plus surprenant. Pour freiner la partie basse de VulcanVulcan, la firme américaine veut utiliser un bouclier thermique gonflable et un parafoil, c'est-à-dire un parachuteparachute pilotable, comme un parapente, qui réduit considérablement l'étendue du site d'atterrissage par rapport à un parachute classique. Mais la descente ne se ferait pas jusqu'au sol. Le parafoil et les moteurs seraient récupérés en vol par un hélicoptère. D'après ULA, cette solution technique serait bien plus économiquement viable que le retour au sol d'un étage à l'aide de ses propres moteurs, ce qui impose d'embarquer au décollage le carburant nécessaire à l'atterrissage.

Comme bouclier thermique gonflable, ULA adapterait le démonstrateur Irve, réalisé par la Nasa dans le cadre du programme HIAD (Hypersonic inflatable Aerodynamic Decelerator), une des solutions imaginées l'entrée dans l'atmosphèreatmosphère martienne de vaisseaux lourds, en particulier pour des missions humaines. Quant au parafoil, il se déploiera à une certaine altitude, là où les contraintes thermiques moins fortes ne nécessitent plus l'utilisation du bouclier. Il accentuera ainsi le freinage de ce qui reste de l'étage. Ce dernier sera alors attrapé en vol par un hélicoptère équipé d'un mât et d'un crochet. Une manœuvre inspirée directement des opérations réalisées par l'armée américaine pendant la Guerre froide pour récupérer les capsules larguées par ses satellites militaires contenant films et vidéos.

L'entrée en service du Vulcan est prévue en 2020 et celle de la version réutilisable, si le besoin se fait ressentir, quelques années plus tard, en 2024.