La maladie de Creutzfeldt-Jakobmaladie de Creutzfeldt-Jakob est une maladie transmissible par un agent infectieux particulier : le prionprion. ProtéineProtéine infectieuse, le prion n'est pas associé à du matériel génétiquematériel génétique (ADNADN ou ARNARN), ce qui le distingue des virus ou des bactériesbactéries et laisse planer beaucoup d'incertitudes quant à son mode d'action.

Papou du groupe des Koroba. © Yves Picq, GFDL

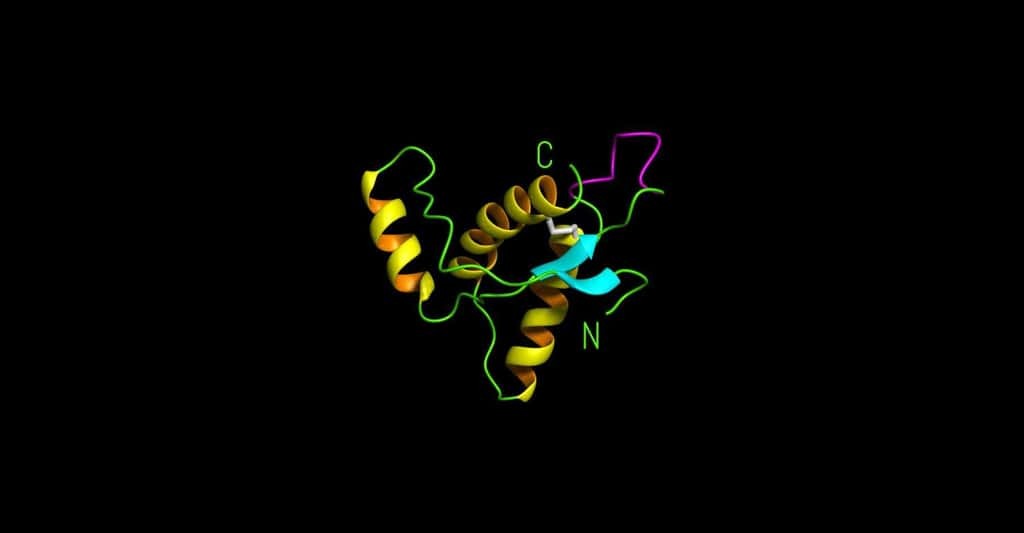

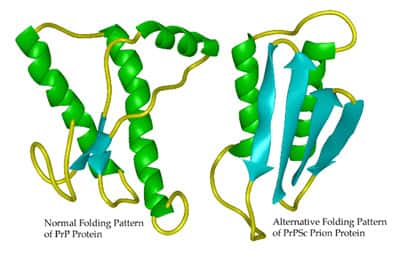

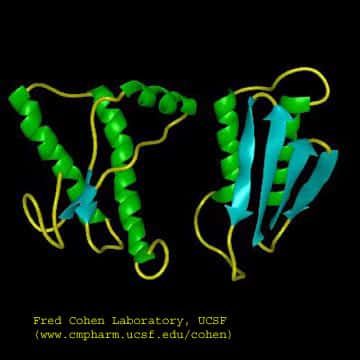

Le prion est une protéine infectieuse de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. © student.biology.arizona.edu

La maladie de Creutzfeldt-Jakob a été décrite pour la première fois par Creutzfeldt en 1920. La maladie était alors considérée comme une maladie à virus lent car on savait que la durée d'incubation était très longue mais on ne connaissait pas l'agent infectieux.

Plus tard, Daniel Carleton Gajdusek (prix Nobel de médecine en 1976) s'intéressa à une peuplade de Nouvelle-Guinée (les Papous) qui était décimée dans les années 1950 par une maladie neurologiquemaladie neurologique du type Creutzfeldt-Jakob, le Kuru. Il comprit que ces populations se contaminaient lors de leurs rituels qui consistaient à manger les cadavres pour les honorer. Les femmes et les enfants qui mangeaient les viscères ou le cerveaucerveau étaient essentiellement atteints, alors que les hommes qui mangeaient les muscles étaient épargnés.

Le peuple des Papous en Nouvelle-Guinée pratiquait le cannibalisme pour honorer les cadavres. C'est ainsi que s'est transmise, dans ce peuple, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. © DR

Au début des années 1960, Gajdusek a réussi à transmettre le Kuru de l'homme au singe, montrant bien que c'était une maladie transmissible, sans toutefois mettre en évidence l'agent infectieux. Ce n'est qu' « au début des années 1980, notamment en 1982 qu'on a commencé à comprendre l'existence des prions et que c'était le mode de transmission » rappelle Jean-Philippe Brandel.

Prion ou protéine infectieuse

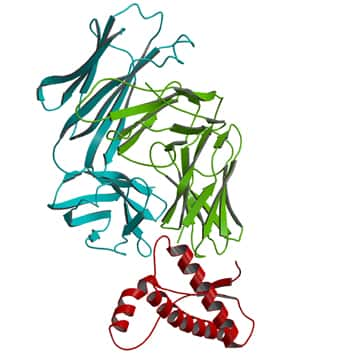

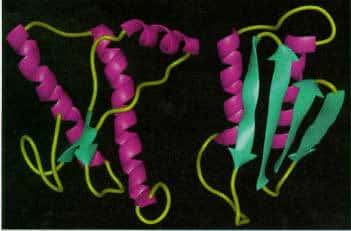

Selon la théorie du prion élaborée en 1982 par Prusiner, un prion est une protéine infectieuse. « L'agent de transmission de la maladie est une protéine naturelle que l'on a tous en nous, qui devient infectieuse sans que l'on sache comment ou pourquoi. » La protéine en question, la protéine PrP cellulaire (PrPc), est très représentée au niveau des membranes cellulairesmembranes cellulaires et notamment au niveau des membranes des neuronesneurones. « Pour une raison qui n'est pas totalement élucidée, PrPc va adopter une conformationconformation anormale et devenir résistante aux protéinases (les enzymes de dégradation de la protéine). Elle a alors tendance à s'accumuler, et l'on pense que c'est l'accumulation de ces PrP anormales dans le système nerveux centralsystème nerveux central qui entraîne des troubles neurologiques et des lésions cérébrales caractéristiques de la maladie ».

La protéine PrPc normale (à gauche) change de conformation et devient anormale et infectieuse (à droite). © Fred Cohen laboratory/UCSF

L'agent de transmission de la maladie n'est donc pas une bactérie, un virus ou un champignonchampignon comme pour la plupart des maladies transmissibles et « jusqu'à présent on pensait qu'il fallait de l'ARN ou de l'ADN pour avoir transmission d'une maladie d'un organisme à un autre. La théorie du prion est donc très hérétique et remet en question les principes de la microbiologie, mais aucun argument ne va à son encontre. La théorie du prion est très pertinente et probablement vraie » rappelle Jean-Philippe Brandel. « Beaucoup de microbiologistes ont d'ailleurs essayé de trouver dans ces maladies une particule d'ADN ou d'ARN mais cela n'a jamais été mis en évidence. Il y a toujours beaucoup de mystère autour des prions. »