au sommaire

Conclusion : la crainte d'une pandémie de grippe

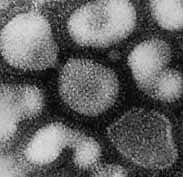

Le XXe siècle a connu trois pandémiespandémies de grippe humaine, la dernière remonte à 1968. Le plus grand intervalle observé entre deux pandémies est de 39 ans. En raison des caractéristiques virologiques des virus influenzavirus influenza A (glissement et dérive antigéniques), les experts s'attendent donc à l'apparition d'un virus à potentiel pandémique (Taubenberger, Reid et al. 1997 60) (Gibbs, Armstrong et al. 2001 24) (Hannoun 2001 26) (Kawaoka, Krauss et al. 1989 36).

La pandémie est une épidémie à l'échelle mondiale. © lewebpedagogique.com

La crainte d'une pandémie (Claas, Van et al. 2000 11)

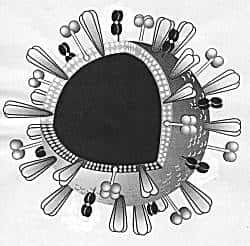

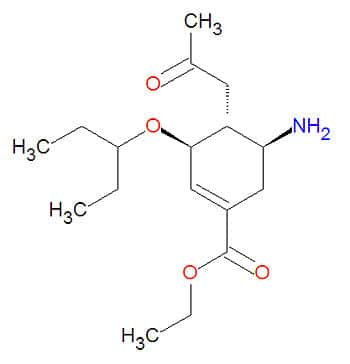

Les pandémies sont en relation avec l'émergenceémergence d'un nouveau sous-type viral, pour lequel l'homme ne dispose d'aucune immunitéimmunité protectrice. Par un mécanisme de réassortiment génétiquegénétique, les gènesgènes de l'hémagglutininehémagglutinine s'échangent entre différents virus, avec ou non une modification au niveau de la neuraminidaseneuraminidase. La co-infection de l'homme par des virus grippaux d'origine aviaire et humaine, la transmission de virus réassortis à partir du porc, qui héberge à la fois des virus d'origine aviaire et humaine sont d'importants facteurs de risquefacteurs de risque.

Hôpital de campagne n°45 de l'armée américaine à Aix-les-Bains, pendant la pandémie de grippe espagnole en 1918. © National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington

La situation suscite de vives inquiétudes en raison :

- de la nature hautement pathogènepathogène du virus A (H5N1H5N1) isolé ;

- de l'ampleur des épizootiesépizooties dans les pays atteints ;

- du nombre de pays concernés ;

- de la vitesse de propagation dans le Sud-Est asiatique ;

- du fait que des pays, jusque-là indemnes de grippe aviairegrippe aviaire soient concernés ;

- du nombre de cas humains et du taux de mortalité élevé ;

- de l'expansion géographique récente du virus A (H5N1) au continent européen et africain.

L'OMSOMS a lancé dès le début des épizooties dans le Sud-Est asiatique, des programmes de recherche et mis à disposition des souches mères pour l'élaboration rapide d'un vaccinvaccin contre la souche A (H5N1) du virus influenza (Li, Perdue et al. 2002 39).