au sommaire

- Futura-sciences : Pourquoi greffer des cellules olfactives ? Quel est l'intérêt de ces cellules ?

- Quelles sont les pathologies humaines qui pourraient être concernées par cette technologie ?

- Pourquoi la greffe de cellules olfactives pourrait-elle permettre de restaurer des fonctions cérébrales ?

- Quelles sont vos perspectives de recherche chez l'Homme ?

- À lire aussi

François Féron dirige l'équipe « Plasticité olfactive et réparation du système nerveux » dans le laboratoire Neurobiologie des interactions cellulaires et neurophysiopathologie (NICN), situé sur le site nord de la faculté de médecine de Marseille. En 2011, ce laboratoire a montré que des souris pouvaient retrouver la mémoire suite à une greffegreffe de cellules souchescellules souches provenant de la muqueusemuqueuse olfactive, située dans la cavité nasale. François Féron répond aux questions de Futura-Sciences sur ce sujet.

François Féron répond aux questions de Futura-Sciences sur la greffe de cellules olfactives. © DR, François Féron

Futura-sciences : Pourquoi greffer des cellules olfactives ? Quel est l'intérêt de ces cellules ?

François Féron : La muqueuse olfactive est un tissu nerveux qui présente l'intérêt d'être facilement accessible. C'est même le seul tissu nerveux accessible, sans anesthésie généraleanesthésie générale, chez tous les individus. Il suffit d'insérer une pince à épiler dans le neznez sous anesthésie locale pour récupérer des cellules. De plus, comme la muqueuse olfactive est exposée à l'environnement extérieur, ses neuronesneurones sont régulièrement agressés par divers toxiques ou agents pathogènespathogènes. Il existe donc un système de remplacement des cellules : c'est un tissu nerveux qui se renouvelle en permanence ! Enfin, la muqueuse olfactive est un tissu très plastiqueplastique qui contient des cellules souches. Ce sont ces cellules souches que nous avons collectées.

Quelles sont les étapes de la greffe de cellules olfactives chez l'animal ? Quels résultats avez-vous obtenus ?

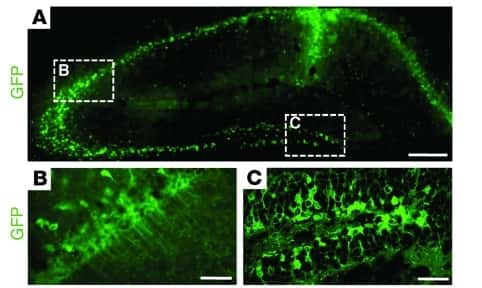

François Féron : Au niveau mondial, trois équipes ont greffé des cellules souches olfactives humaines dans des rongeursrongeurs (souris et rat). Il s'agit de xénogreffesxénogreffes car les cellules d'une espèceespèce (l'Homme) sont greffées dans une autre espèce (un rongeur). Avant d'être transplantées, les cellules souches humaines ont été marquées de manière permanente avec la GFP (green fluorescent proteingreen fluorescent protein), une protéineprotéine qui fluoresce dans le vert. Des tests ont été utilisés pour mesurer le comportement des animaux malades, avant et après la greffe des cellules souches. Les recherches ont été menées avec quatre modèles animaux : un modèle de paraplégie (aux États-Unis), un modèle de la maladie de Parkinsonmaladie de Parkinson (en Australie et ici à Marseille), un modèle d'amnésieamnésie post-traumatique (à Marseille) et un modèle de surdité post-traumatique (en Australie). Très récemment, nous avons montré que les souris qui souffrent d'amnésie post-traumatique retrouvent des capacités de mémorisation, similaires à celles d'animaux contrôle, après la greffe de cellules souches olfactives humaines. Ces travaux ont été publiés en juillet 2011 dans The Journal of Clinical Investigation.

Visualisation des cellules humaines marquées par la GFP, dans l'hippocampe des souris quatre semaines après la greffe. © 2011, American Society for Clinical Investigation

Quelles sont les pathologies humaines qui pourraient être concernées par cette technologie ?

François Féron : En sus des pathologiespathologies déjà citées (paraplégie, maladie de Parkinson, amnésie post-traumatique et surdité post-traumatique), on peut envisager d'utiliser ces cellules pour d'autres traumatismes ou pathologies cérébrales. Dans la droite ligne de notre étude sur l'amnésie, nous évaluons actuellement le bénéfice thérapeutique des cellules souches olfactives dans un modèle de souris de la maladie d'Alzheimermaladie d'Alzheimer. Pour l'instant ce sont des neurobiologistes qui se sont intéressés à ces cellules de la muqueuse olfactive. On peut toutefois imaginer qu'elles seront utilisées pour réparer d'autres organes que le cerveaucerveau. En effet, nous avons montré que ces cellules se différencient volontiers en cellules osseuses. Les cellules du nez serviront peut-être un jour à fabriquer de l'os !

Pourquoi la greffe de cellules olfactives pourrait-elle permettre de restaurer des fonctions cérébrales ?

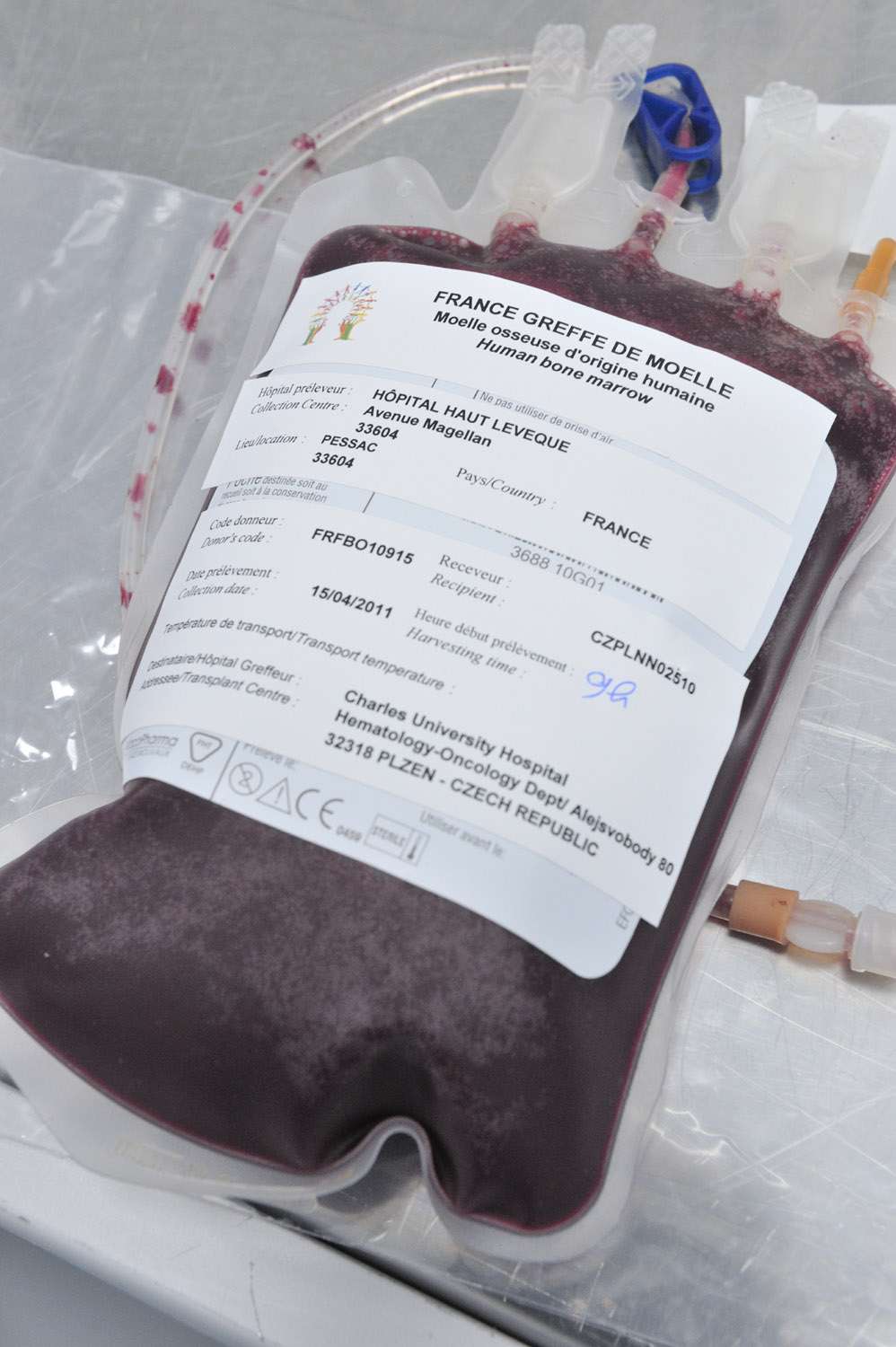

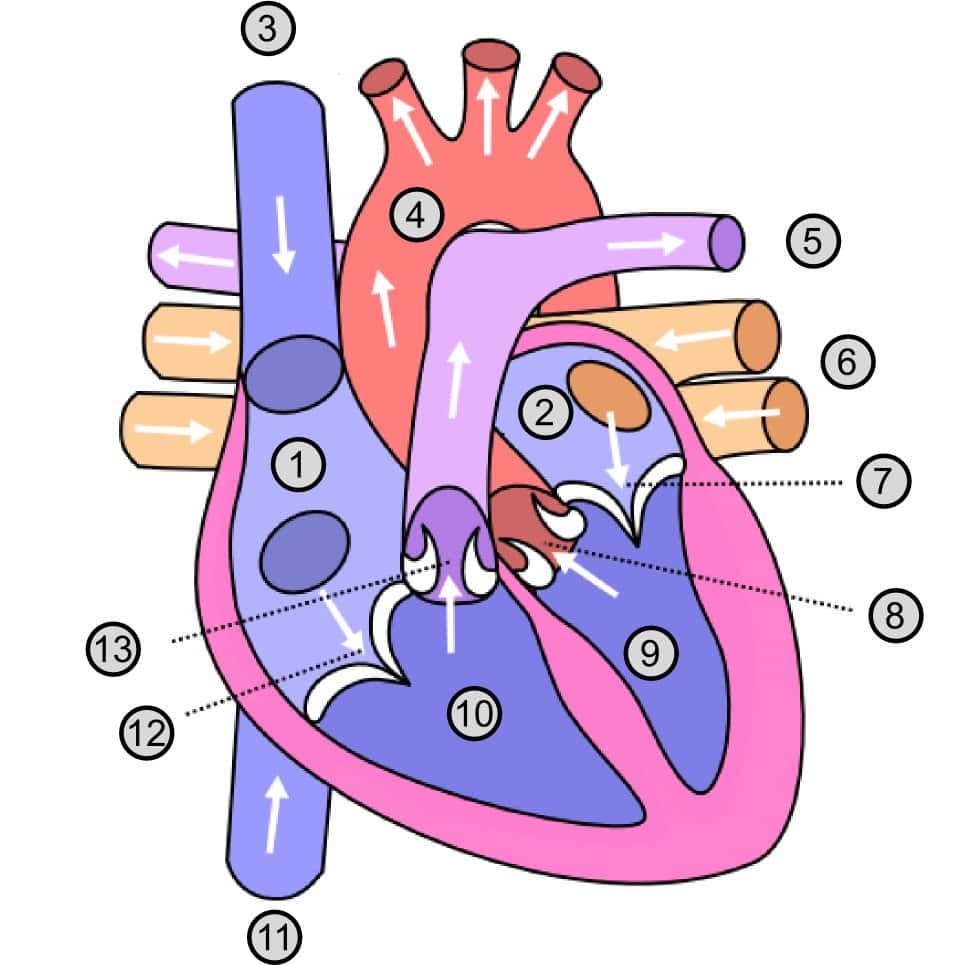

François Féron : Comme elles appartiennent à un tissu nerveux, nous avons pensé que ces cellules souches étaient idéales pour réparer ou remplacer des cellules neurales. Cela a été confirmé par une étude dans laquelle nous avons comparé les cellules souches de la muqueuse nasale à d'autres cellules souches mésenchymateuses, en provenance de la moelle osseusemoelle osseuse. Nous avons observé que les cellules souches olfactives prolifèrent plus vite que les cellules de la moelle osseuse et surtout ont une plus grande propension à donner naissance à des cellules neurales. Une autre raison pour choisir les cellules souches de la muqueuse nasale est qu'elles passent sans difficulté la barrière hématoencéphalique. Si on injecte les cellules olfactives dans le liquide céphalorachidienliquide céphalorachidien ou dans le sang, elles migrent dans les zones d'inflammationinflammation, autrement dit là où sévit une neurodégénérescence. Il est donc possible de les faire pénétrer dans le cerveau en utilisant des méthodes peu ou non invasives.

Quelles sont vos perspectives de recherche chez l'Homme ?

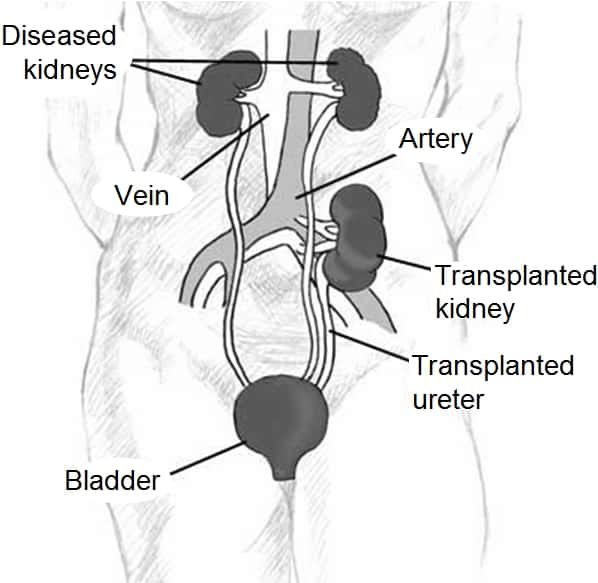

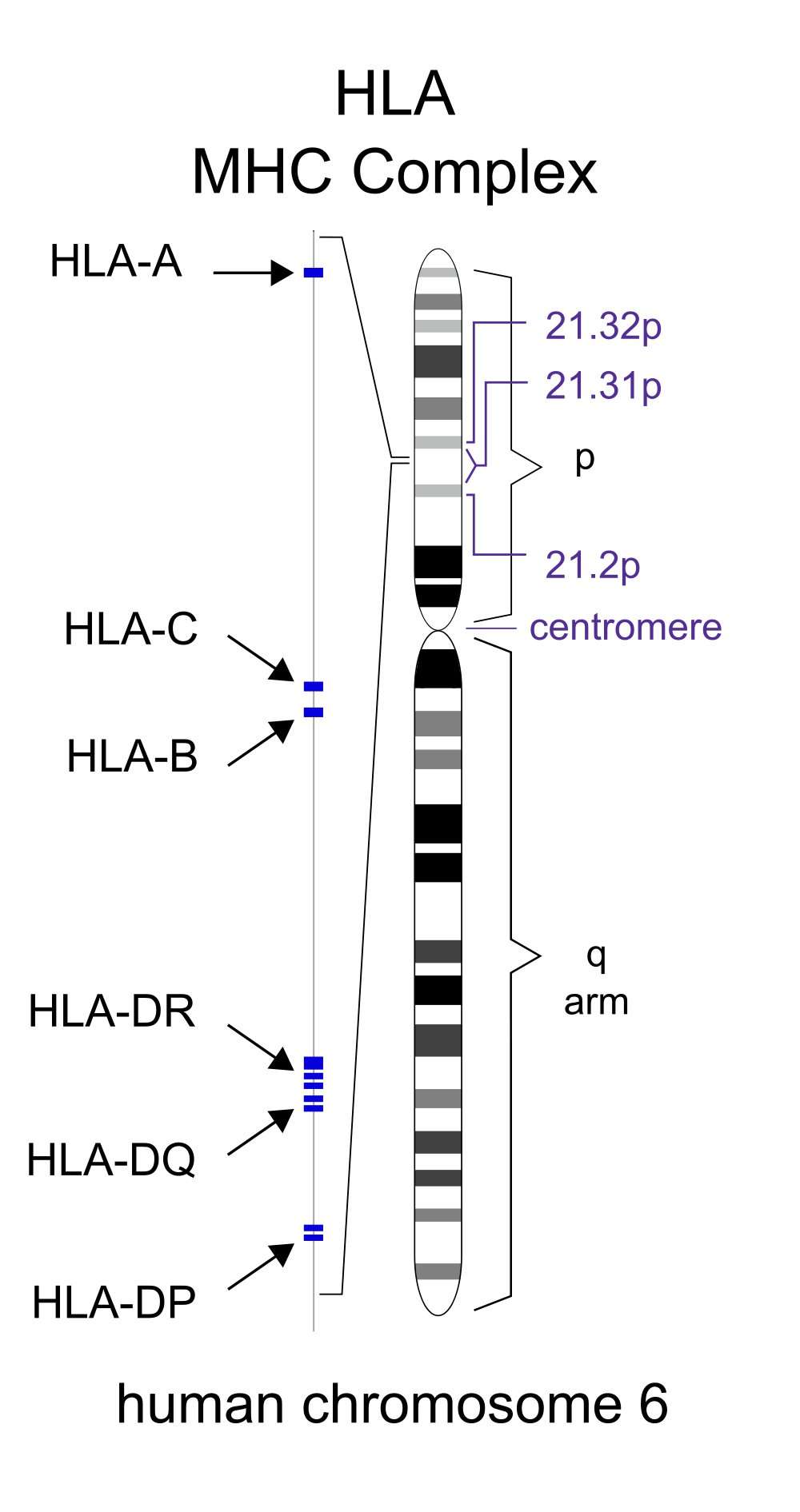

François Féron : Nos perspectives découlent des études chez l'animal. Pour la maladie de Parkinson, en collaboration avec une équipe d'Oxford, nous transposons actuellement nos travaux chez le singe. Pour l'amnésie post-traumatique, on peut envisager la mise en place dans les prochaines années d'un essai cliniqueessai clinique basé sur la greffe autologueautologue (où le patient est son propre donneur) de cellules souches olfactives. Et si nos travaux chez la souris sont couronnés de succès, on pourra, dans un futur plus lointain, prévoir un essai clinique chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. En revanche, pour certaines pathologies ou dégénérescences post-traumatiques, les greffes autologues ne sont pas toujours recommandées. Par exemple, pour les traumatismes médullairesmédullaires, il est nécessaire d'intervenir rapidement, autrement dit dans les quinze jours qui suivent l'accidentaccident. Or, le délai entre la biopsiebiopsie nasale et la culture de dizaines de millions de cellules souches est d'au moins trois semaines. Pour contourner cette difficulté, nous prévoyons de créer, à la manière de ce qui se fait avec les cellules souches du sang de cordon ombilical, une banque de cellules souches olfactives. Nous procéderons alors à des greffes hétérologues. Chaque lignée de cellules souches olfactives sera caractérisée sur le plan immunologique et les cliniciens transplanteront les cellules les plus proches du profil immunitaire du patient. De cette manière, il sera possible d'implanterimplanter sans délai les cellules souches olfactives sans risquer de voir le corps du receveur les rejeter.