La chromatographie est peu adaptée à l'analyse de grosses molécules car elles migrent difficilement au travers d'un support solide, ne permettant pas de bonnes séparationsséparations, contrairement à l'électrophorèse.

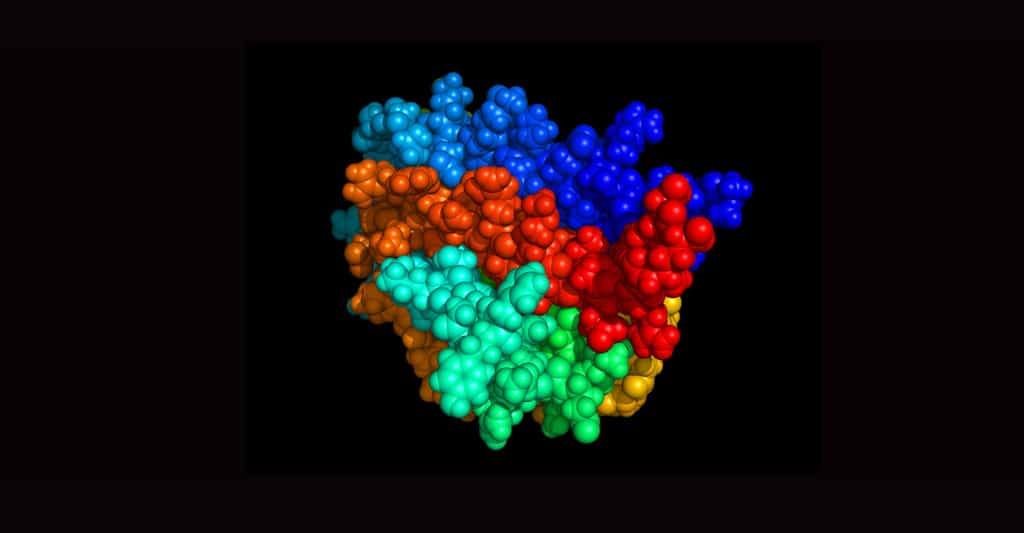

L’EPO, ou érythropoïétine, est une grosse molécule biologique comportant une partie protéique de 165 acides aminés. © DR

Couramment utilisée par les biologistes et biochimistesbiochimistes, cette méthode d'analyse a montré une grande efficacité dans les études menées sur le décodage des génomes, notamment du génomegénome humain, ainsi que dans l'analyse de l'ensemble des protéinesprotéines humaines.

Analyse de l’EPO

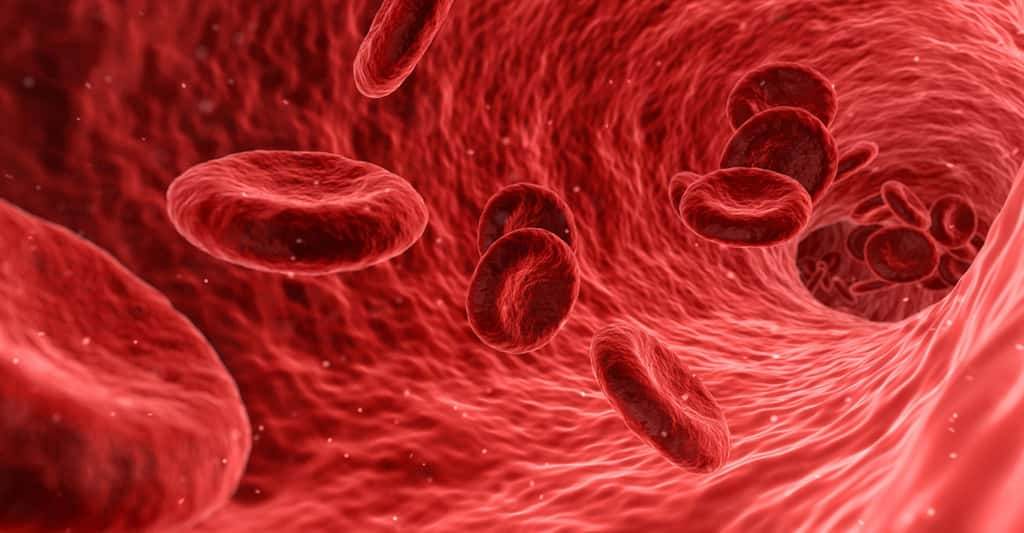

L'EPO, ou érythropoïétineérythropoïétine, est une hormonehormone de nature glycoprotéique (constituée d'une partie protéique liée à un glucideglucide). Sécrétée par les reins et le foie, elle stimule la production de globules rougesglobules rouges par la moelle osseusemoelle osseuse, augmentant ainsi la capacité respiratoire : nous la sécrétons dès que l'oxygène sanguin diminue.

Depuis 1988, une molécule de synthèse ayant la même action que l'EPO endogèneendogène, l'EPO recombinante, est disponible et a été utilisée par des sportifs, notamment dans le cyclisme (affaire Festina), la natation ou le ski de fond, pour augmenter la capacité respiratoire et donc l'endurance, et faciliter la récupération.

L'électrophorèse est une méthode de choix pour détecter l'EPO, molécule d'une masse molairemasse molaire de 37.000 grammes par molemole. Depuis juin 2000, le laboratoire de Châtenay-Malabry a développé une méthode d'analyse à l'occasion des Jeux olympiques de Sydney, encore appliquée aujourd'hui : elle permet de détecter l'EPO recombinante et de la distinguer de l'EPO endogène. Mais d'autres types d'EPO recombinantes sont conçus de plus en plus semblables à l'EPO humaine pour mieux brouiller les analyses !

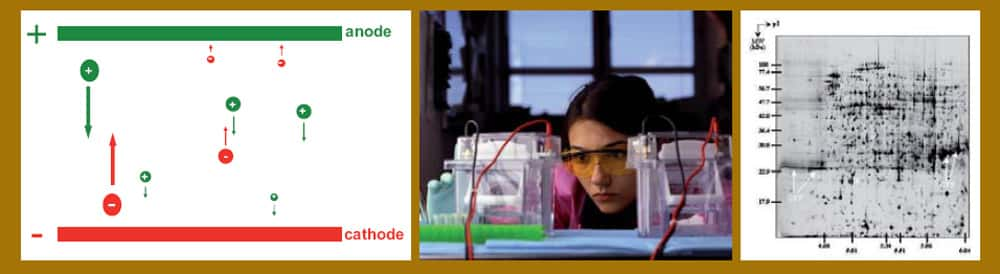

Méthode analytique de séparation développée en 1937 par le biochimiste suédois Arne Wilhelm Kaurin Tiselius, l'électrophorèse consiste à séparer les éléments d'un mélange en fonction de leurs charges électriques et, pour des charges électriques identiques, en fonction de leurs tailles.

Au cours d’une analyse par électrophorèse, des espèces chargées migrent à travers une solution d’électrolyte, sous l’effet d’un champ électrique appliqué entre l’anode et la cathode. Elles sont séparées en fonction de leur charge et de leur masse. En combinant deux techniques électrophorétiques, il est possible d’obtenir une séparation en deux dimensions. © DR

Dans une solution appelée électrolyte, les espècesespèces chargées (ionsions) se déplacent sous l'effet d'un courant produit par un champ électriquechamp électrique appliqué entre deux électrodesélectrodes, l'anodeanode et la cathodecathode. Les ions vont migrer plus ou moins rapidement, en fonction de leur taille et de leurs charges respectives : les espèces chargées positivement (cationscations) migrent vers la cathode, tandis que celles chargées négativement (anionsanions) migrent vers l'anode. C'est ainsi qu'elles sont séparées les unes des autres ; puis révélées au moyen d'une technique appropriée.