au sommaire

Pendant près de 1.000 ans, la progression des idées sur le cerveaucerveau est restée figée sur la controverse greco-romaine. Durant cette période, il n'était pas de bon ton de « toucher » au corps humain et il fallut attendre la Renaissance pour que certains renégats curieux s'arrogent le droit de disséquer le corps humain.

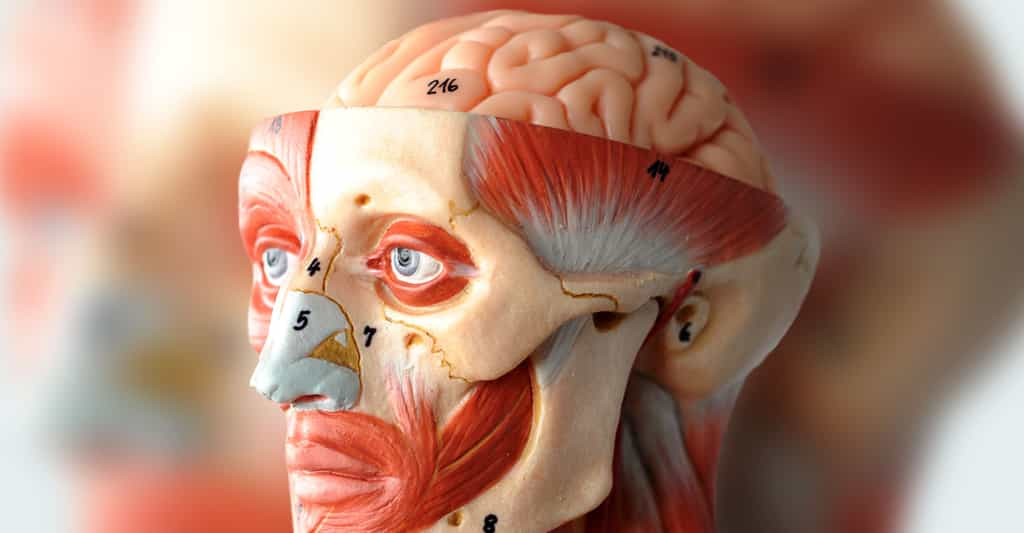

Anatomie faciale. © Tinydevil, Shutterstock

Léonard de VinciLéonard de Vinci ainsi qu'André Vessale, deux pionniers de l'anatomieanatomie, réalisèrent bon nombre de croquis et on commença à se douter que les fonctions cérébrales découlaient de la matière grise plutôt que du liquide dans lequel baignait le cerveau.

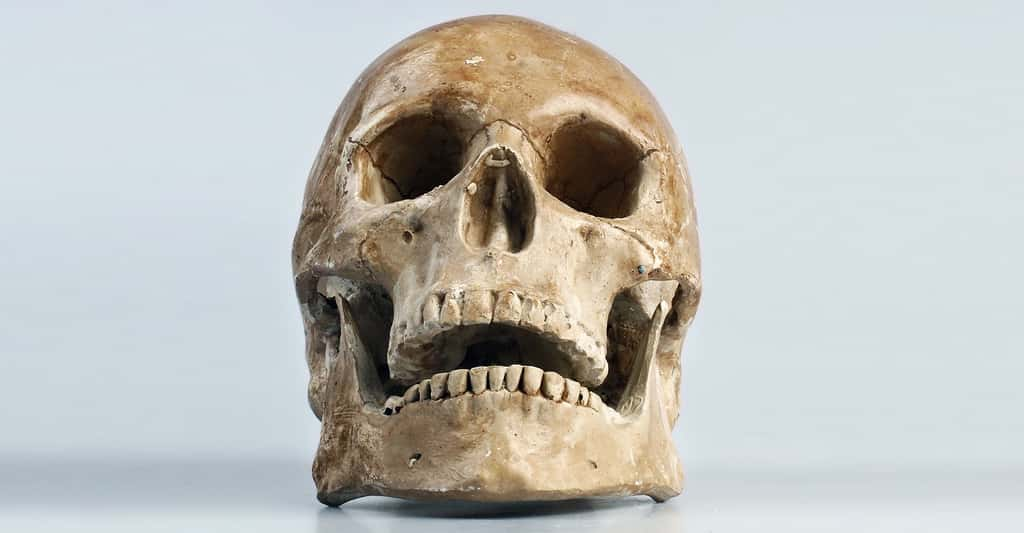

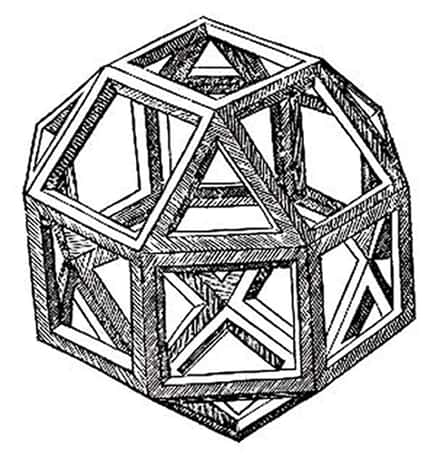

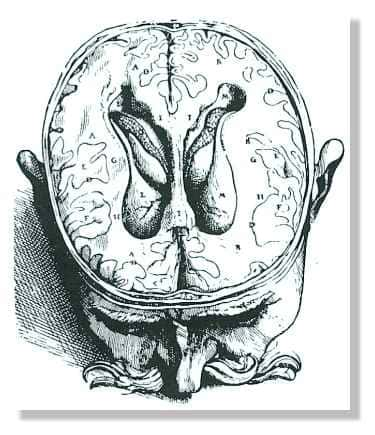

Représentation des ventricules cérébraux du cerveau humain, à l'époque de la Renaissance. Ce schéma est reproduit d'après De numani corporis fabrica, de Vésale (1543). Le sujet fut probablement un condamné à mort décapité. L'auteur a apporté une grande attention à la description anatomique exacte des ventricules cérébraux. © Finger, 1994, Fig. 2.8

Descartes et le dualisme corps-esprit

Pourtant, au début du XVIIe siècle, les découvertes en mécanique des fluides battaient leur plein et l'influence de René DescartesRené Descartes (1596-1650) a eu tendance à conforter la théorie des humeurs aqueuses tout en y ajoutant une dimension supplémentaire qui allait longtemps nourrir la controverse : selon lui, il était impossible que l'esprit humain puisse résulter d'un processus mécanique.

Il élabora une théorie, dite « dualité corps-esprit », mettant en jeu une séparationséparation entre les fonctions physiques et mentales. Les unes étant régies par le mouvement des « humeurs », les autres par Dieu, la communication entre ces deux parties étant sensée se faire via l'interface que constitue la glande pinéaleglande pinéale.

Le cerveau : substance blanche et substance grise

Heureusement, vers la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, quelques chercheurs moins versés dans la métaphysique se mirent à porter un regard plus critique sur la structure à proprement parler du cerveau.

Ils notèrent qu'il semblait y avoir deux types de substance : une substance blanchesubstance blanche assez massive recouverte d'une fine pellicule de substance grisesubstance grise.

Par ailleurs, on remarqua également que les mêmes sillons et circonvolutionscirconvolutions se retrouvaient sur tous les cerveaux. De là, il ne restait qu'un pas à franchir pour investiguer la localisation cérébrale.