au sommaire

La tonotopie, une théorie erronée : incertitudes et paradoxes

Tous les travaux entrepris depuis lors collent encore au modèle de la tonotopie (voir page 3 de ce dossier), malgré ses incohérences tant en psycho-acoustique, en électrophysiologie que dans le domaine physio-pathologiquepathologique. Les nombreux ajustements proposés à la théorie depuis lors n'ont en rien contribué à leur résolutionrésolution.

Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive de ces discordancesdiscordances tant elles sont nombreuses. Citons par exemple :

En psycho-acoustique

- La perception paradoxale des battements ;

- la perception du son différentiel encore appelé troisième son de Tartini (Leipp, 1977) ;

- les sons de combinaison ;

- l'énigme du fondamental absent ;

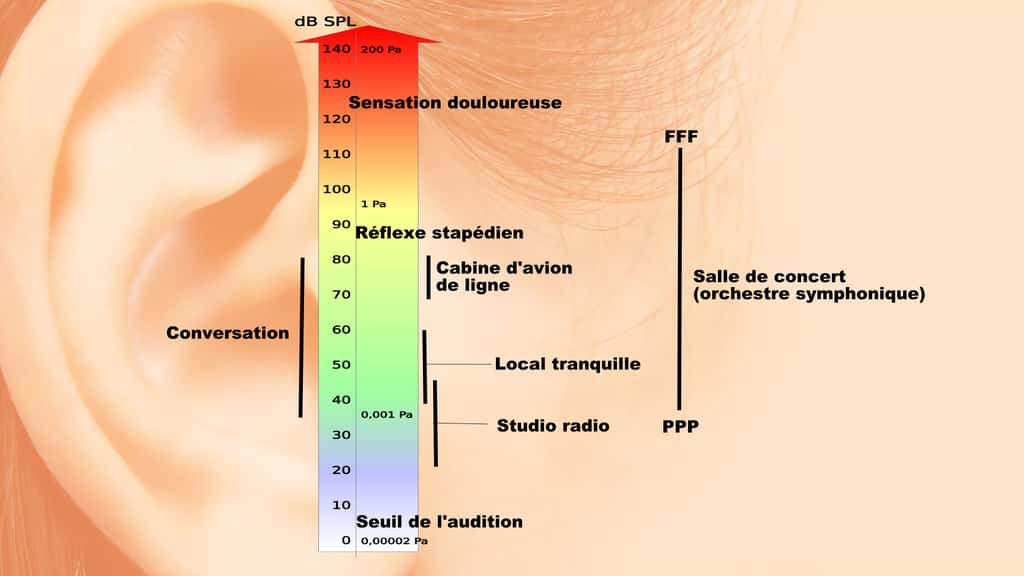

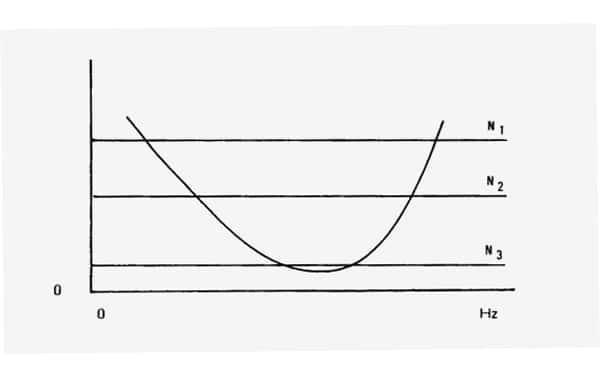

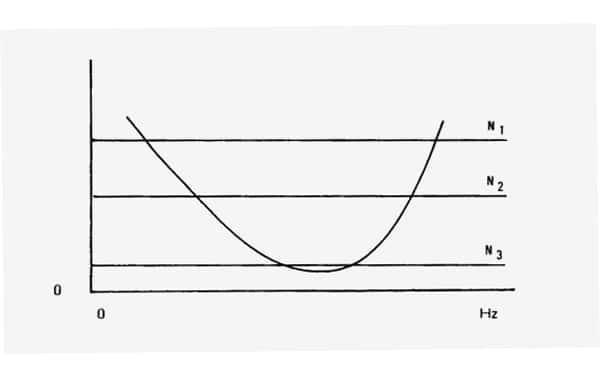

- le son de résidu de Shouten - 1940, la persistance du caractère tonal d'un bruit blanc au voisinage du seuil d'audibilité alors qu'il devrait revêtir la coloration tonale de la zone de plus grande sensibilité de l'oreille, celle de 1.000 - 2.000 HzHz (Chocholle, 1974) ;

- le mécanisme de l'effet de masque homolatéral lequel ne peut être réduit à un banal phénomène de recouvrement des zones de vibration membranaire, l'impossibilité même pour un sujet entraîné de reconnaître avec précision le spectre d'un son périodique (Leipp, 1977) ;

- la coloration tonale des clics, etc.

D'une façon générale alors que l'oreille perçoit - subjectivement - un son, il est impossible, paradoxalement, de retrouver celui-ci à l'analyse spectrale - objective - des vibrations.

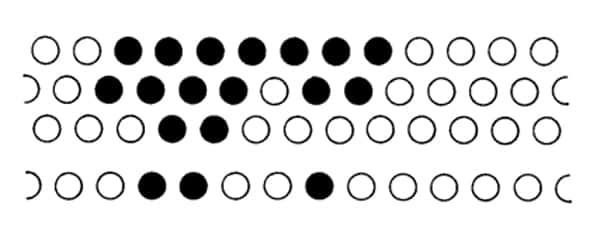

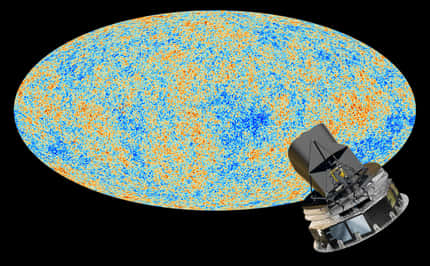

La tonalité d'un bruit blanc au seuil auditif. Lorsqu'on diminue le niveau sonore d'un bruit blanc jusqu'à la limite d'audibilité, sa tonalité ne change pas, alors qu'elle devrait progressivement se rapprocher de celle d'une bande fréquentielle centrée autour de 1.000 - 2.000 Hz. © DP

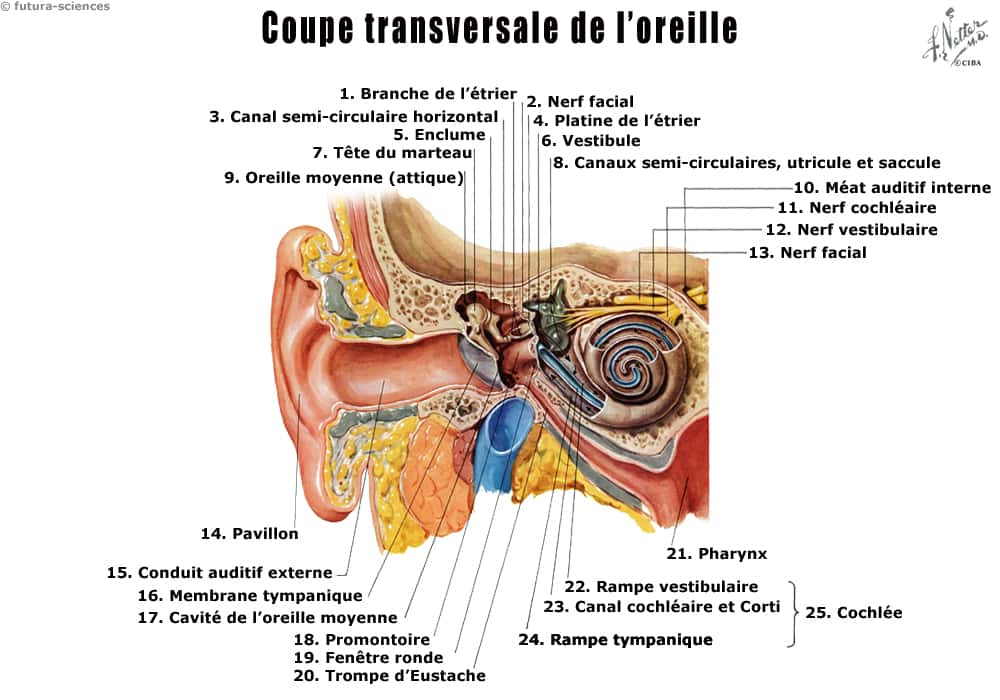

Parmi les données anatomiques cochléaires

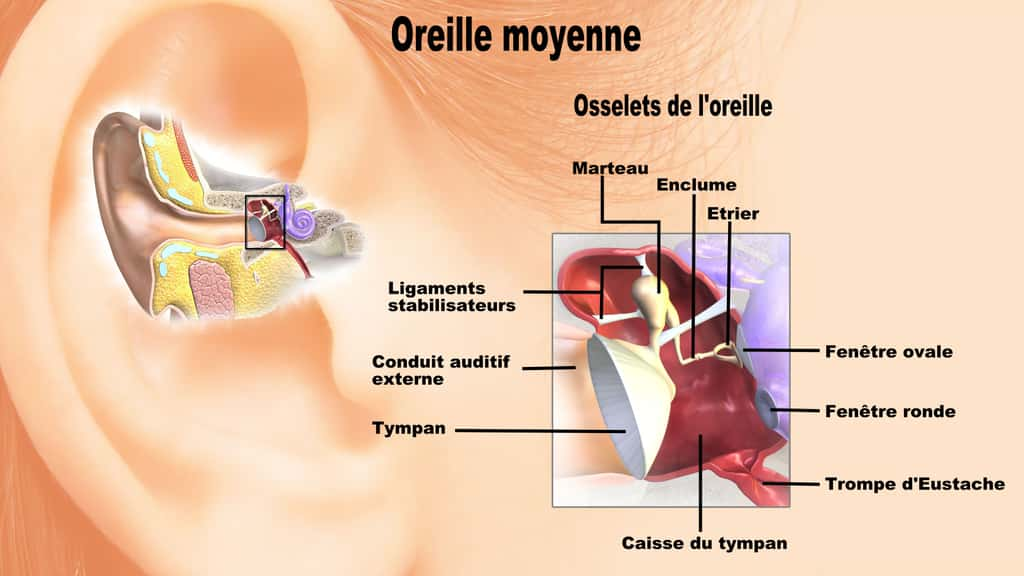

- L'irrégularité des dimensions de la cochléecochlée ne permet pas d'assimiler celle-ci à une série de résonateurs régulièrement couplés ;

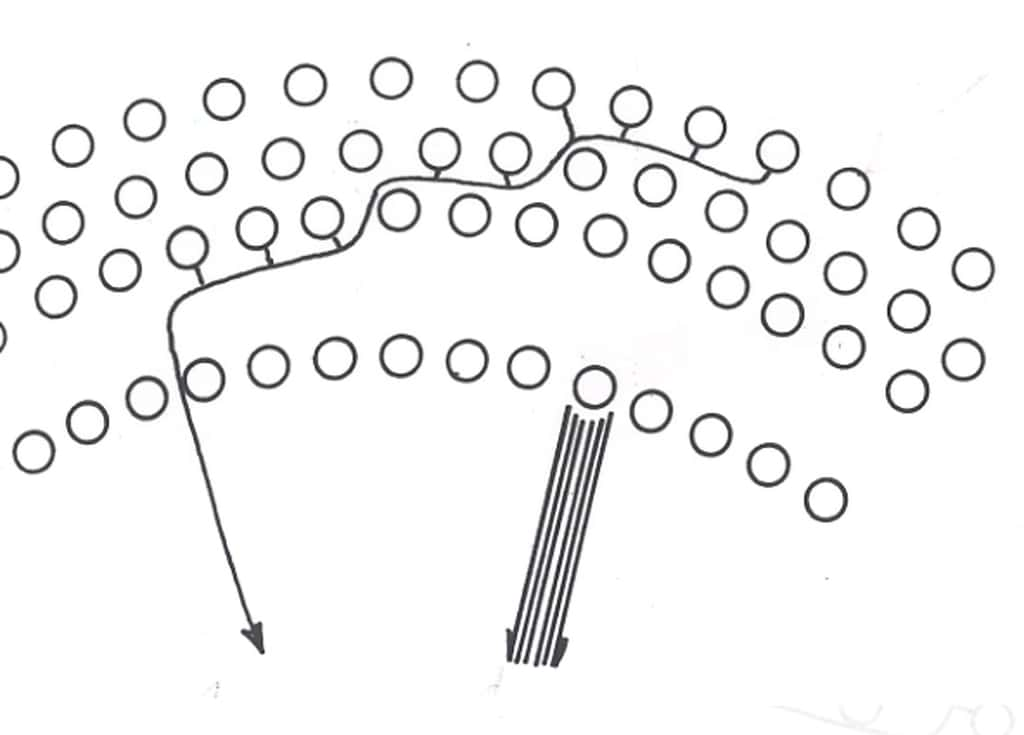

- l'orientation opposée des cellules ciliéescellules ciliées internes et externes évoquant une dualité fonctionnelle (Leipp, 1977) ;

- l'étalement important des dendritesdendrites des neuronesneurones afférentsafférents externes (en spirale), incompatible avec une bonne discrimination spatiale du mouvement cellulaire ;

- la densité neuronale sensiblement identique tout le long du tube limacéen difficilement conciliable avec un resserrement de la carte fréquentielle à la base la cochlée.

En histo-pathologie

- Les fréquentes discordances entre le siège des lésions neuro-sensorielles et la localisation théorique correspondant à la perte auditive tonale.

Il en est ainsi dans la presbyacousiepresbyacousie et dans les surdités neuro-toxiques où l'on observe une grande variabilité quant au siège des lésions, ou encore dans les traumatismes sonores (Pierson, 1977 ; Carrat, 1981).

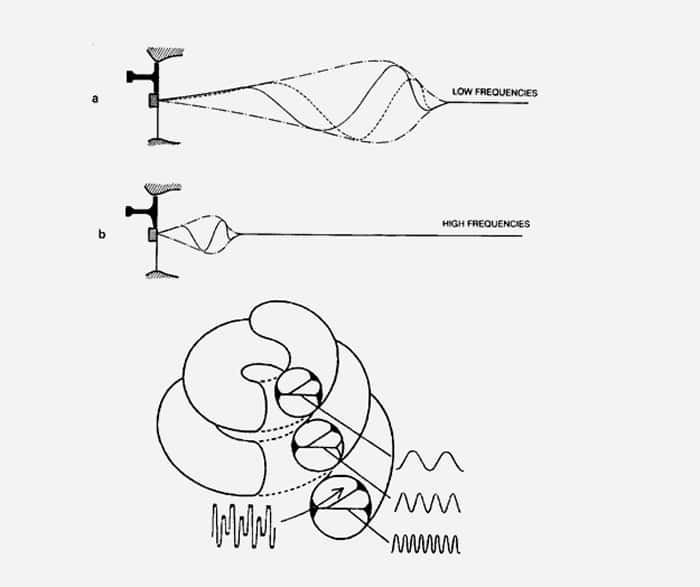

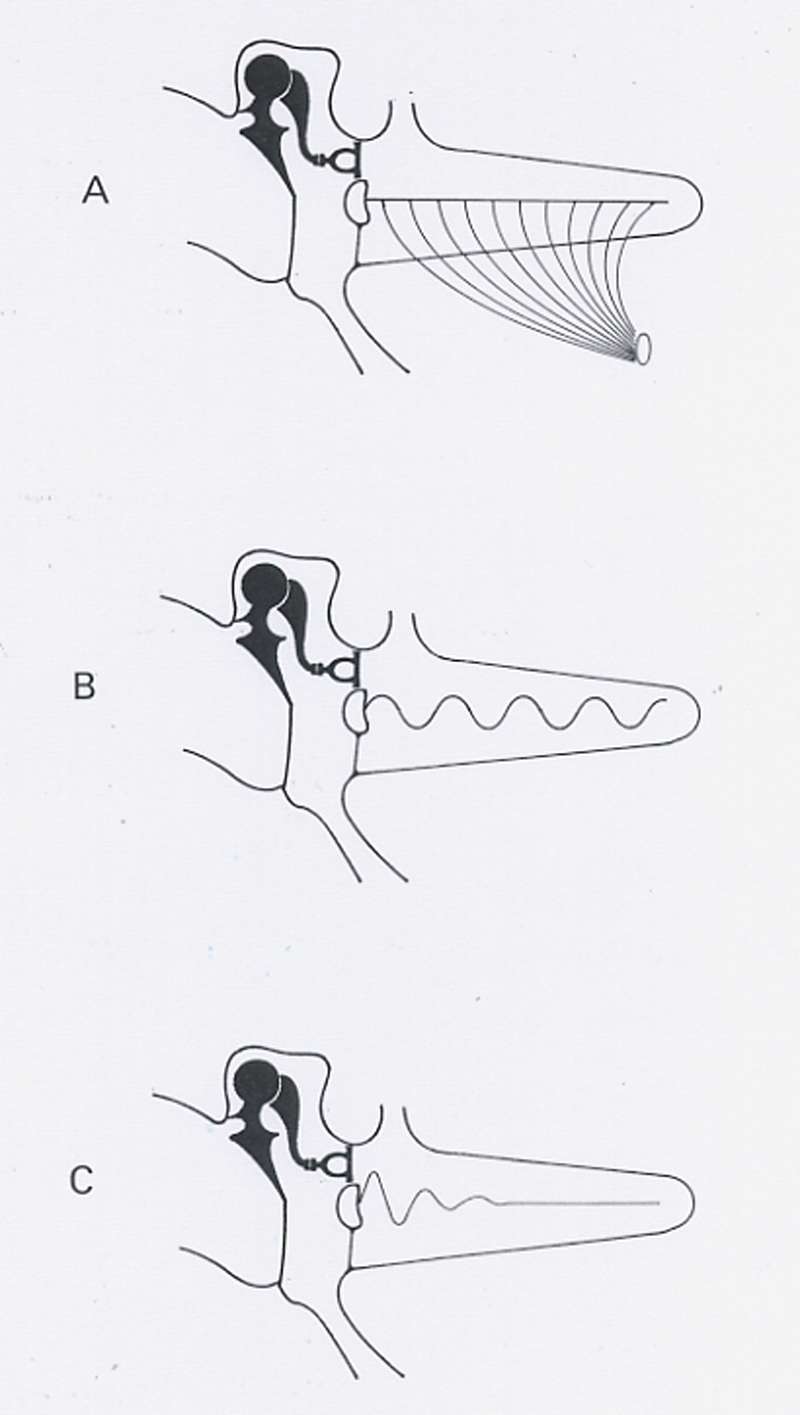

En mécanique cochléaire

- La difficulté de relier la tonotopie cochléaire au gradient de rigiditérigidité membranaire, ou encore l'inéluctable instabilité de la topographie fréquentielle en réponse aux modifications permanentes des paramètres physiquesphysiques de la membrane basilairebasilaire, comme cela se produit dans tout système biologique (Husson, 1970).

En électrophysiologie

- La difficulté d'attribuer au pattern nerveux spatial à la fois la discrimination de fréquencefréquence et d'intensité, le rôle prédominant de la forme du signal par rapport à son contenu fréquentiel tant dans la réponse de la fibre nerveusefibre nerveuse isolée que dans celle du nerfnerf ;

- l'impossibilité de réaliser directement, sans méthode soustractive, à partir des potentiels évoqués du tronc cérébraltronc cérébral, une audiométrie tonale objective, même à partir de clics filtrés.