au sommaire

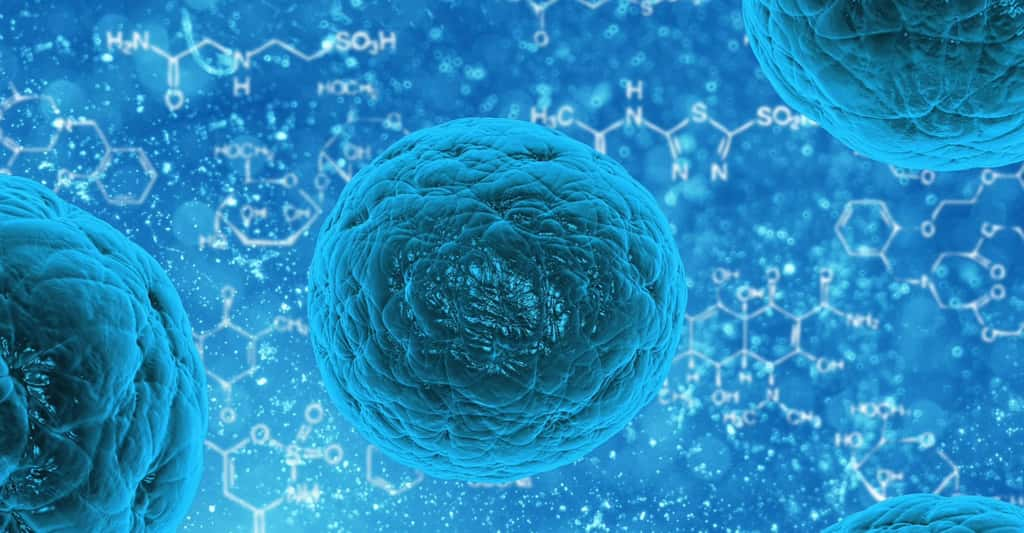

En raison de leur petite taille et de leur structure dépourvue de noyau et d'organitesorganites, les bactériesbactéries sont généralement considérées comme « simples ». On les oppose aux organismes pluricellulaires, dont l'être humain est le plus complexe, et on en déduit que l'évolution est orientée vers un accroissement de complexité. Que les bactéries soient plus petites que les métazoairesmétazoaires, c'est clair. Mais qu'elles soient « simples » paraît moins évident.

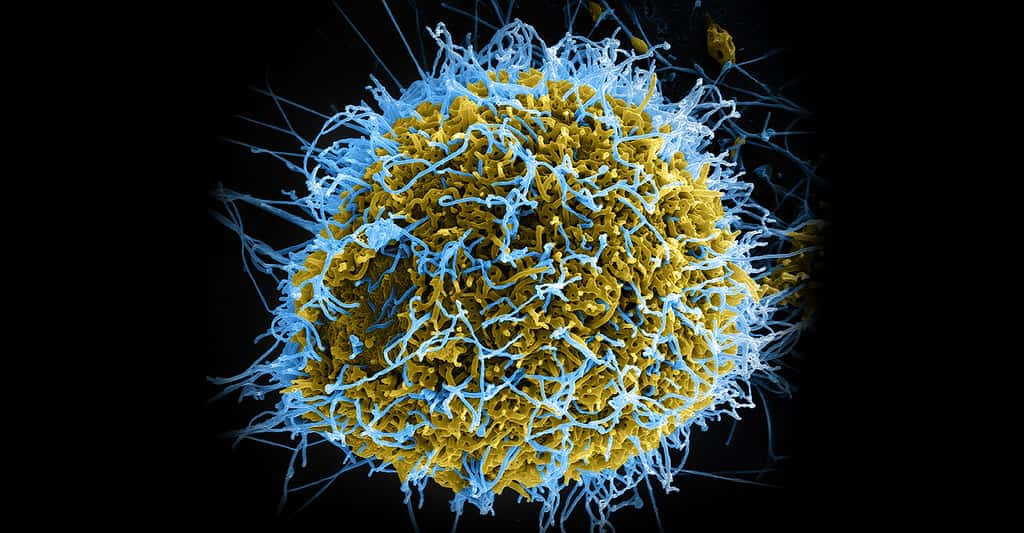

La bactérie, championne de la survie

En effet, ces organismes pseudo-unicellulaires dont la structure possède beaucoup moins de ramifications, et de sous-structures (mitochondriesmitochondries, noyau mais aussi cytosquelettecytosquelette, vésicules d'endocytoseendocytose, etc.), sont capables de vivre dans tous les milieux de notre Planète, sur et sous la terre, jusque dans l'interstice des roches profondes, en surface ou au fond des océans, dans les désertsdéserts et sur les glaces, en parasitesparasites ou en commensales de tous les autres êtres vivants au point que, sans elles, la plupart des organismes dits supérieurs ne pourraient pas vivre. Elles sont capables d'utiliser comme source d'énergie presque tout ce qui possède des liaisons chimiques riches en énergie et comme source de carbone presque tout ce qui contient des atomes de carbone. Pour y parvenir, elles disposent d'un fantastique pouvoir d'évolution, leur ayant permis de s'adapter à ces divers milieux, de cohabiter, coopérer avec les autres organismes vivants (ou les combattre) au fur et à mesure de l'évolution de ceux-ci, de biodégrader des molécules créées par la civilisation humaine, de résister aux antibiotiques...

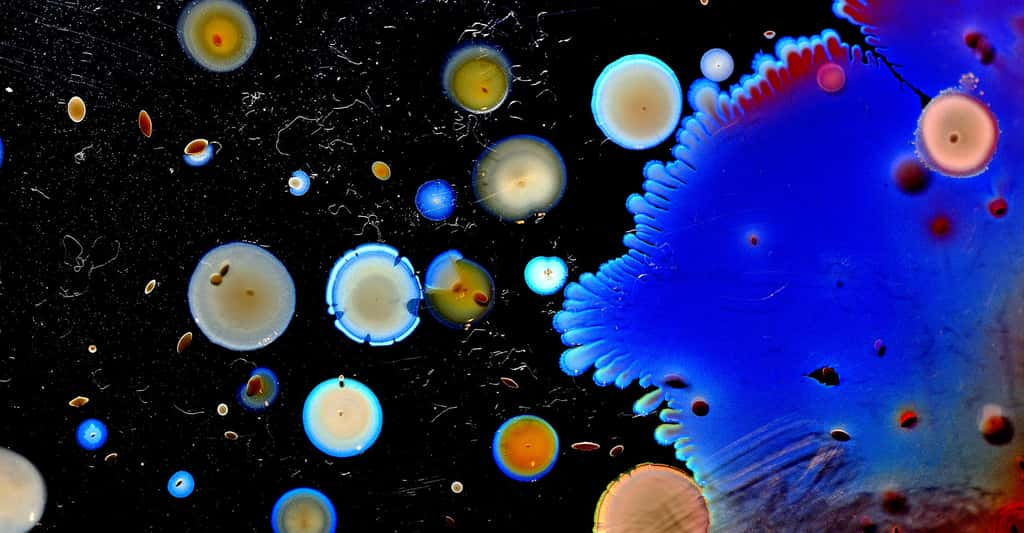

Une capacité de vivre dans des conditions très différentes

Certaines bactéries sont inféodées à un seul milieu. Souvent ce sont celles qui vivent dans des conditions extrêmes, de température par exemple, ou qui sont parasites ou symbiotes de certains organismes, comme ces vers qui vivent au fond des fosses océaniquesfosses océaniques, et dont l'énergie est fournie par la « respiration anaérobie » (au lieu de réduire de l'O2 en libérant de l'H2O, la respiration anaérobie réduit par exemple un nitrate NONO3- en nitrite NO2. Cela génère beaucoup moins d'énergie) de bactéries symbiotes.

Mais un grand nombre d'entre elles possèdent la capacité de vivre dans des conditions très différentes, comme la célèbre bactérie Escherichia coliEscherichia coli, hôte habituelle de nos intestins, et bactérie modèle ayant servi à la majorité des études scientifiques concernant le fonctionnement du génomegénome bactérien. En présence d'oxygèneoxygène qu'elle respire, elle est capable d'utiliser comme source de carbone et d'énergie des sucressucres très divers, (dont le lactoselactose, qui a fait sa célébrité), ou encore des acides aminésacides aminés... Mais elle peut aussi vivre en anaérobiose (en absence d'O2), soit en « respirant » du nitrate ou du fumaratefumarate, soit en fermentant divers sucres.

Tous ces métabolismesmétabolismes nécessitent des enzymes différents, même si le cœur du métabolisme reste constant. Comment de si petites cellules peuvent-elles fabriquer tant d'enzymesenzymes différents, et dont la plupart ne lui servent à rien dans chacun des milieux qu'elle est susceptible de coloniser ? Bien sûr, l'évolution a trouvé la solution. Chaque type de milieu « induit » la synthèse des enzymes qui lui sont nécessaires, et « réprime » la synthèse de celles qui ne lui servent plus.