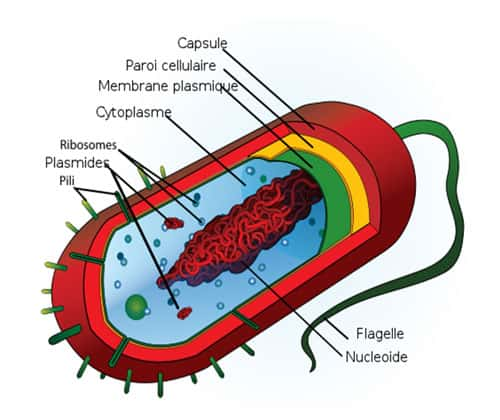

Une bactériebactérie, ça n'existe pas : un récent changement de point de vue. Comment peut-on écrire « une bactérie, ça n'existe pas », alors qu'il est si facile de regarder une bactérie au microscopemicroscope ! Il existe de très gros manuels consacrés à la description des bactéries, ces organismes minuscules et innombrables, dits « procaryotesprocaryotes » parce que, contrairement à nos cellules d'eucaryoteseucaryotes, elles n'ont pas de noyau, mais un ADNADN replié directement dans leur cytoplasmecytoplasme.

On connaît leurs formes, leur composition, leurs structures, leurs génomesgénomes, leurs fonctions, et même, depuis une vingtaine d'années, leur évolution.

Description d'une bactérie

Pour comprendre ce qui apparaît comme un paradoxe, voire une absurdité, un tout petit peu d'histoire sera utile.

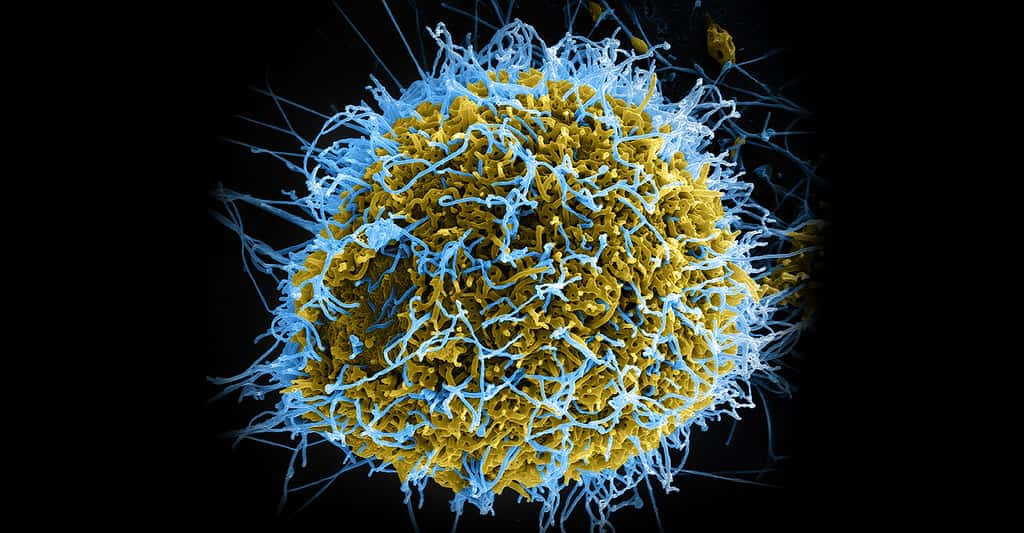

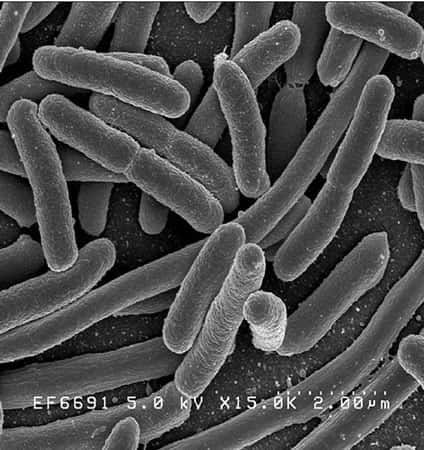

Bien qu'étant les premiers êtres vivants (apparus sur Terre il y a un peu plus de 3,5 milliards d'années), les bactéries ont été les derniers organismes à être connus, en raison de leur très petite taille : autour de 5 µm (5 millièmes de millimètre) de long sur 2 µm de large pour les plus connues, (10.000 fois plus petite qu'une cellule animale). Et bien sûr, ce qu'on a d'abord fait, c'est de les examiner, pour savoir à quoi elles ressemblent, puis comment elles sont constituées.

L'étude des bactéries à travers l'histoire

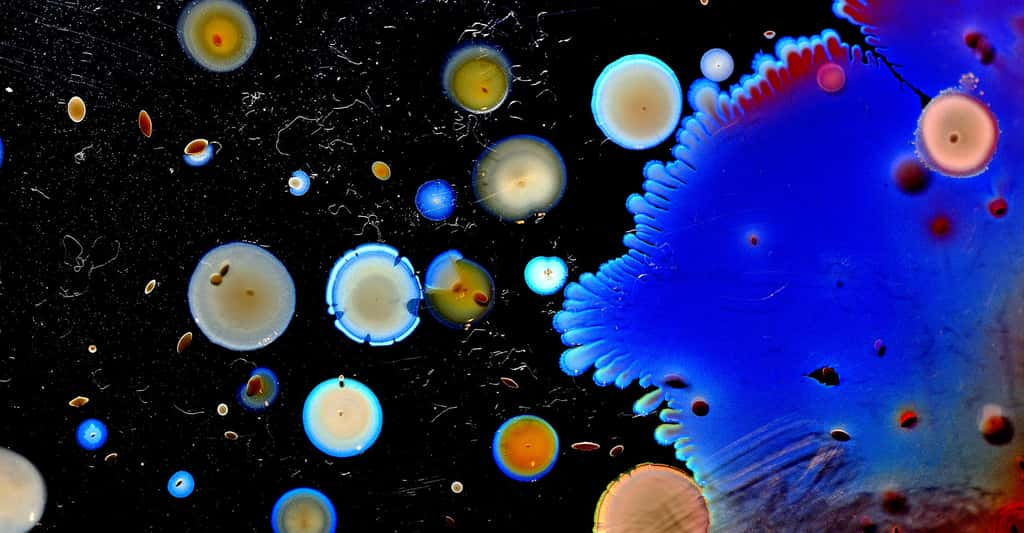

On a pu les étudier à partir du moment où l'on a su les cultiver en cultures pures, dans des conditions contrôlées, où toutes les bactéries présentes dans la culture provenaient des divisions successives d'une seule bactérie. C'est au milieu du XIXe siècle que Koch et Pasteur ont mis au point ces techniques qui ont fondé la microbiologie.

Dans les conditions habituelles de laboratoire, on obtient très rapidement des cultures contenant un milliard de bactéries par millilitre, et on arrive ainsi à en produire facilement des kilogrammes. Et, jusqu'il y a une dizaine d'années, on pensait que dans une telle culture pure, toutes les bactéries sont identiques, tout au moins pendant la phase dite exponentielle où elles se multiplient activement (elles se coupent en deux, par scissiparité). On pensait pouvoir ainsi étudier une population de plusieurs milliards de bactéries, comme si c'était une seule bactérie.

Ce faisant, on a d'abord appris à les reconnaître, puis on a compris comment elles sont faites, leur structure, leur composition. Puis on a découvert que nombre d'entre elles sont capables de vivre dans des conditions très différentes les unes des autres. À cause de leur petite taille, les bactéries ne fabriquent pas tout ce dont elles pourraient avoir besoin comme équipement enzymatiqueenzymatique dans toutes les conditions, mais s'adaptent au milieu, en fabriquant les molécules (protéinesprotéines essentiellement) dont elles ont besoin au fur et à mesure et en détruisant celles qui ne leur sont plus utiles.

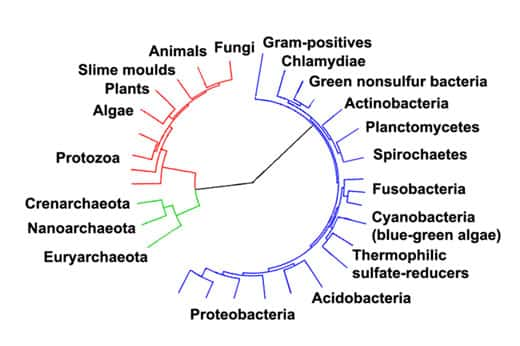

Cela se fait par des mécanismes de régulation au niveau du génome, tout à fait comparables à ceux qui existent chez les métazoairesmétazoaires pendant la différenciation en tissus différents. Et de fait, c'est en étudiant quelques bactéries « modèles » que l'on a pu commencer à comprendre les mécanismes de l'hérédité, et ce faisant, mettre au point les méthodes de génie génétiquegénie génétique et de biologie moléculairebiologie moléculaire qui ont transformé la génétique et même toute la biologie depuis le dernier quart du XXe siècle. C'est également grâce à ces connaissances qu'on a pu montrer que l'évolution des bactéries est inscrite dans leur génome, ce qui a permis d'étudier cette évolution (phylogenèsephylogenèse), en dépit du manque de fossilesfossiles.