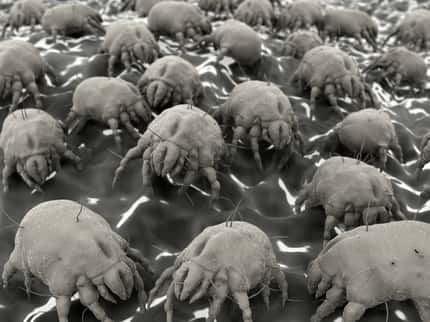

L'hypoxie est l'état d'un milieu naturel ou d'un organisme vivant qui n'a pas suffisamment d'oxygène. Par exemple, un milieu aquatique est en hypoxie quand la teneur en oxygène ne permet pas la survie des organismes qui s'y trouvent. Ce peut être le cas après un déséquilibre écologique qui conduit à ce qu'une population d'organismes, qui a crû très rapidement, consomme plus d'oxygène que le milieu peut en produire ou en récupérer. Les activités humaines peuvent participer à ce phénomène : les épandagesépandages d'engrais agricoles, les rejets d'eaux uséeseaux usées favorisent la présence de nitrates et de phosphatesphosphates dans des estuairesestuaires, des lacs, ce qui stimule la croissance de certains organismes, comme des alguesalgues, par eutrophisation. Lorsque ces organismes meurent, leur décomposition consomme de l'oxygène. L'hypoxie affecte les poissonspoissons qui ont besoin d'oxygène pour respirer.

En médecine, l'hypoxie peut être due à une anémie, des problèmes respiratoires ou cardiaques, un airair confiné, ou à l'altitude. Lorsqu'il n'y a plus du tout d'oxygène qui parvient aux tissus, on parle d'anoxie.

Adaptation de l’organisme à l’hypoxie d’altitude

En altitude, la pressionpression du dioxygène de l'air diminue ; l'organisme peut se trouver dans une situation d'hypoxie d’altitude. Pour s'adapter à ce manque d'oxygène, l'organisme ventile plus, la respiration se fait plus rapide. L'hypoxie d'altitude stimule le système adrénergiqueadrénergique, ce qui induit une tachycardie.

Une mauvaise adaptation à l'altitude conduit au mal des montagnes voire à un œdème pulmonaire de haute altitude, potentiellement mortel. L'œdème pulmonaire est lié à l'augmentation de la pression artériellepression artérielle pulmonaire. Pour éviter ces troubles, il faut prévoir une phase d'acclimatation lors d'une ascension et ne pas hésiter à redescendre en cas de symptômes. L'hypoxie d'altitude se traduit par des troubles visuels, de la fatigue, des difficultés de concentration, des maux de tête, des acouphènes, des troubles du comportement et de la coordination, voire une perte de connaissance.