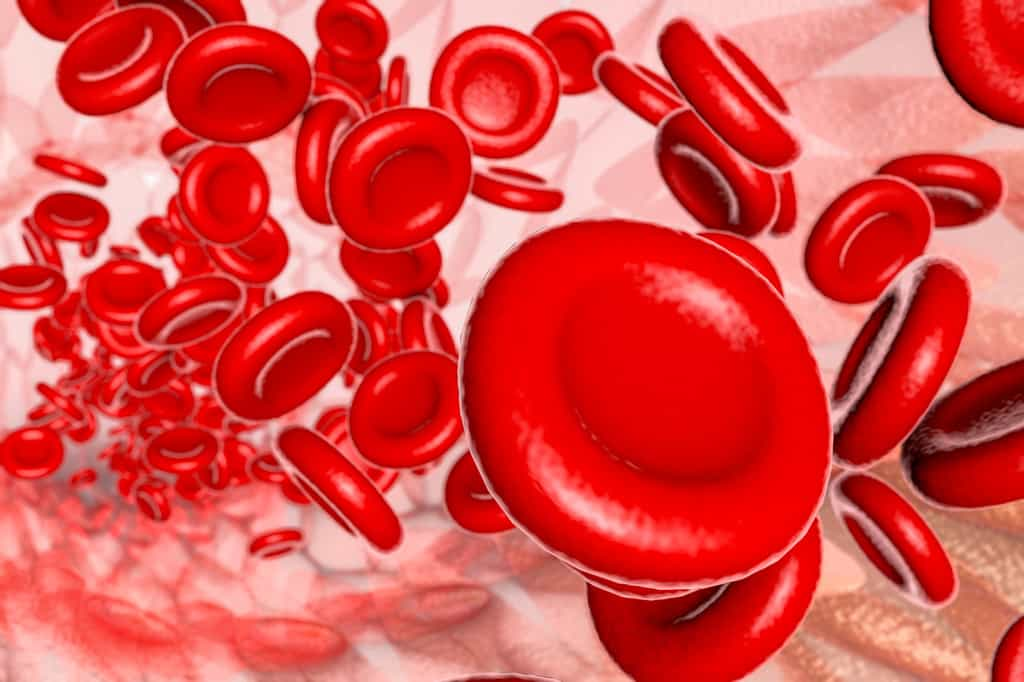

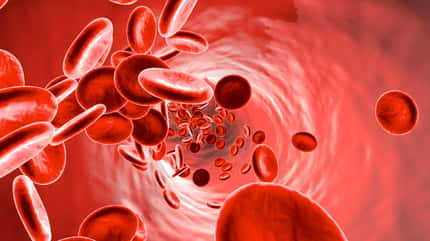

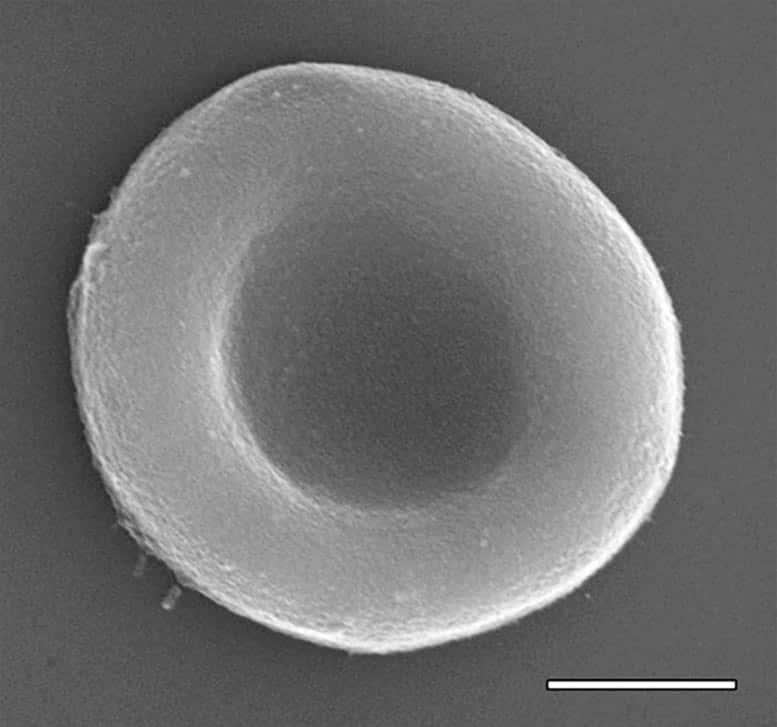

Les globules rouges transportent l'oxygène dans tout le corps par la circulation sanguine. Des chercheurs ont essayé d'en construire des artificiels qui pourraient aussi servir de transporteurs.

au sommaire

La création de globules rouges artificiels est une idée qui trotte depuis longtemps dans la tête de certains scientifiques. Un essai précédent avait permis d'obtenir des globules rouges factices à partir d'un hydrogelhydrogel qui avaient la taille, la forme et la flexibilité des érythrocytes naturels, mais qui n'étaient pas encore capables d'assurer les mêmes fonctions biologiques, comme le transport de l'oxygène.

Des chercheurs de l'université d'Albuquerque aux États-Unis ont publié dans la revue ACS Nano la recette pour créer des globules rouges synthétiques qui ont les capacités de leur alter ego biologique et même quelques autres supplémentaires.

Des transports d'oxygène mais pas seulement

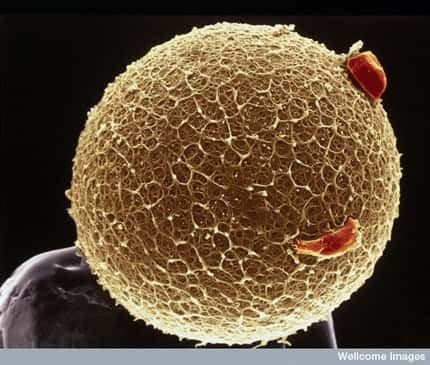

Pour créer les globules rouges artificiels, les chercheurs ont utilisé un procédé appelé la bioréplication cellulaire. Au laboratoire, des globules rouges issus de donneurs ont été recouverts d'une fine couche d'une solution de silicesilice. Les globules rouges natifs sont éliminés et il ne reste que les structures sphériques de silice qui reproduisent la forme et la surface des globules rouges naturels. Après plusieurs autres traitements, chaque sphère de silice est enveloppée dans une membrane plasmique issue artificiellement des hématies naturelles.

Finalement, les cellules synthétiques possèdent donc la même taille, forme, charge électrique, flexibilité et membrane que les érythrocytes sanguins. Une expérience faite dans un capillaire microfluidiquemicrofluidique indique aussi qu'ils peuvent se déformer et voyager dans les vaisseaux les plus étroits. Chez la souris, les cellules factices résistent plus de 48 heures dans l'organisme du rongeurrongeur, sans induire de toxicité.

Les scientifiques ont décidé d'aller un peu plus loin et ont imaginé leurs cellules artificielles comme des transporteurs. Ainsi, elles pourraient transporter de l'hémoglobine, sur laquelle l'oxygène se fixe, mais aussi des moléculesmolécules anticancer ou un biosenseur qui détecte des toxines.

Sang artificiel : une piste pour fabriquer des globules rouges

Article publié le 4 juin 2014 par Marie-Céline RayMarie-Céline Ray

Des chercheurs français ont montré que le glucoseglucose et la glutamineglutamine jouent un rôle dans la différenciation d'une cellule souchecellule souche sanguine en globule rouge. Une découverte qui pourrait faciliter la mise au point de sang artificiel.

La transfusiontransfusion est souvent nécessaire dans certaines situations médicales : anémieanémie, accidentsaccidents de la route, chimiothérapiechimiothérapie. À cause de la pénurie de sang en provenance de donneurs, la recherche s'active pour trouver des moyens de générer du sang artificiel, par exemple en stimulant la formation de globules rouges à partir de cellules souches. C'est dans ce contexte que des chercheurs de l'institut de GénétiqueGénétique Moléculaire de Montpellier présentent des résultats encourageants dans Cell Stem Cell : ils ont montré que deux molécules, le glucose et la glutamine, jouent un rôle dans la différenciation de cellules souches sanguines en globules rouges.

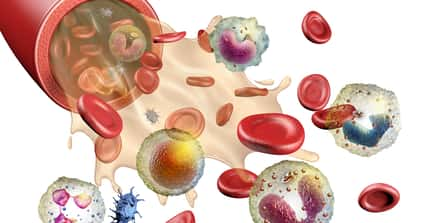

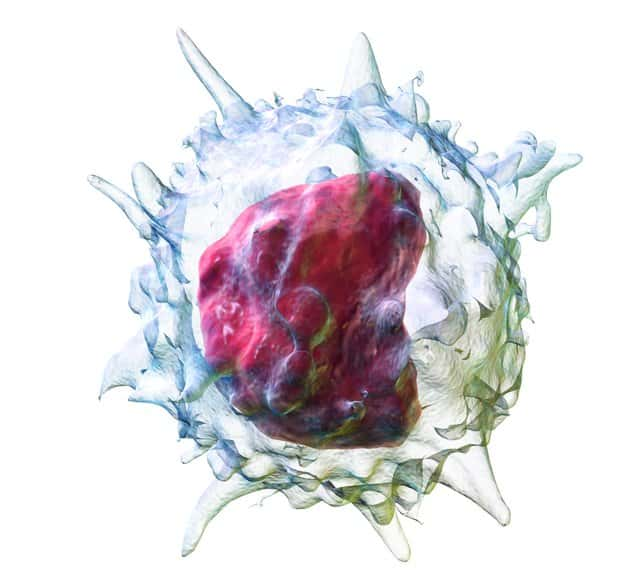

Les globules rouges, ou hématies, ont une duréedurée de vie de 120 jours ; ils sont donc continuellement renouvelés à partir de cellules souches sanguines, ou hématopoïétiques, qui sont aussi à l'origine des globules blancs (lymphocyteslymphocytes, monocytesmonocytes et granulocytesgranulocytes) et des plaquettesplaquettes. La différenciation des cellules souches est induite par des cytokinescytokines : l'EPO (érythropoïétineérythropoïétine) favorise la formation de globules rouges alors que le GM-CSF provoque la multiplication des monocytes/macrophagesmacrophages. Ces deux cytokines sont utilisées en médecine pour reconstituer le système hématopoïétique, pendant une chimiothérapie ou après une greffegreffe de moelle osseusemoelle osseuse.

Mais les cytokines ne seraient pas les seules à intervenir dans la destinée des cellules sanguines : ces cellules ont aussi besoin de métabolitesmétabolites pour produire des molécules comme les protéinesprotéines, à partir d'acides aminésacides aminés, ou l'ADNADN à partir de nucléotidesnucléotides. C'est pourquoi les chercheurs se sont intéressés au glucose et à l'acide aminé le plus abondant dans le sang, la glutamine, qui sert à la fabrication des nucléotides.

La glutamine et le glucose induisent la différenciation en globules rouges

Dans cet article, les chercheurs ont étudié la différenciation des cellules souches sanguines humaines et murines en globules rouges. Ces cellules fabriquent des quantités importantes d'un transporteur de la glutamine appelé ASCT2. En bloquant l'utilisation de la glutamine, les chercheurs ont montré que les cellules souches stimulées par l'EPO ne pouvaient pas se différencier en globules rouges : elles devenaient des cellules de type monocyte/macrophage. La différenciation en globule rouge nécessite donc de la glutamine qui servirait à la synthèse de nucléotides.

Par ailleurs, le glucose a plusieurs fonctions dans l'organisme : il peut servir à la production d'énergieénergie, sous forme d'ATPATP, mais aussi à la fabrication des nucléotides. Or, en empêchant la dégradation du glucose en ATP, on observe que les cellules souches sanguines se différencient en globules rouges. Des changements du métabolismemétabolisme du glucose stimulés par l'EPO favoriseraient donc la différenciation en globule rouge.

L'étude conduit donc à l'idée que les métabolismes du glucose et de la glutamine contrôlent tous les deux la différenciation des cellules souches hématopoïétiques en globules rouges. Par conséquent, l'utilisation de ce sucresucre et de cet acide aminé permettrait d'obtenir davantage de globules rouges à partir de cellules souches sanguines, et donc du sang artificiel. C'est ce à quoi pensent déjà les auteurs, Naomi Taylor et Sandrina Kinet : « il est passionnant de penser qu'on puisse un jour faire une différenciation à la demande des cellules du sang en influençant l'état métabolique de la cellule ».