Les troubles des conduites alimentaires et de l'alimentation (TCA) sont méconnus du grand public. Pourtant, selon de récentes études épidémiologiques, près de 20 % de la population mondiale souffrirait de TCA plus ou moins sévères. Dans le meilleur des scénarios, ces souffrances guérissent spontanément. Autrement, elles peuvent se transformer en véritable parcours du combattant, et dans les pires scénarios, conduire à la mort.

au sommaire

Nous parlons peu des troubles des conduites alimentaires et de l'alimentation (TCA). Pourtant, comme nous allons le voir au cours de cet article, ce sont des affections anciennes dont souffrent beaucoup d'individus dans le monde. Complexes et difficiles à appréhender, les classifications des différents troubles et les estimations de prévalence posent parfois certains problèmes. Pléthore de modèles théoriques existent afin de rendre compte de ces troubles. Ceci est inhérent à leur complexité. Comme nous le verrons, cela n'arrange pas les cliniciens qui font face aux patientes*. Des patientes souvent démunies, parfois dans le déni de leur souffrance, qui ont cruellement besoin de soins. Malgré ce calvaire, l'offre des soins est hétérogène sur le territoire français. La crise de la Covid-19 n'a fait que mettre en exergue et accentuer les difficultés d'un secteur qui avait déjà la tête sous l'eau. Pour la première journée mondiale des TCA aujourd'hui, le 2 juin 2021, nous allons aborder chacun de ces points avec des intervenants spécialisés et experts de la question.

* Nous avons choisi d'utiliser le féminin pour des raisons de représentativité, les femmes étant plus touchées que les hommes par les TCA, même si, comme nous le verrons, les hommes en souffrent aussi et sont parfois victimes de « l'invisibilisation » de leurs troubles.

Des troubles qui ne datent pas d’hier

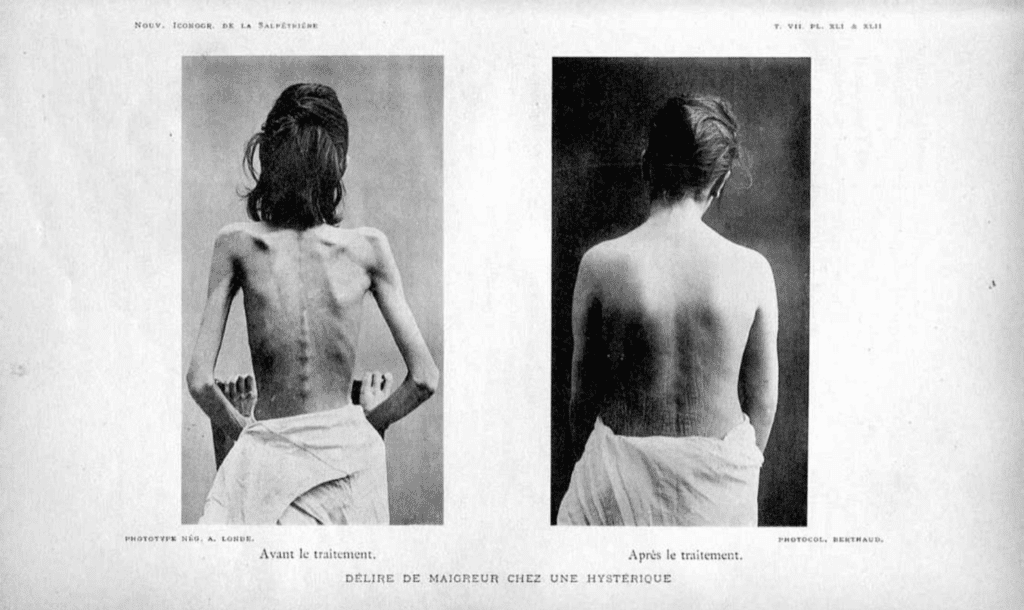

L'histoire de l’anorexie mentale commence, selon une date consensuelle, en 1873, avec deux publications médicales contenant le mot anorexie. Pourtant, il semble que l'anorexie mentale soit plus ancienne que cela. « Le diagnostic rétrospectif est toujours problématique en histoire étant donné que le sens que l'on donne à l'anorexie aujourd'hui n'est pas forcément le même que celui que l'on peut retrouver dans des textes historiques », explique Justine Gardier, étudiante travaillant sur l'histoire de l'anorexie mentale et titulaire d'un master en histoire. Selon elle, « 1873 » traduit plutôt le début de la pathologisation de quelque chose qui existe déjà. Son argument principal est la présence de description très précise de ce que l'on appelle aujourd'hui l'anorexie mentale avant 1873 : « D'autres médecins ont décrit l'anorexie avant 1873 sans forcément la nommer. Au cours du XIXe siècle, la sécularisation de l'État s'accélère, les médecins occupent un rôle de plus en plus important dans la société, surtout auprès des familles. De même, c'est à cette époque que débute une certaine effervescence intellectuelle pour l'anorexie mentale : plus de thèses de médecine sont réalisées sur le sujet, des recherches commencent à être entreprises et les médecins dialoguent entre eux concernant ces troubles à travers leurs travaux respectifs », détaille notre experte.

1873 semble plutôt marquer une délimitation entre une époque qui considère l'anorexie mentale comme fascinante et une autre qui la considère comme problématique et dangereuse. En effet, le corps maigre renvoie l'image d'une pureté religieuse, d'un exploit divin. « Les premières descriptions de privation de nourriture volontaire datent de la période médiévale avec les jeûnes religieux qui étaient une pratique presque exclusivement féminine. En histoire, il y a la période du XVIIe siècle qui est très connue où les "fasting girls" comme on les surnomme, font office de spectacle et engendrent la fascination », raconte Justine Gardier.

Justine Gardier, qui s'est inspirée de la lecture de la thèse de médecine de George Canguilhem, philosophe des sciences, Du normal et du pathologiquepathologique, voit clairement dans cette période la genèse d'une époque où les coutumes sociales rendent le corps maigre pathologique. Elle soutient donc la position, comme certains médecins de ce temps, d'une continuité entre l'anorexie religieuse appelée anorexia mirabilis et l'anorexie mentale. Bien que cette position ne fasse pas consensus parmi la communauté des historienshistoriens travaillant sur l'anorexie, elle nous semble cohérente et féconde intellectuellement. « Certains historiens pensent qu'il est anachronique de parler d'anorexie mentale lors de la période médiévale. Pourtant, ce qui change, ce sont les prétextes et les raisons qui poussent les individus à cesser de s'alimenter. De plus, il existe des similitudes entre les différentes formes d'anorexie dans l'histoire avec toujours ces références à la pureté et à la maltraitance du corps pour purifier l'organisme », argumente Justine Gardier avant de conclure sur l'utilité d'une position « continuiste » : « Considérer l'anorexie mentale sur un continuum à travers l'histoire permet de porter un regard critique sur les raisons diverses qui favorisent son émergenceémergence, comme l'influence des médias ou le culte de la minceur aujourd'hui ».

Ces arguments soutiennent que les TCA - en tout cas l'anorexie mentale - seraient des affections qui pourraient émerger dans différents contextes. Malheureusement, la plupart des traces historiques proviennent de l'Occident et peu de recherches historiques ont été entreprises chez d'autres populations. Cela suggère également que faire de la mondialisation et des normes de la minceur l'alpha et l'oméga des TCA - au moins de l'anorexie mentale - c'est probablement faire fausse route. Aussi, selon les sources historiques, les personnes souffrant le plus d'anorexie mentale sont des femmes issues de milieux bourgeois. Faut-il pour autant conclure que l'anorexie mentale ne touche que les populations aisées ? Pas du tout. Premièrement car il existe des descriptions de patientes provenant de milieux pauvres et deuxièmement car, à cette époque - mais cela reste en partie vrai aujourd'hui - les milieux socioéconomiques défavorisés ont un accès aux soins beaucoup plus restreint. Ces questions poussent à se demander qui, dans la population actuelle, souffre de TCA, ce qui appelle inexorablement à se demander ce que sont les TCA.

L'épreuve de la classification et de la quantification

Depuis le XXe siècle, nous avons progressé quant à la compréhension des maladies et des troubles psychiatriques. Pour autant, la classification reste un exercice particulièrement complexe. L'ouvrage de référence dans le domaine est le DSM pour Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [en français Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux]. Mais ce n'est pas parce qu'il fait référence qu'il ne pose pas de problème. « Le DSM est rédigé par un consortium d'experts nord-américain sur des bases strictement cliniques. Dès lors, certains critères sont parfois arbitraires dans les conditions minimum requises pour poser le diagnostic d'un trouble », rappelle Sébastien Guillaume, professeur des université et psychiatre, responsable de l'équipe des TCA au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Montpellier.

Malgré ces difficultés, les catégories sont indispensables. Pourtant, selon le psychiatre, il ne faut pas qu'elle contraigne strictement le diagnostic : « Il est important de prendre en compte les catégories pour savoir de quoi nous parlons et pour pouvoir se rattacher à des indices afin d'identifier un trouble et poser le diagnostic. Mais on sait, grâce à des études épidémiologiques, qu'il existe des TCA atténuésatténués. Dès lors, ce qu'il faut considérer comme important au-delà de ces catégorisations, c'est la question suivante : est-ce que les gens souffrent ? Au-delà des critères, c'est le fonctionnement du sujet et sa relation avec son environnement qui va déterminer la présence ou l'absence du trouble. Pour clarifier, je prends souvent un exemple. Imaginons que vous ayez la phobie des ascenseursascenseurs mais que vous vivez en pleine campagne. Peut-on considérer cette phobie comme un trouble ? À l'inverse, si vous vivez à Manhattan avec la même phobie, cela devra sans doute être considéré comme un trouble », explique Sébastien Guillaume.

Des considérations que l'épidémiologie récente des TCA semble confirmer. « Dans la revue de la littérature écrite au cours de ma thèse, j'ai constaté qu'il existait beaucoup d'études de prévalences sur les TCA, mais un manque crucial de standardisation à cause de l'hétérogénéité des classifications mais aussi des outils d'évaluation, observe Marie Galmiche chercheuse en nutrition au CHU de Rouen. Les chiffres de prévalence de cette revue restent donc des estimations plus ou moins précises. En effet, selon la classification utilisée, entre le respect strict des critères cliniques susmentionnées (DSM) et une vue plus large des TCA (catégories larges), on peut observer un accroissement de la prévalence passant de 7 % en moyenne à 20 % de gens souffrant de TCA », détaille cette chercheuse qui travaille actuellement sur l'étiopathogénie des TCA et sur le rôle de l'axe intestin-cerveau dans leur survenue et maintien. De plus, la prévalence des TCA a fortement augmenté depuis le début des années 2000 dans tous les pays où des données sont disponibles.

Comment dépasser ces problèmes ?

Plusieurs pistes sont possibles et certaines d'entre elles ont déjà été entreprises. « Depuis quelques éditions, le DSM évolue afin de diminuer la prévalence des TCA non spécifiées, qui sont un peu la catégorie fourre-tout lorsque l'on constate bien, lors d'une consultation, qu'une personne souffre de TCA, mais que les critères strictes d'un ou de plusieurs troubles ne sont pas respectés. L'évolution nosologique des TCA a permis une diminution de 40 % à approximativement 10 à 15 % de TCA que l'on classe comme des TCA non spécifiés. Par exemple, un grand progrès a été d'enlever l'aménorrhéeaménorrhée comme critère nécessaire au diagnostic de l'anorexie mentale. Désormais, ce n'est plus un critère central, ce qui permet de diagnostiquer des formes d'anorexie mentale manifestes chez des hommes ou des enfants », explique Sébastien Guillaume.

On peut aussi aller voir du côté de la biologie et de la physiologie. Des études sont d'ailleurs en cours pour cerner l'impact de certains biomarqueurs dans la survenue des troubles. « Dans le domaine de l'étiopathogénie des TCA, beaucoup de pistes sont à explorer et l'Inserm UMR 1073 travaille entre autres sur le microbiotemicrobiote intestinal de patients atteints de toutes les formes de TCA afin de le cartographier et d'essayer de trouver des corrélations avec les différents phénotypesphénotypes cliniques observés, explique Marie Galmiche. Malheureusement, actuellement les séries sont encore limitées et le design des études ne nous permet pas encore de passer complètement d'une corrélation observée à un mécanisme de causalité [ndlr : savoir si les modifications du microbiote ou de la concentration plasmatique de certaines protéinesprotéines cause en partie les TCA ou si elles ne sont qu'une conséquence des troubles et des modifications physiologiques qu'ils entraînent] ».

Sébastien Guillaume, enthousiasmé par l'engouement de la recherche, tempère néanmoins le propos : « On ne connaît pas encore assez bien la physiopathologie de ces maladies pour pouvoir les détecter à l'aide de marqueurs biologiques ou anatomiques mais cela sera certainement possible d'améliorer le diagnostic un jour, en se servant de certains indicateurs précis. Pour l'instant, ce sont les approches dimensionnelles qui fonctionnent le mieux pour repérer et traiter ces troubles mouvants. Prendre en compte l'histoire des patients est et sera toujours indispensable ».

Les facteurs de risques connus

Lors de sa thèse, Marie Galmiche a également mené une étude épidémiologique sur les facteurs de risque prédisposant aux TCA. La culture et la zone géographique ne semblent pas être un facteur de risque déterminant étant donné que les prévalences sont similaires dans le monde entier. Cela conforte l'interprétation historique des TCA comme des troubles se nourrissant d'une diversité de contextes. Mais un biais persiste. L'absence totale de publication scientifique sur le sujet pour une région entière du globe : l'Afrique. « Il n'existe, à ma connaissance, aucune publication concernant les TCA en Afrique », affirme Marie Galmiche.

La chercheuse développe : « Il serait intéressant d'obtenir des données afin de voir si la prévalence est similaire ou différente en comparaison avec les autres continents ». Toutefois, certains facteurs de risques ont été retrouvés dans les premières données d'une cohortecohorte de patients comme le sexe (les femmes semblent souffrir plus de TCA que les hommes), l'âge (la période de l'adolescenceadolescence semble être la plus propice au déclenchement des troubles), le stressstress (qu'il soit familial ou professionnel semble pouvoir déclencher mais aussi « chroniciser » les troubles) et le suivi d'un ou de plusieurs régimes alimentaires restrictifs.

Des modèles complexes et systémiques

En sciences médicales, comme dans les autres domaines scientifiques, la connaissance des causes est aussi primordiale que difficile à saisir. Ceci est encore plus vrai pour les TCA. Un ensemble de modèles tente d'expliquer à sa façon la prédispositionprédisposition, le déclenchement et la chronicisation de ces troubles. Souvent, ils se chevauchent mutuellement. Désormais, la plupart des modèles sont généralement intégratifs. Le temps de la cause unique est révolu. Les équipes de chercheurs fouillent du côté du système neuro-endocrinienendocrinien et du microbiote, de la régulation émotionnelle, de la perception de son corps, des influences sociales et des événements traumatisants. Tant d'approches qui permettent de dévoiler les aspects complexes, multifactoriel et intriqués des TCA. Comme nous l'affirme très justement Delphine Rommel, maître de conférencesmaître de conférences en psychologie clinique et en psychopathologie à l'Université de Nantes, spécialisée dans les TCA : « Les troubles des conduites alimentairestroubles des conduites alimentaires sont des affections complexes. Par conséquent, il va de soi que les mobilisations théoriques pour rendre compte de ces troubles, de même que leur prise en charge, seront complexes. »

Le paradigme neuro-endocrinien

Comme nous l'avons vu plus haut, le modèle de l'axe intestin-cerveaucerveau tente d'expliquer les TCA par la survenue de facteurs traumatisants en lien avec des modifications du microbiote et de certains peptidespeptides d'intérêts. D'autres modèles se concentrent davantage sur le cerveau. Florent Vincent, chercheur en neurosciences à Lille, spécialisé dans le contrôle de la prise alimentaire et médecin nutritionnistenutritionniste, explore les causes des TCA en matièrematière de régulation neuroendocrine. « Grâce à de nouvelles techniques d'imagerie cérébrale et de spectroscopie en résonancerésonance magnétique, on peut maintenant doser certains métabolitesmétabolites cérébraux. On a remarqué qu'il existait une différence significative au sein de l'hypothalamushypothalamus, petite zone du cerveau à l'origine du contrôle de la prise alimentaire, notamment chez les personnes anorexiques au niveau des concentrations en glutamateglutamate par rapport à un groupe contrôle sain et à un groupe contrôle apparié pour le statut pondéral », explique le chercheur.

Malheureusement, le problème de la causalité inverse ne nous quitte pas. Il est actuellement difficile de savoir si ces différences sont l'une des causes des troubles ou seulement une conséquence qui finit par l'entretenir. « Nous ne savons pas encore si ce déficit au niveau du glutamate cause en partie ou chronicise seulement ces troubles et il est difficile de mettre au point des designs d'études adéquats pour avoir une réponse précise à cette question. Mais ce que nous savons, c'est que des modifications neuro-endocrinesendocrines sont présentes et qu'elles entretiennent très certainement en partie les TCA », détaille Florent Vincent. Mais, au niveau clinique, tout se complique.

Un essai clinique pilote réalisé en 2016 pour agir sur les concentrations en glutamate avait donné des résultats encourageants pour poursuivre la recherche, mais très peu d'essais ont été réalisés depuis. Pour le chercheur, c'est avant tout parce que « le glutamate est un neurotransmetteurneurotransmetteur très présent dans le cerveau et pas uniquement dans l'hypothalamus. Tenter de le manipuler à travers la médication pharmacologique pourrait engendrer des répercussions inattendues sur l'état de santé des patientes ».

Mais, au-delà du strict domaine neurophysiologique, d'autres répercussions ont été observées au niveau neuro-anatomique et fonctionnel. À ce niveau, des essais cliniquesessais cliniques de neurostimulation cérébrale profonde chez des personnes dépressives ont déjà montré de nettes améliorations de symptômessymptômes. À partir de techniques similaires, on pourrait imaginer des opérations consistant à reconstruire des fibres nerveusesfibres nerveuses endommagées chez les patientes anorexiques. Bien que tout cela soit sans doute prometteur, Florent Vincent reconnaît les limites d'une telle approche : « Les TCA sont des affections aux étiologies multiples. Le paradigme neuro-endocrinien pourra apporter sa pierre à l'édifice, mais elle ne sera sans doute jamais nécessaire et suffisante pour traiter ces troubles ».

Le paradigme de la régulation émotionnelle

Ce paradigme interprète les TCA comme des stratégies pour faire face -- on parle de stratégies de coping -- à des stimuli stressants. Dès lors, au sein des différents modèles de ce paradigme, le refus de s'alimenter, les crises boulimiques ou l'hyperphagie sont autant de symptômes qui manifestent une tentative de réguler ses émotions par la prise alimentaire. Valentin Flaudias, docteur en neurosciences, psychologue et coordinateur du centre TCA de Clermont-Ferrand, et Delphine Rommel travaillent tous les deux au sein de ce paradigme avec des approches différentes. « À la base, c'est un modèle qui nous vient du domaine de l'addictionaddiction. Appliqué aux TCA, ce paradigme fait intervenir le besoin de contrôle (par exemple la rigiditérigidité cognitive), la perception du corps et le système émotionnel. On sait par exemple que les sensations corporelles jouent un rôle majeur dans la gestion des émotions et qu'elles "court-circuitent" notre système de contrôle [une affirmation supportée par des données neurobiologiques, ndlr] au moment où nous devons gérer nos émotions. S'ajoute à cela l'image de minceur véhiculée par la société qui entretient le cercle vicieux », développe Valentin Flaudias.

Au sein de ce paradigme, il y a également la problématique de la relation à l'autre, récurrente dans tous les TCA. Comme le précise justement Delphine Rommel, « un individu souffrant de TCA n'est pas seulement quelqu'un qui mange ou qui ne mange pas. Il est constamment en lien avec d'autres individus. Il faut donc replacer les symptômes dans leur contexte afin d'identifier des leviers qui peuvent aider à améliorer les relations entre le patient et les individus qui composent son environnement ». Valentin Flaudias ajoute que « dans l'anorexie mentale, il y a une problématique de la relation à l'autre. L'idéal de minceur suggère que, pour être accepté, il faut être mince. Dès lors, cela peut souvent être interprété comme une étape nécessaire et suffisante vers la réussite. De plus, lorsqu'on est mal dans sa peau, cet idéal prend encore plus de poids dans votre vie ».

Lorsqu'elle présente les TCA à ses étudiants, Delphine Rommel évoque toujours les modèles biopsychosociaux. « Je pense très clairement que c'est la rencontre des modèles qui permet une lecture intégrative des TCA avec l'influence de facteurs prédisposantfacteurs prédisposant, précipitant et chronicisant », affirme la chercheuse. Ces recherches l'ont emmenée vers l'étude de l'alexithymie (la difficulté à identifier et à exprimer des émotions), la conscience intéroceptive (la capacité à évaluer ses sensations physiologiques, telles que la faim) et des dérèglements cognitifs au sein des TCA. « Dans mes recherches, l'idée est d'aller investiguer la variabilité de la fréquence cardiaquevariabilité de la fréquence cardiaque chez différents groupes de patients après les avoir exposés à différents types de stimuli. La méthodologie utilisée est non invasive, ce qui facilite la mise en place du protocoleprotocole et nous permet d'obtenir des indices plus implicites sur la régulation des émotions que les déclarations des patientes, parfois biaisées par leur faible estime d'elles-mêmes et une dysmorphophobiedysmorphophobie. Avec ces marqueurs, on constate effectivement dans de petits échantillons que les personnes qui souffrent de TCA ont une plus grande difficulté à gérer leurs émotions que les autres », explique Delphine Rommel. Malheureusement, le même problème resurgit : la causalité inverse. Les altérations du rythme cardiaque sont-elles seulement engendrées par les TCA, sont-elles des causes y prédisposant ou sont-elles un facteur chronisicant ?

“Ce n'est pas inné de communiquer ses émotions. Cela s'apprend en multipliant les interactions, notamment avec ses proches”

Une autre sphère intéressante du paradigme de la régulation émotionnelle est le lien avec le développement et les figures d'attachements. Pour soutenir l'intérêt de ce champ d'études, Delphine Rommel nous rappelle que « ce n'est pas inné de communiquer ses émotions. Cela s'apprend en multipliant les interactions, notamment avec ses proches. Dès lors, travailler sur les conflits familiaux et sur l'expression des émotions est nécessaire ». Mais pour pouvoir prendre en charge les patientes dans un contexte clinique, il faut qu'elles se présentent en consultation ou bien qu'un professionnel de santé de première ligne, typiquement le médecin généraliste, fasse du repérage et indique les patientes à des experts de la prise en charge des TCA.

Le problème du repérage

Lorsqu'une patiente fait l'objet d'une prise en charge, des drames peuvent toujours survenir. Mais ce qui est plus grave, c'est lorsque des médecins passent à côté des troubles. En effet, on sait que plus les TCA sont pris en charge de façon précoce, plus le risque de mortalité est diminué, de même que le risque de chronicisation et la duréedurée de la thérapiethérapie. Par conséquent, repérer les TCA en amont est un défi majeur de santé publique. Pour parler de cette problématique, nous avons interrogé Jean Sébastien Cadwallader, médecin généraliste et maître de conférence à l'Université Paris Sorbonne, qui a réalisé sa thèse sur le sujet. Tout d'abord, il nous fallait comprendre comment les médecins se sentaient face aux patientes atteintes de TCA. Ce à quoi Jean Sébastien Cadwallader répond que « globalement, chez les médecins généralistes, c'est le sentiment d'impuissance plus que de méconnaissance qui prédomine et cela n'est pas propre aux TCA mais à toutes pathologiespathologies chroniques où les gens qui viennent consulter portent un lourd fardeau. Ils se sentent complètement démunis ». En effet, les médecins sont les héritiers de modèles biomédicaux extrêmement précis et très souvent, le domaine du biopsychosocial ne rentre pas dans leur champ de compétence.

« Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une méconnaissance accrue ou un désintérêt des médecins pour les TCA. En réalité, lors de ma thèse, j'ai pu constater que la plupart ont simplement peur d'un résultat positif en faisant passer les tests de dépistagesdépistages des TCA car ils se sentent seuls et isolés, sans réseaux de soins pour les soutenir », raconte Jean Sébastien Cadwallader. Au déni si fréquent des patientes s'ajoute alors le déni des médecins. Et il n'est pas l'apanage des TCA comme le souligne une fois de plus Jean Sébastien Cadwallader : « Pour les violences conjugales, le cancercancer et d'autres pathologies où la personne porteporte un lourd fardeau, la crainte de ce fardeau et le manque de réseau poussent le médecin à passer, consciemment ou non, à côté d'une situation pathologique grave ».

Néanmoins, il faut nuancer. Si les médecins généralistes ne manquent pas d'informations quant à l'anorexie mentale de part sa description nosologique très ancienne -- 1873 contrairement à 1979 pour la boulimie -- et son exposition médiatique, ils manquent souvent d'informations pour des TCA plus récents tels que la boulimie. « La boulimie est une maladie sous-dépistée et bien plus fréquente que l'anorexie mentale en médecine générale. Les conséquences somatiquessomatiques sont généralement moins sévères et cela peut vite passer inaperçu si on ne prête pas suffisamment attention aux symptômes psychosomatiquespsychosomatiques », prévient Jean Sébastien Cadwallader.

Comme nous le disions, le but du repérage en médecine générale est avant tout d'améliorer le pronosticpronostic des patientes. Mais, comme nous l'explique Jean Sébastien Cadwallader, il y a un problème : « On manque de données pour savoir qui sont les personnes qui souffrent de TCA et qui consultent. Il se pourrait bien que ce ne soit pas la même population que celle qu'on retrouve en hospitalisation. Dès lors, il n'est pas évident que le repérage améliore le pronostic des personnes hospitalisées ».

La prise en charge médicale : et la clinique dans tout ça ?

À l'instar des modèles théoriques, la prise en charge clinique est éminemment pluridisciplinaire et fait intervenir un ensemble de corps de métier médicaux, paramédicaux et sociaux. Pour en savoir plus, nous avons interrogé plusieurs personnes intervenant dans la prise en charge des personnes qui souffrent de TCA.

Bruno Rocher est psychiatre au CHU de Nantes, spécialiste des TCA. Il nous explique comment se déroule l'amont d'une prise en charge TCA : « En premier lieu, on réalise une consultation d'orientation pour déterminer le niveau de gravitégravité ou nous demandons un courrier de demande rédigée par la patiente et un courrier émanant du médecin généraliste. Ces derniers sont lus par un médecin coordinateur qui, selon les informations mentionnées dans les lettres concernant l'état de santé du patient, le dirige vers trois solutions : des consultations régulières, des séjours en ambulatoireambulatoire en hôpital de jour ou une hospitalisation d'urgence ». Après cette partie administrative, vient l'heure de la première consultation.

Bruno Rocher nous explique que, lors de cette dernière, il est très important de faire un état des lieux du pourquoi la patiente est là, sans évoquer un quelconque engagement au changement. « En général, les patientes qui souffrent de TCA ont peur du changement. Elles n'ont pas l'impression d'avoir besoin de soins et sont souvent poussées par un médecin ou des personnes de leur entourage. À la fin de cette consultation bilan, on peut proposer quatre solutions à la patiente. Solution numéro 1 : on ne fait rien car la patiente n'est pas prête et son état n'est pas encore inquiétant. Solution numéro 2 : on propose une consultation spécialisée où l'on donne un avis éclairé sur la prise en charge gérée par un tiers, par exemple le médecin. Solution numéro 3 : on propose des séjours en hôpital de jour. Solution numéro 4 : on propose une hospitalisation spécialisée. On doit pouvoir proposer une organisation de soin équilibrée entre gravité du trouble, capacité d'engagement et possibilité du dispositif », détaille le spécialiste.

“En général, les patientes qui souffrent de TCA ont peur du changement”

Lorsque la stratégie de prise en charge a été discutée avec la patiente et que celle-ci est d'accord, elle fait intervenir énormément de spécialistes différents comme nous l'évoquions plus haut. « Dans les centres de soin spécialisés en TCA, nous avons généralement un médecin coordinateur, un psychiatre, un psychologue, un diététiciendiététicien et un médecin nutritionniste. D'autres spécialités moins mobilisées pourraient être intéressantes pour l'approche psycho-corporel comme le kinésithérapeutekinésithérapeute, l'ergothérapeuteergothérapeute, le psychomotricien, l'orthophonisteorthophoniste, le coach sportif en activité physiquephysique adaptée, etc. », énumère Bruno Rocher. Il précise que « les traitements pharmacologiques ne sont jamais une solution en première intention. Il faut d'abord consolider un lien de confiance et cela prend du temps. La médication intervient après, souvent pour diminuer l'impact de comorbiditécomorbidité associées comme la dépression ou l'anxiété ».

L'enfer des troubles des conduites alimentaires

Tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent élude un aspect fondamental des TCA : le vécu de celles et ceux qui en souffrent. Pour mieux comprendre ce que vivent les personnes touchées par ces troubles, nous avons interrogé Barbara* et Michaël. Tous deux souffrent de TCA depuis longtemps.

* Pour préserver son anonymat, le prénom de Barbara a été modifié

Le témoignage de Barbara

Barbara souffre de TCA depuis 2008. Elle n'avait alors que 14 ans. Comme elle nous le raconte, « cela a commencé par de l'anorexie restrictive pour perdre du poids étant donné que j'étais en situation de surpoidssurpoids ». Cela fait tout de suite écho à l'influence de l'injonction à la minceur et au facteur de risque concernant les régimes alimentaires. L'évolution des troubles de Barbara n'est pas linéaire. En première, au lycée, elle allait un peu mieux mais était toujours focalisée sur un contrôle extrême de son alimentation afin que celle-ci soit la plus saine possible. On pourrait peut-être qualifier à rebours cette période d'orthorexieorthorexie, même si ce trouble n'est pas reconnu comme une entité nosologique distincte. Puis, entre la terminale et le début de ses études supérieures à l'Internat, elle nous raconte qu'elle s'est « relâchée » : « J'ai arrêté de contrôler mon alimentation et j'ai repris du poids. C'est cet événement qui m'a fait basculer à nouveau dans des mécanismes de restrictions. C'est aussi à cette période que mes crises de boulimie ont commencé. En fait, je ne voulais pas subir le regard de ma mère face à mon nouveau refus de m'alimenter. Par conséquent, je ne mangeais rien pendant la semaine à l'internat et le week-end, chez ma mère, je mangeais normalement et me faisait vomir ».

Lorsqu'on ne souffre pas de TCA, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il se passe dans la tête des personnes qui en souffrent. Nous avons demandé à Barbara de nous expliquer ce qu'il se passait en elle lorsqu'elle refusait de s'alimenter ou bien qu'elle faisait une crise de boulimie. Barbara a totalement conscience que ses comportements de restrictions alimentaires sont « irrationnels ». Elle nous décrit une « peur panique de la nourriture et de la prise de poids qu'elle peut entraîner ». « J'ai une thérapie médicamenteuse. Lorsque je prends mes médicaments, je me lavelave les mains pour enlever tous résidus éventuels de nourriture et je place les médicaments sur un support dépourvu de toutes traces d'aliments. Je ne veux avoir aucun contact avec la nourriture. J'ai l'impression qu'elle est nocive pour moi ».

“Le seul moyen de me soulager, c'est de manger pendant 1 h 30 en continu, jusqu'à avoir des douleurs digestives et à ne plus pouvoir ouvrir la bouche sans vomir. Dans l'instant qui suit, je vomis pendant une vingtaine de minutes”

Puis, vient la crise de boulimie. À ce moment précis, Barbara utilise le mot de « basculement » comme si quelque chose se passait dans son organisme. Elle raconte : « Mon esprit est envahi par des pensées en rapport avec la nourriture. Je n'arrive plus à me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Le seul moyen de me soulager, c'est de manger pendant 1 h 30 en continu, jusqu'à avoir des douleursdouleurs digestives et à ne plus pouvoir ouvrir la bouche sans vomir. Dans l'instant qui suit, je vomis pendant une vingtaine de minutes. Au début, ça sort tout seul. Puis, vers la fin, j'emploie d'autres moyens pour éliminer le plus de nourriture possible. C'est un moment très humiliant pour soi-même et très culpabilisant quand je repense à tout ce que j'ai ingurgité. C'est aussi très fatiguant. Je n'ai qu'une seule envie à la fin de mes crises : m'allonger sur le sol car je n'ai plus d'énergieénergie. Après la crise, je vais me rincer la bouche, je nettoie les toilettes, je fais la vaisselle, comme pour cacher toutes les traces de ma crise. C'est un vrai rituel. Ce sont mes crises qui rythment mes journées. En ce moment, je fais trois à quatre crises par jour ».

Barbara, contrairement à la majorité des patientes, est à l'origine de son suivi médical. « Je n'en pouvais plus. Lorsque je suis arrivée dans une nouvelle ville en 2018, j'ai fait une dépression et j'ai perdu du poids jusqu'à atteindre 32 kilos. C'était si difficile physiquement que j'ai entrepris les démarches pour appeler à l'aide. J'ai entamé ma première hospitalisation en Juin 2018 ». Nous évoquons donc la prise en charge avec Barbara. Elle nous raconte la chance inouïe qu'elle a d'avoir un médecin généraliste compréhensif, qui prend beaucoup de temps pour elle et ne la juge pas. À l'hôpital, elle décrit un professionnalisme mitigé selon les services : « En service TCA, généralement, tout se passe bien. Parfois, il y a beaucoup de suspicion, on a l'impression d'être fliquée 24 h/24, d'être une enfant incapable de comprendre. La relation avec les soignants est parfois très verticale au lieu d'être dans une constructionconstruction mutuelle du soin. Mais, au moins, il n'y a pas de jugement. En service plus généraliste, la réalité que j'ai pu vivre est tout autre. J'ai déjà subi des surnoms en réanimation tels que "l'anorexique" ou aussi des situations où des médecins m'ont fait la morale comme si j'avais fait exprès d'être ici ». Lors d'une consultation récente avec un nouveau psychologue, Barbara décrit le désarroi de ce dernier et des pressionspressions psychologiques. « Face à mon état de santé, mon nouveau psychologue ne savait pas quoi faire de moi. Le responsable du service a alors voulu m'hospitaliser sous contraintes. J'ai refusé. Par la suite, j'ai eu droit à des arguments rhétoriques et des menaces psychologiques pour me faire adhérer à l'hospitalisation. Je suis rentrée chez moi angoissée et tétanisée ».

Barbara n'est pas simplement une patiente. C'est aussi une personne qui a une vie professionnelle et privée. Forcément, les TCA impactent lourdement ces aspects : « J'ai toujours réussi à mener ma scolarité et mon travail de front. Lors de mon master, j'avais un boulot de 25 heures par semaine, avec des crises quotidiennes, mais j'ai quand même réussi. C'est du côté des relations sociales que tout se complique. J'évite toutes les situations impliquant la consommation de nourriture. Je refuse des activités parce que j'ai prévu une crise à une heure précise afin qu'elle ait moins d'impact sur ma journée. J'évite tout ce qui peut générer du stress ou de l'angoisse. Je ne dors pas chez les gens et je n'invite pas de gens chez moi », avoue Barbara.

Elle nous parle aussi de ses amis, compréhensifs et bienveillants, qui acceptent qu'elle fasse des crises chez eux : « Certains de mes amis sont très compréhensifs, mais une crise c'est quelque chose d'intime où je suis face à moi même et à mes émotions ». Barbara ne sait pas si elle pourra guérir un jour. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle pourra aller mieux. « J'ai déjà connu des moments où j'allais mieux, où je faisais moins de crise, où je m'alimentais mieux. Je suis bien suivie et je teste des choses en les discutant avec mon équipe médical comme réduire l'heure de la première crise ou prendre un repas normal avant d'en faire une. Actuellement, je suis dans une dynamique où je veux aller mieux. J'ai décroché un emploi pour la rentrée 2021 et j'aimerais vraiment laisser les réflexes de pensée liés aux TCA derrière moi. Si j'ai réussi à tenir aussi longtemps, c'est parce que je sais qu'un jour, j'irai mieux », confie Barbara.

Le témoignage de Michaël

Michaël souffre de TCA depuis l'âge de 15 ans. Dans ses souvenirs, un élément choc a été le déclencheur des troubles : « Ma mère a été victime d'un accidentaccident lorsque j'avais 15 ans qui l'a laissée alitée pendant une longue période. Elle a également subi de lourdes opérations de la colonne vertébralecolonne vertébrale. C'est à ce moment-là que mon rapport à l'alimentation et au corps a commencé à changer », raconte Michaël.

Depuis, il souffre de plusieurs troubles en alternances : anorexie, hyperphagie, boulimie non vomitive, boulimie vomitiveboulimie vomitive et orthorexie. Selon la phase dans laquelle il se trouve, Michaël décrit des sentiments totalement différents : « Dans les périodes d'anorexie, c'est la fierté et le sentiment de toute puissance qui s'emparent de moi. Je contrôle mes sensations, mon corps et mes besoins. J'ai l'impression d'être au-dessus des lois de la nature. Dans ces moments, on n'est absolument pas conscient du mal que l'on inflige à son corps et à ses proches », déplore Michaël.

Il continue en nous parlant des autres phases de ces troubles : « Chez moi, les crises de boulimie surviennent soudainement, sans que je puisse les anticiper. Pendant cette dernière, on ressent de la souffrance car on perd ce contrôle que l'on pensait avoir sur soi. Je me mets alors à faire des allers-retours à la cuisine en me disant à chaque fois que c'est la dernière bouchée. Plus je lutte contre l'appel de la nourriture, plus cela devient prégnant et je me retrouve à enchaîner les allers et venues pendant des heures. Finalement, je me retrouve à ingurgiter l'équivalent énergétique que l'on consomme normalement en plusieurs jours, voire semaines. La crise se termine pour des raisons physiologiques : l'estomacestomac est endolori et il est impossible d'avaler quoi que ce soit d'autre. À la douleur s'ajoutent honte et culpabilité puis, prévision de stratégies en vue d'éliminer ce qu'on vient de manger ». Pour ce faire, Michaël va généralement marcher pendant des heures, sans prendre aucun plaisir, en contrôlant le nombre de pas effectués.

Lorsqu'il nous parle de l'évolution de ces troubles, année après année, on constate que les phases de troubles sont généralement rythmées par des événements stressants, ce qui fait écho aux enquêtes épidémiologiques réalisées sur la question. Et c'est le début du confinement qui a fait prendre conscience à Mickaël qu'il avait besoin d'aide. « J'ai entamé une prise en charge en février 2021 à la suite d'une crise vraiment très intense, après plusieurs jours de crises suivies de vomissements. Je n'en pouvais plus, j'étais au bord du gouffregouffre, je ne savais plus quoi faire, j'étais clairement engagé dans un processus suicidaire. Je me suis rendu un soir après cette grosse crise aux urgences psychiatriques pour solliciter de l'aide. Depuis lors, je suis suivi au centre médico-psychologique de mon arrondissement, et j'ai eu une hospitalisation d'évaluation à la clinique des maladies mentales et de l'encéphaleencéphale dans un service spécialisé dans les TCA. J'attends pour l'heure le compte-rendu de ces évaluations et une date pour une hospitalisation de sevragesevrage boulimique à la rentrée de septembre », raconte Michaël.

“Cela fait un bien fou de retrouver un semblant de vie normale (…) Et voir du monde fait clairement office d'antidépresseur dans mon cas, s'émerveille Michaël”

Aujourd'hui, Michaël souhaite aller mieux. Il a pris conscience des souffrances qu'il infligeait à son corps. Il accepte ses crises lorsqu'elles surviennent sans les compenser. Il se sociabilise à nouveau, progressivement et retrouve les plaisirs de la vie. « Cela fait un bien fou de retrouver un semblant de vie normale. Les TCA sont souvent associés à des troubles dépressifs et les deux s'entretiennent et voir du monde fait clairement office d'antidépresseurantidépresseur dans mon cas », s'émerveille Michaël. Pour se reconstruire et dans la lignée de son combat contre la stigmatisation autour de la santé mentale, Michaël a récemment créer un podcast : Les Maux Bleus. À travers les émissionsémissions qu'il propose et ce témoignage, il souhaite faire passer un message : « Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, mais le lire et se faire une idée ensuite, car l'histoire est souvent beaucoup plus intéressante que la première de couverture. Arrêtons de se focaliser sur la corpulence des personnes, arrêtons les injonctions à la maigreur, arrêtons avec la promotion de régimes alimentaires restrictifs dangereux et contre-productifs. Ces troubles sont relativement fréquents, et ils le sont de plus en plus. Pourtant la prise en charge ne suit pas, les professionnels ne sont pas formés et les services spécialisés sont débordés ; et quand certains professionnels, comme les psychologues ou les diététiciens, y sont formés, ils ne sont pas pris en charge par l'Assurance maladie. Il y a de véritables freins à la prise en charge alors qu'elle existe et peut être efficace ».

Pandémie : la vague TCA

Si le manque de moyens et d'offres de soins se font sentir en permanence pour les structures de soins spécialisées en TCA, la pandémiepandémie de Covid-19 n'a rien arrangé. Toutes les personnes travaillant auprès des patients nous ont confié être submergés par des demandes de premières prises en charge depuis le début de la pandémie. « Au 4e trimestre 2020, nous avions 32 demandes de premières prises en charge pour anorexie. Au 1er trimestre 2021, nous en avions le triple. Il s'est passé quelque chose durant cette période qu'il faudra étudier avec attention », nous confie Sébastien Guillaume. Du côté de Nantes, dans le service de Bruno Rocher, la Covid-19 a fait flamber les demandes de prises en charge et n'a fait qu'accroître les difficultés que connaît le secteur psychiatrique : « Éponger un tel afflux n'était pas prévu. Imaginez que vous tapiez dans des mursmurs fissurés. Si vous augmentez progressivement la force de frappe, le mur s'effondre. En ce moment, ce sont les professionnels de santé qui sont fissurés. Il va falloir trouver une solution et vite », alerte le psychiatre.

Les pierres angulaires : les moyens et le réseau

Les professionnels du domaine l'ont répété sans cesse, ce qui manque, ce sont des moyens dignes de ce nom et un réseau bien coordonné sur l'ensemble du territoire. Nous avons demandé à Nathalie Godart, pédopsychiatre à l'Inserm, à l'université de Versailles et à la Fondation Santé des Étudiants de France et également présidente de l'Association française d'anorexie boulimie (FFAB), le message qu'elle souhaitait faire passer aux pouvoirs publics et aux autorités sanitaires à l'occasion de cette première journée mondiale des TCA : « Notre premier objectif avec la journée mondiale, c'est de faire mieux connaître les TCA et sensibiliser le grand public à ces questions. Ensuite, on souhaite évidemment promouvoir le repérage précoce, partager de l'information de qualité et mettre en avant les formations sur les TCA pour encourager les professionnels de santé à se former. Il y a quelques années, nous avions - la FFAB - fait un rapport avec des préconisations avec l'aide de la Direction générale de l'Offre de soins (DGOS). Des enquêtes avaient été diligentées sur les structures de soin afin de réaliser des cartographies et d'identifier les désertsdéserts médicaux et le manque d'offre en fonction des prévalences régionales. La pandémie a bien évidemment tout retardé et engendré une pression inédite sur les structures. Malheureusement, les réponses des agences régionales de santé ont été trop hétérogènes. Le message principal à envoyer aux pouvoirs publics est le suivant : nous allons progressivement sortir de la pandémie, nous comprenons totalement le retard engendré sur les démarches prévues, mais maintenant il faut passer des constats aux réalisations de projets dans les mois et les années à venir ».

Besoin d'aide ou envie d'en savoir plus ?

- si vous vous interrogez au sujet des TCA ?

- si vous vous inquiétez pour un proche ?

- si vous avez besoin d'aide ou juste besoin de parler ?

Vous pouvez contacter la ligne téléphonique Anorexie - Boulimie au 0 810 037 037 où des spécialistes des TCA sont joignables de 16 à 18 h, quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les appels sont totalement anonymes.

Pour plus d'informations sur les TCA, vous pouvez consulter le site de la journée mondiale : https://www.journeemondialetca.fr