au sommaire

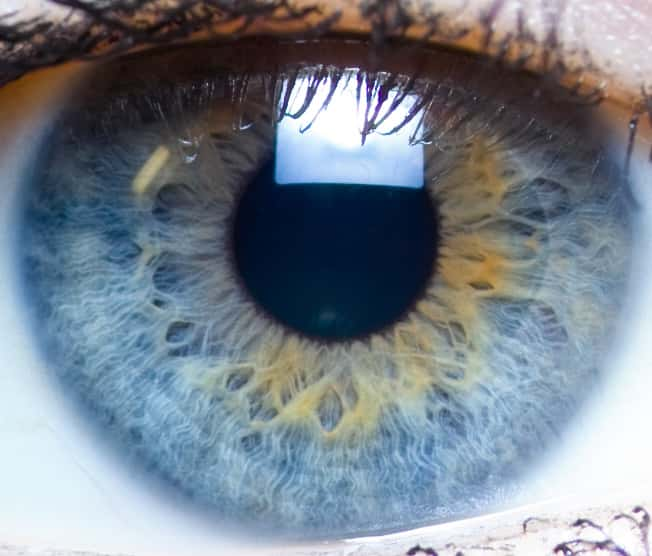

La vision ne dépend plus de deux mais de trois photorécepteurs. © Laitr Keiows, Wikimedia, CC by-sa 3.0

Situés dans la rétine, les cônes et les bâtonnets sont les photorécepteurs responsables de notre vision. Le signal électromagnétique des photonsphotons de la lumièrelumière est transformé en signal électrique qui sera interprété par le cerveau. Les bâtonnets perçoivent l'intensité lumineuse et permettent de voir même dans un environnement sombre, alors que les cônes perçoivent les trois couleurscouleurs fondamentales (rouge, bleu et vert). Ce système, décrit depuis longtemps, est à priori bien rodé puisqu'il semble se suffire à lui-même pour conférer le sens de la vue.

Pourtant, de nouvelles données fournies par une publication dans la revue Plos Biology viennent de faire tomber cette théorie. Les chercheurs de l'université de Manchester, de Londres et de La Jolla ont en effet montré qu'un autre type de cellule de la rétine participait également activement à la vision. Une petite révolution dans le milieu !

La mélanopsine : un pigment photorécepteur

Ces nouvelles stars portent le nom de « cellules ganglionnaires de la rétine contenant de la mélanopsine » ou mRGCs (pour melanopsin-containing retinal ganglionganglion cells). Connues depuis 2000, les mRGCs sont, on le savait, sensibles à la lumière grâce à leur pigment photorécepteur, la mélanopsine. Ces cellules sont peu nombreuses (moins de 2.000 cellules chez la souris alors qu'on compte des centaines de milliers de cônes et de bâtonnets), situées dans les couches inférieures de la rétine et ont une sensibilité limitée à la lumière.

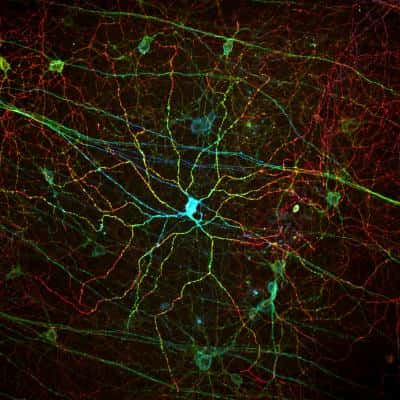

La mélanopsine est présente dans des cellules particulières de la rétine. Les différentes couleurs correspondent au degré de profondeur de l'échantillon. © Satchin Panda du Salk Institute for Biological Studies et James Fitzpatrick du Waitt Advanced Biophotonics Center

Ce sont donc des photorécepteurs, qui n'avaient alors pour rôle connu que de permettre la régulation de la contraction de la pupille en fonction de l'intensité lumineuse, mais aussi de réguler le cycle de sommeilsommeil journalier en envoyant des informations à l'horloge biologiquehorloge biologique située au croisement des deux nerfsnerfs optiques. Un rôle dans des actions qui sont réalisées de manière totalement inconsciente.

Un rôle inattendu de la mélanopsine

Mais voilà que coup sur coup deux articles ont été publiés cette année, indiquant que ces cellules avaient également un rôle dans le système visuel conscient. Les chercheurs ont marqué les cellules mRGCs grâce à une protéineprotéine colorée afin de pouvoir observer les prolongements de leurs axonesaxones. De façon surprenante, la coloration s'étendait jusqu'au corps géniculé latéral (LGN), le centre primaire du traitement des informations visuelles conscientes en provenance de la rétine. Situé dans le thalamusthalamus, le LGN transmet ensuite les informations vers le cortex visuel primaire qui les interprète.

De façon encore plus inattendue, les chercheurs ont pu montrer qu'un stimulus intense de lumière bleuelumière bleue de 60 secondes activait les neuronesneurones du LGN des souris dont les cônes et les bâtonnets n'étaient pas fonctionnels. De plus, chez des souris dont le système visuel est pleinement actif, 40 % des récepteurs du LGN reçoivent les informations des mRGCs, qui ne sont pourtant qu'un nombre très limité.

Selon les auteurs, la voie des mRGCs semble donc avoir une place importante dans le processus de vision, et pourrait peut-être conduire vers des traitements à base de mélanopsine chez des patients dont les cônes et les bâtonnets sont défaillants. « La densité des mRGCs est trop faible dans la rétine pour obtenir une résolutionrésolution suffisante. Mais si l'on peut exprimer la mélanopsine dans un plus grand nombre de cellules, cela pourrait améliorer la résolution jusqu'au point de permettre aux aveugles de circuler en toute sécurité dans leur environnement », explique Satchidananda Panda, un des auteurs de l'article, visiblement très (trop ?) enthousiaste.