au sommaire

- À lire aussi

Paludisme : une démarche innovante pour le développement d'un vaccin

Dans un essai clinique de phase I, ils ont montré que les anticorps protecteurs induits par la vaccination étaient très efficaces : égaux voire supérieurs à ceux observés chez les individus naturellement protégés vivant en zone d'endémie, et de longue duréedurée. Ces résultats laissent espérer qu'il sera bientôt possible de développer enfin un vaccin efficace contre cette terrible maladie.

Le paludisme tue un enfant toutes les 30 secondes en Afrique et au total entre 1 et 3 millions de personnes par an dans le monde, selon les estimations de l'OMSOMS, et l'on estime à 500 millions le nombre de cas cliniques survenant chaque année. Pourtant, en raison essentiellement de la grande complexité du cycle de développement du parasiteparasite PlasmodiumPlasmodium falciparum responsable de cette maladie, aucun vaccin réellement efficace n'a encore pu être mis au point pour enrayer cette terrible maladie.

La plupart des candidats-vaccins contre le paludisme ont été sélectionnés en fonction des réponses immunitairesréponses immunitaires qu'ils déclenchent chez l'animal. Mais ils se sont souvent révélés décevants lors du passage aux essais cliniques chez l'homme. Pour contourner cette difficulté, l'équipe de Pierre Druilhe, de l'Unité de Parasitologie Biomédicale à l'Institut Pasteur, a développé une approche innovante pour sélectionner des candidats vaccins qui soient efficaces chez l'homme.

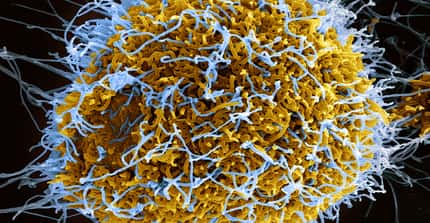

En partant du constat que les réponses immunitaires provoquées par le parasite Plasmodium falciparum sont extrêmement spécifiques de son hôte naturel, l'homme, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont suivi une démarche originale : ils ont recherché directement chez des individus ayant développé une réponse immunitaire protectrice contre le parasite quelles protéinesprotéines avaient déclenché cette réponse. En effet, en zone d'endémie, les individus continuellement exposés qui ont survécu dans l'enfance, atteignent à l'âge adulte un état de « prémunition » qui constitue la plus forte protection connue contre le paludisme.

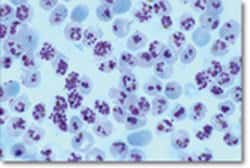

En étudiant les protéines parasitaires reconnues par le sérumsérum de sujets « prémunis », vivant en zone d'endémie en Afrique et en Asie, les chercheurs ont pu mettre en évidence l'intérêt d'un nouvel antigèneantigène, dénommé MSP3. Il existe en effet une très forte corrélation entre la présence d'anticorps dirigés contre cet antigène et la protection acquise par exposition naturelle à l'infection.

Dans un essai clinique de phase I, les chercheurs de l'Institut Pasteur ont montré que MSP3 induisait chez l'homme la production d'anticorps capables d'éliminer le parasite. Les analyses ont montré que ces anticorps étaient aussi efficaces, ou plus efficaces, que ceux produits par des adultes africains « prémunis », pour éliminer les parasites, aussi bien in vitroin vitro en culture, que in vivoin vivo chez des souris humaniséessouris humanisées. L'essai clinique a également révélé que ce candidat vaccin conférait des anticorps protecteurs de longue durée et qu'il était dénué d'effets secondaires chez l'homme. Fait notable, l'antigène MSP3 n'est pas polymorphe, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de différences d'un parasite à l'autre qui permettraient à certains d'échapper aux anticorps induits par le vaccin.

Ces résultats prometteurs, qui devront être confirmés par des essais de phase II, confirment l'intérêt de la démarche suivie par l'équipe de l'Institut Pasteur et soulèvent de grands espoirs quant au développement dans l'avenir d'un traitement vaccinal efficace contre ce fléau mondial qu'est le paludisme.