au sommaire

Chaque année, plus de deux millions de greffes osseuses sont réalisées dans le monde. Elles sont souvent nécessaires après un accident de voiturevoiture ou le retrait d'une tumeur. De telles blessures créent un espace important entre les deux extrémités d'une fracture, trop large pour espérer que l'os se répare seul.

Pour traiter ces graves fractures, les médecins utilisent donc des greffes d'os : elles consistent à implanterimplanter des morceaux d'os du patient ou provenant d'un donneur. Mais cette méthode présente des inconvénients. Si l'os est pris sur le patient, une chirurgie prélève un morceau d'os (par exemple sur le pelvispelvis) pour l'implanter ailleurs. Cela peut engendrer des douleurs, des coûts élevés et de longues hospitalisations. Quant aux greffes réalisées avec des os de donneurs, elles peuvent ne pas s'intégrer correctement et échouer.

C'est pourquoi une équipe du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles propose une alternative à ces greffes. Des cochons nains du Yucatan, qui avaient une fracture du tibiatibia, ont servi de cobayes pour tester cette thérapiethérapie qui s'effectue en deux temps. Tout d'abord, les chercheurs ont construit une matrice de collagènecollagène, une moléculemolécule que l'organisme utilise pour construire de l'os. Ils ont implanté cette éponge de collagène au niveau de la fracture. Pendant deux semaines, l'implantimplant devait recruter des cellules souchescellules souches de l'os de la jambe cassée.

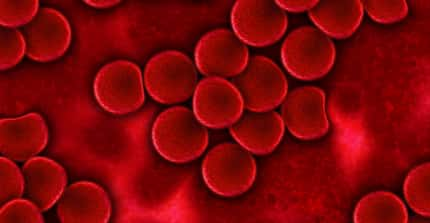

Le collagène est une protéine fibreuse présente dans la matrice de l’os. © ibreakstock, Fotolia

L’os se répare grâce aux cellules souches et au gène BMP-6

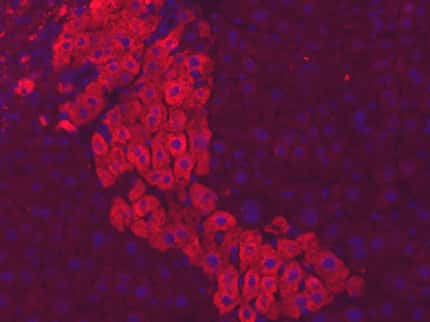

Ensuite, les chercheurs ont injecté un ADNADN circulaire contenant un gènegène qui stimule la réparation osseuse : BMP-6 (bone morphogenetic protein-6). Des microbulles ont été introduites en même temps et les scientifiques ont appliqué des ultrasonsultrasons pour faciliter l'entrée de l'ADN dans les cellules. De cette manière, les oscillations des microbulles aidaient les cellules à prendre le gène BMP-6. Résultat : 40 % des cellules situées au niveau du site de fracture ont récupéré le gène.

Grâce à cette thérapie géniquethérapie génique, les cellules ont sécrété de manière transitoire la protéineprotéine BMP-6, permettant ainsi la régénération de l'os en six semaines. Huit semaines après l'opération, la fracture de la jambe était guérie chez les animaux. Des tests ont montré que l'os nouvellement formé était aussi solidesolide qu'un tissu produit par une greffe d'os.

Ces résultats sont décrits dans un article publié dans la revue Science Translational Medicine. Il reste à savoir si cette technique est sans danger et efficace chez l'Homme pour qu'elle puisse un jour remplace les greffes osseuses. Dan Gazit, un des auteurs de ces travaux, est optimiste : « Nous sommes juste au début d'une révolution en orthopédieorthopédie ».

Du verre pour réparer les os

Article de Laurent SaccoLaurent Sacco paru le 12 juin 2008

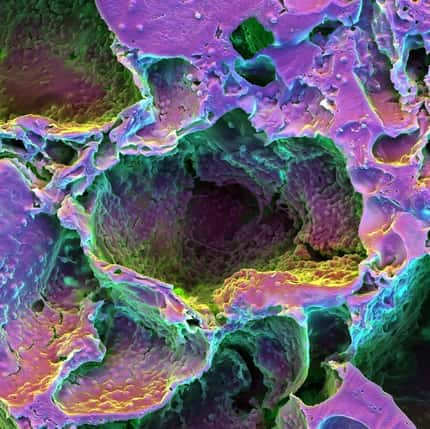

Des chercheurs britanniques développent actuellement un nouveau type de verre poreux capable de stimuler la croissance osseuse en relâchant du calciumcalcium puis de se dissoudre sans laisser de traces. Encore mal compris, le mécanisme physiquephysique en jeu est étudié à l'aide de faisceaux de neutronsneutrons.

Ce sont les chercheurs de l'Imperial College, à Londres, qui sont à l'origine de cette innovation. Ils sont partis de la constatation que la diffusiondiffusion locale dans l'organisme d'une quantité bien précise d'ionion calcium entraînait l'activation de certains gènes. Ils ont alors eu l'idée de considérer un verre poreux capable de relâcher à une vitessevitesse bien déterminée des ions calcium, du siliciumsilicium ou d'autres substances activessubstances actives.

En ajustant la vitesse des réactions à la surface du verre libérant des ions calcium avec le temps mis par les cellules osseuses pour se diviser, il est possible d'activer les gènes contrôlant la synthèse des protéines entraînant la différentiationdifférentiation cellulaire à l'origine de la formation de cellules osseuses et la minéralisation de la matrice associée.

Remarquablement, le verre lui-même finit par se dissoudre dans l'organisme sans laisser de traces ni de substances chimiques toxiques. On comprend bien sûr l'intérêt d'un tel matériaumatériau pour aider à la réparation osseuse. Des variantes sont d'ailleurs déjà utilisées. Ce n'est pas la première fois que la physique du solide est appliquée à la médecine. On a vu récemment la publication de résultats d'études sur la capacité des nanotubes de carbonenanotubes de carbone à faciliter la régénération osseuse.

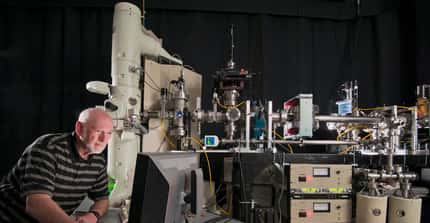

Sous la « lumière » des neutrons

Toutefois, les chercheurs ne comprenaient pas encore très bien comment les atomesatomes de calcium étaient stockés puis libérés de façon adéquate par le verre. Ils ont alors décidé d'utiliser la source de neutrons d'ISIS pour effectuer des expériences de diffractiondiffraction neutronique. Ces dernières ont permis d'analyser précisément la répartition des différents atomes dans le verre et ainsi d'élucider les processus intervenants. Les chercheurs ont également employé des isotopesisotopes du calcium qu'ils ont substitués au calcium courant. Les différences de comportements constatées ont elles aussi apporté des lumièreslumières nouvelles sur les propriétés de ce matériau bioactif.

Armés d'une meilleure compréhension, les chercheurs étudient maintenant des composés hybrideshybrides de ce verre et de polymères, afin de réaliser des implants plus performants pour réparer les articulationsarticulations, au niveau des hanches et des genoux. Si tout se passe bien, des applicationsapplications médicales devraient émerger dans quelques années.

Ce qu’il faut

retenir

- Les chercheurs ont créé une matrice de collagène qui a été implantée au niveau d'une facture.

- L'éponge de collagène a recruté des cellules souches de l'os.

- Un gène stimulant la régénération osseuse a été introduit dans les cellules.

- Les tibias des cochons nains étaient réparés en huit semaines.