De la naissance à la mort, nous subissons les épreuves du temps : notre massemasse musculaire diminue, nos os s'affaiblissent, notre peau perd son élasticitéélasticité, etc. Comme l'ensemble de l'organisme, notre cerveau ne s'améliore pas avec les années. Le vieillissement cérébral s'amorce dès l'âge de 20 ans pour devenir significatif chez les sexagénaires. À partir de la quarantaine, les performances des organes sensoriels diminuent, et il n'est pas rare d'avoir recours à des lunettes de vue. Nos méninges perdent en qualité mais aussi en poids : jusqu'à 8 % de la masse cérébrale de départ peut en effet s'envoler en vieillissant !

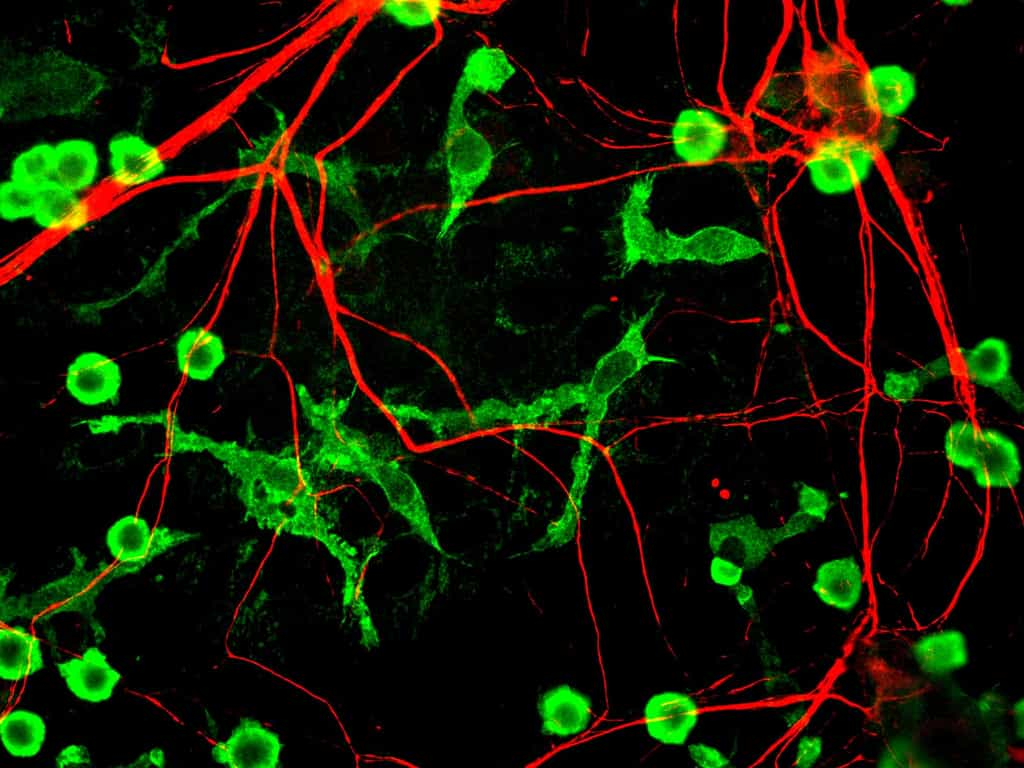

Les années impactent également les cellules nerveuses, puisque dès l'âge de 25 ans, notre stock de neurones s'amoindrit... irréversiblement. C'est en tout cas ce que la communauté scientifique croyait jusqu'à maintenant. Une étude publiée dans la revue EMBO Molecular Medicine par des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et du Commissariat à l'énergieénergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) vient de montrer que l'on pouvait améliorer la production de nouveaux neurones chez la souris.

En 2011, 11,2 millions de personnes âgées de 65 ans et plus ont été recensées en France (ce qui correspond à environ 17 % de la population totale). Le développement de traitements contre les maladies du vieillissement est donc un enjeu important. © Jennifer Buzanowski, Wikimedia Commons, cc by sa 3.0

Cette étude ne se limite pas aux dégâts cérébraux causés par le temps. Ce dernier n'est en effet pas le seul responsable : les maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson, et les traitements par radiothérapie à la suite d'un cancer sont également associés à une perte des fonctions cognitives.

On peut faire gagner des neurones aux souris

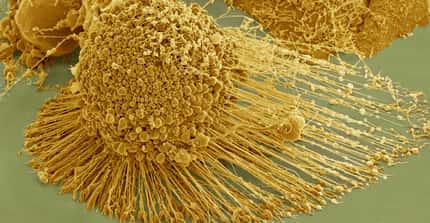

Les chercheurs français se sont intéressés au moyen de préserver notre « capital neurones ». Mais avant de dénicher une solution, encore faut-il identifier la raison du problème. En d'autres termes, pourquoi et comment les neurones sont-ils altérés ? Pour répondre à cette question, les auteurs ont tout d'abord fortement irradié des souris. À l'issue de l'expérience, ils ont constaté que leurs cellules souchescellules souches responsables de la production des neurones étaient encore présentes. Par contre, elles ne fonctionnaient pas correctement, leur nombre était limité et elles étaient localisées dans une région spécifique du cerveaucerveau, appelée la zone sous-ventriculaire. De telles anomaliesanomalies sont également visibles chez les souris âgées.

Des travaux plus poussés ont révélé que les cellules souches de la moelle osseusemoelle osseuse de souris irradiées ou âgées produisaient un niveau élevé de TGF-ß, une moléculemolécule signal de la famille des cytokinescytokines. Cette dernière induit une sorte de dormance des cellules souches neuronales, qui deviennent alors plus sensibles à l'apoptose (c'est-à-dire à la mort cellulaire). Restait alors à contrecarrer l'action de ces cytokines. Pour ce faire, l'équipe a bloqué in vivoin vivo le signal émis par la cytokine en utilisant des anticorps dirigés contre cette molécule. Les résultats sont impressionnants : en empêchant les cytokines d'affaiblir les cellules souches neuronales, les auteurs ont réussi à améliorer la fabrication de neurones chez les souris.

Les résultats de cette étude sont encourageants. Ils pourraient conduire au développement de thérapiesthérapies destinées à traiter les lésions cérébrales causées par les maladies neurodégénérativesmaladies neurodégénératives ou par la radiothérapie. Ils ouvriraient des pistes de recherche prometteuses, pour augmenter la production de neurones chez les personnes âgées.