Les éruptions volcaniques sont là pour nous le rappeler : la Terre n’est pas une planète morte, elle libère, encore aujourd’hui, d’énormes quantités de chaleur. Mais d’où vient toute cette énergie ? Refroidissement séculaire, désintégration radioactive…, on vous explique tout sur l’origine de la chaleur interne de la Terre.

au sommaire

Du puits canadien à la géothermie profonde, nous tentons de plus en plus de tirer profit de cette gigantesque manne de chaleurchaleur que renferme le sous-sol terrestre. Car la Terre produit bel et bien de l'énergieénergie, qu'elle expulse vers la surface. Une énergie illimitée et propre qu’il suffit de savoir capter.

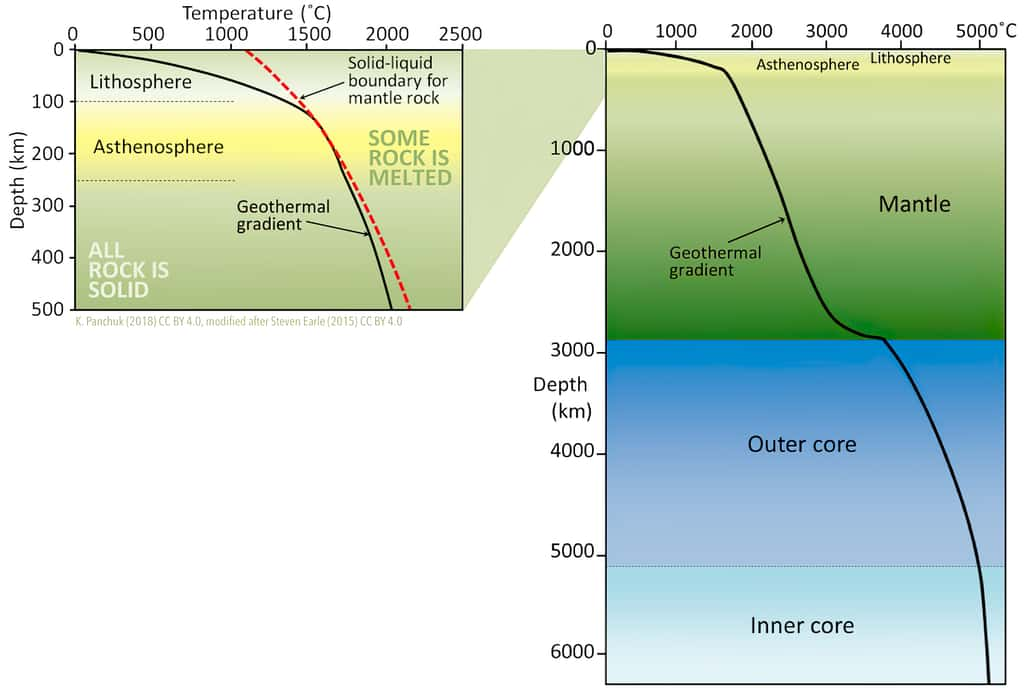

Au sein de l'enveloppe superficielle de la Terre qu'est la lithosphère on compte ainsi une augmentation de 30 °C tous les kilomètres, voire bien plus dans certaines régions volcaniques. Mais d'où vient toute cette chaleur et comment est-elle produite ?

Une puissance de 46 TW

Avec un flux thermique moyen de 70 à 80 mW/m2, la Terre libère environ 46 TW. 96 % de cette puissance thermique globale se fait de façon totalement discrète, via le flux géothermique. Les 4 % restants sont perdus lors d'événements bien plus spectaculaires, comme les séismes et les éruptions volcaniques. Bien qu'importantes, ces valeurs n'ont cependant rien à voir avec les 174 000 TW reçus par la SoleilSoleil. Et c'est là toute la différence entre une étoileétoile et une planète.

Car si le Soleil peut s'apparenter à un gigantesque réacteur nucléaire où se jouent des réactions de fusionfusion qui libèrent d'énormes quantités d'énergie, le système terrestre fonctionne bien différemment.

Une Terre chauffée par la désintégration radioactive

Il existe en réalité différentes sources. L'une, la première à laquelle on pense, est la désintégration d’éléments radioactifs. Cette source produit ainsi environ 80 % de la chaleur interne de la Terre. Lors de sa formation, la Terre a en effet intégré de très nombreux isotopesisotopes radioactifs. Si ceux à courte duréedurée de vie se sont depuis longtemps désintégrés, ceux à longue période continuent de chauffer l'intérieur du globe.

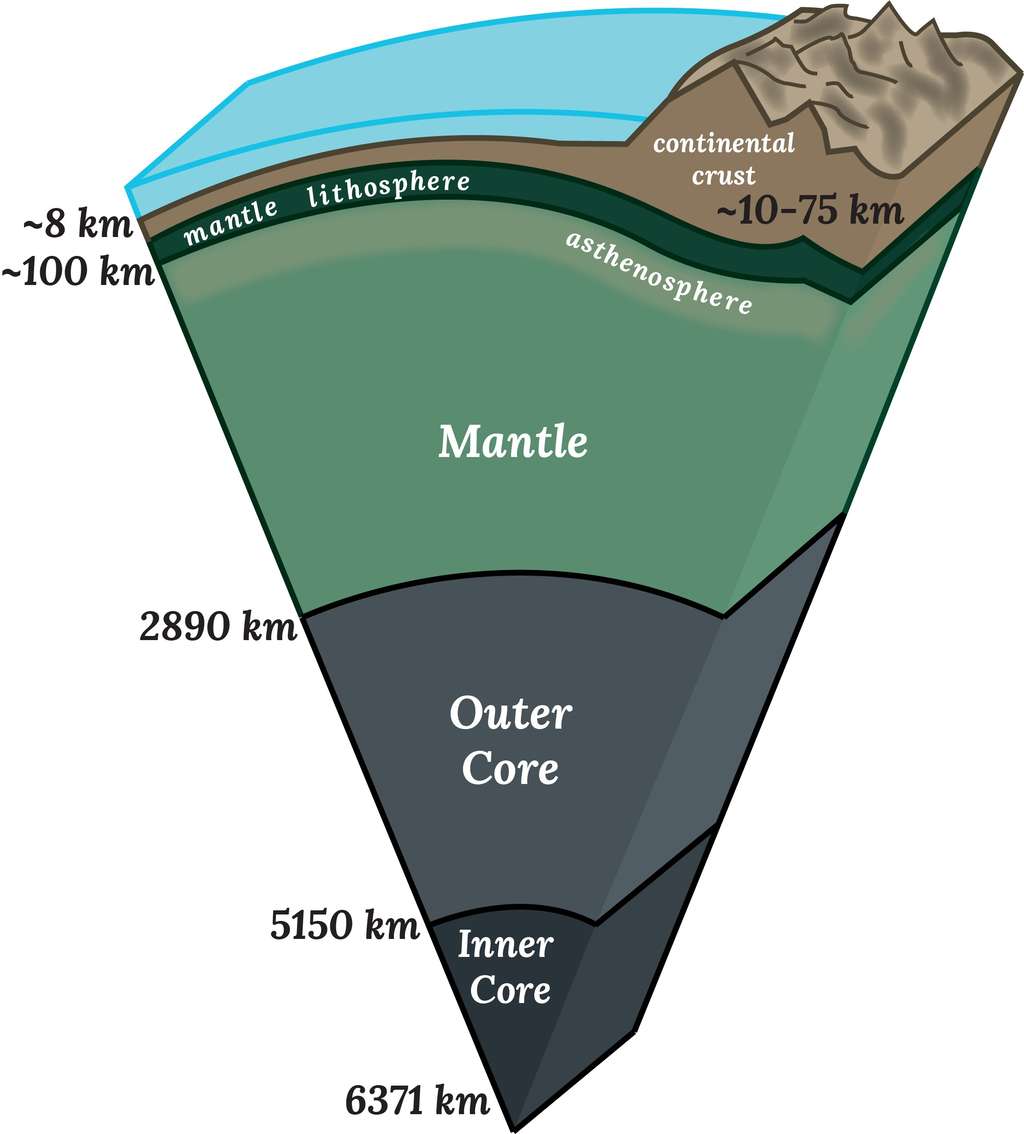

Aujourd'hui, ce sont donc principalement le potassiumpotassium 40, l'uraniumuranium 238 et 235 et le thoriumthorium 232 qui produisent l'essentiel de la chaleur terrestre. La désintégration du thorium 232 serait la réaction contribuant le plus, à hauteur de 44 %, à la chaleur produite par la radioactivitéradioactivité naturelle. Si c'est la croûte continentale qui contient, par unité de volumevolume, les plus fortes quantités d'isotopes radioactifs, c'est cependant le manteaumanteau qui est la principale source de chaleur. Car même si les taux de potassium, uranium et thorium y sont plus faibles, son volume est de très loin bien plus élevé que celui de la croûte. Le manteau représente en effet 84 % du volume de la Terre et participerait ainsi aux deux tiers de la chaleur d'origine radioactive.

Un noyau liquide qui cristallise et une Terre qui se déforme

La deuxième source est liée à la cristallisation du noyau externe liquideliquide. On estime à 1 TW la puissance de cette source. Ce processus de cristallisation se caractérise par la production de ferfer et d'un liquide résiduel. Alors que le fer va tomber vers le cœur solidesolide de la Terre, le liquide résiduel, plus léger, va au contraire monter. Ces mouvementsmouvements de matièrematière au sein du noyau vont également produire de la chaleur.

En troisième source, il y a l'énergie produite par les forces de maréeforces de marée au sein de la Terre. Les marées terrestres fourniraient ainsi 0,1 TW. La présence de la LuneLune, mais également des autres astres du Système solaire, produit en effet une déformation de toutes les enveloppes terrestres, et pas seulement de son enveloppe liquide (les océans). Or, les frottements engendrés par cette déformation interne génèrent de l'énergie.

Le simple refroidissement séculaire

Ces trois sources citées sont associées à une production d'énergie. Mais il faut aussi compter sur le simple refroidissement séculaire de la planète. On parle également d'énergie résiduelle provenant de l'accrétionaccrétion de la planète. Lors de sa formation, la Terre a en effet emmagasiné beaucoup de chaleur, notamment grâce aux chocs titanesques qui se sont produits lors de la phase d'accrétion. Cette chaleur se libère progressivement depuis. Le processus est cependant difficile à quantifier. On estime que l'intérieur de la Terre n'aurait toutefois perdu que quelques degrés depuis l'extinction des dinosaures.

Une Terre très chaude à l’origine

L'ensemble de ces données suggèrent qu'au moment de sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre devait être relativement chaude. En plus de la chaleur accumulée lors de la phase d'accrétion, il faut compter sur l'énergie liée à la désintégration d'éléments radioactifs possédant une courte période et qui ont totalement disparu à l'heure actuelle. L'aluminiumaluminium 26 et le fer 60, deux isotopes radioactifs, étaient en effet présents en grandes quantités à l'intérieur de la Terre et leur désintégration durant les premières centaines de millions d'années a dû grandement contribuer à la production de chaleur interne. Cette Terre surchauffée était alors occupée par un océan de magma. L'évolution de la surface terrestre par la suite, la formation des continents et la mise en route de la tectonique des plaques, doit beaucoup à l'évolution thermique de l'intérieur de la planète et notamment à l'épuisement de cette radioactivité à courte période.