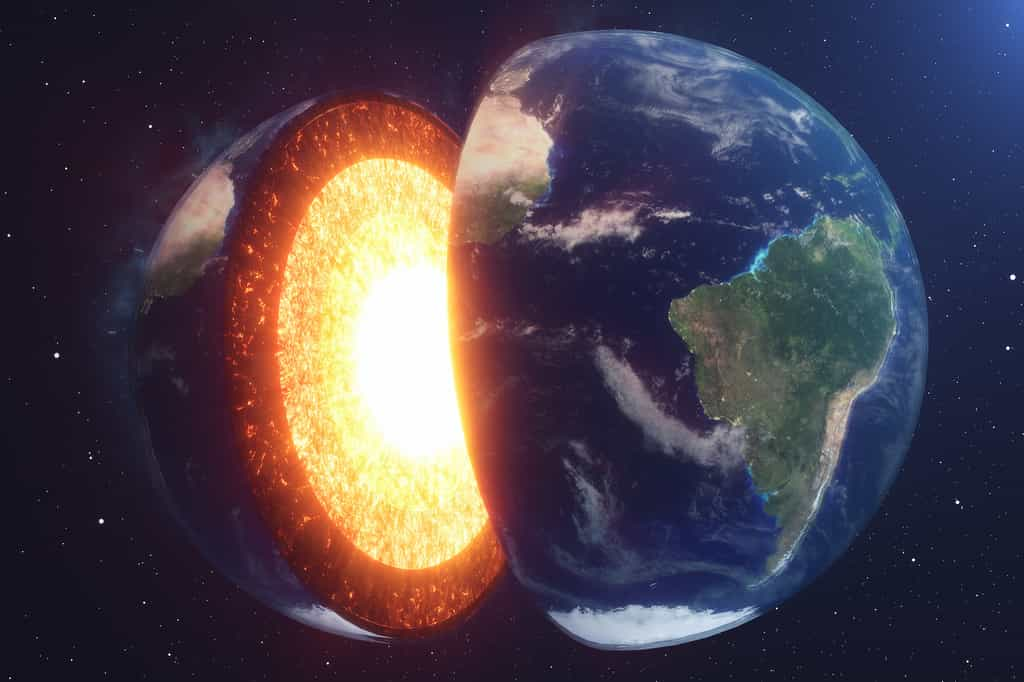

Le manteau représente à lui seul plus de 80 % du volume de la Terre. Et pourtant, cette énorme masse de roche qui s’étage entre la croûte et le noyau externe reste encore largement méconnue. Si la composition de sa partie supérieure est désormais plutôt bien caractérisée, celle des niveaux les plus profonds reste encore bien mystérieuse.

au sommaire

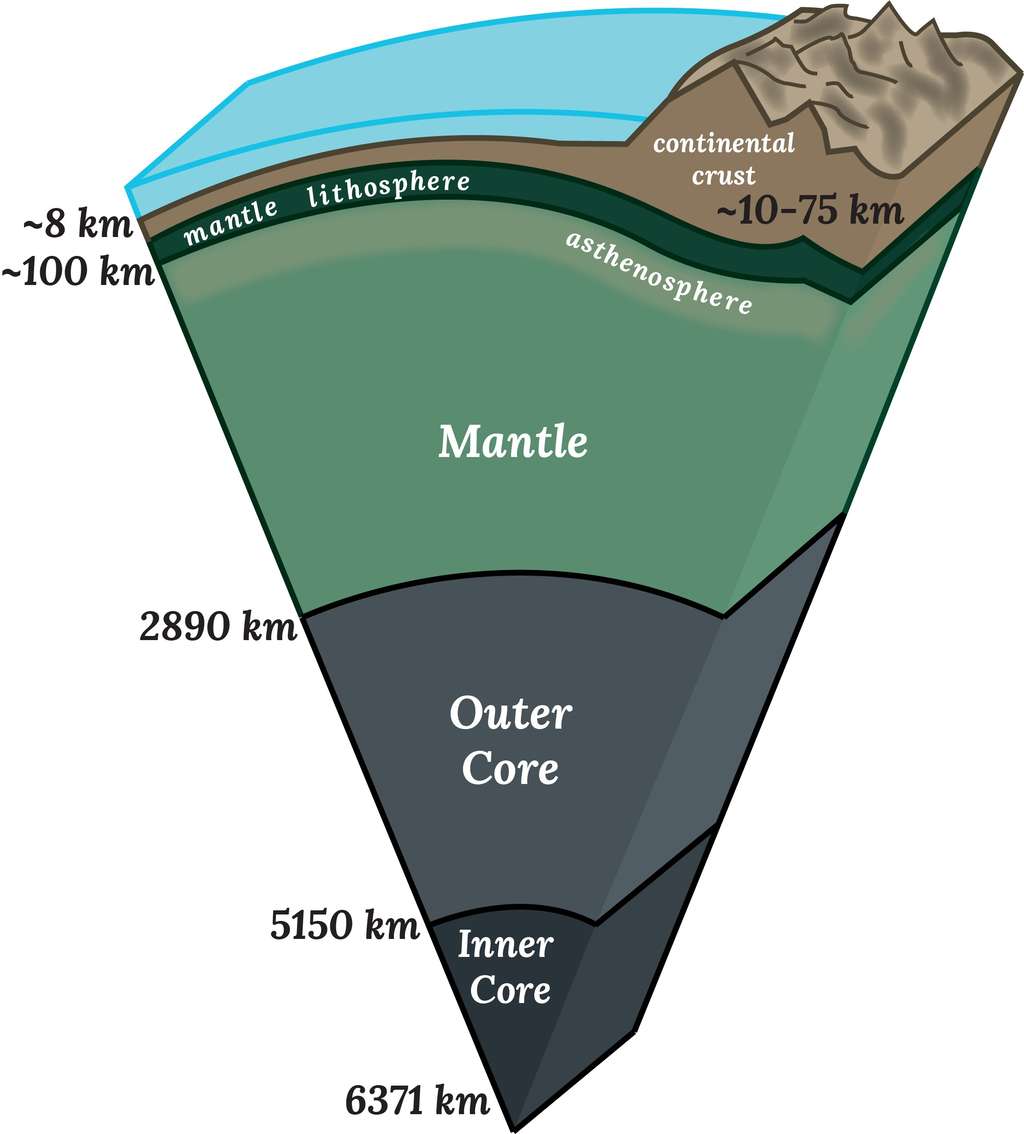

Si la croûtecroûte est l'enveloppe solide la plus externe de la Terre, elle ne représente cependant qu'un très petit pourcentage (2 %) du volumevolume de la planète. Ce n'est donc rien en comparaison de la couche qui se situe directement en dessous : le manteau. Celui-ci représente en effet 82 % du volume de la Terre et 65 % de sa massemasse totale. Il s'étend de la base de la croûte (soit entre 7 et 80 kilomètres de profondeur sous la surface terrestre) jusqu'au toittoit du noyau externe, à 2 900 kilomètres sous nos pieds.

Une enveloppe terrestre majeure encore très mal caractérisée

Le manteau est donc la principale enveloppe terrestre. En raison de son importance en matièrematière de volume, de masse et de mécanismes physico-chimiques qui s'y tiennent, il joue un rôle majeur et essentiel dans la dynamique terrestre globale. Il s'agit pourtant d'une enveloppe encore mal connue et pour cause : la totalité des données dont nous disposons à l'heure actuelle pour le caractériser ne sont obtenues que par des observations indirectes. Comme pour le noyau, nous ne disposons pour l’heure d’aucune mesure réalisée in situ. La composition du manteau et la compréhension des mécanismes qui l'animent ne reposent ainsi que sur des modèles, établis sur la base de données obtenues par une multitude de méthodes : sismologie, gravimétriegravimétrie, géomagnétisme, mesure de flux de chaleurchaleur, analyse géochimique de laves et de roches magmatiques...

Néanmoins, le recoupement de ces diverses observations et données, ainsi que le développement de modèles numériquesmodèles numériques toujours plus performant et précis, permet d'avoir une idée raisonnable de la composition du manteau et surtout, de sa complexité.

Un manteau silicaté, solide et qui se déforme

Le manteau, contrairement à la croûte qui est rigide, est une enveloppe au comportement ductileductile, c’est-à-dire capable de se déformer par fluage. Néanmoins, cette caractéristique rhéologique ne doit pas faire penser que le manteau est liquideliquide. Les roches qui le composent sont en effet à l'état solideétat solide, et le fluage du matériel se fait à l’échelle atomique, par migration des lacunes à l'intérieur du réseau cristallinréseau cristallin des minérauxminéraux.

La composition chimique elle-même est relativement simple, lorsqu'elle est considérée d'un point de vue global. La chimiechimie du manteau est ainsi dominée par moins d'une dizaine d'éléments. En tête de liste, on trouve l'oxygène, qui représente 44,7 % (en poids). Viennent ensuite le magnésiummagnésium (22,9 %), la silicesilice (21,6 %), le ferfer (5,9 %), le calciumcalcium (2,3 %), l'aluminiumaluminium (2,2 %), le sodiumsodium (0,2 %) et le potassiumpotassium (0,02 %). Cette composition chimique, qui révèle la prédominance de l'oxygène et de la silice, fait que le manteau est considéré comme une enveloppe silicatée.

Des minéraux sous pression

Ces éléments chimiqueséléments chimiques vont cependant s'arranger de diverses manières pour former les minéraux constitutifs du manteau terrestremanteau terrestre. Et c'est là que ça se complique. Car si l'on connaît plutôt bien la minéralogie du manteau supérieur, jusqu'à une profondeur de 200 kilomètres environ, la composition des niveaux plus profonds reste encore mal contrainte.

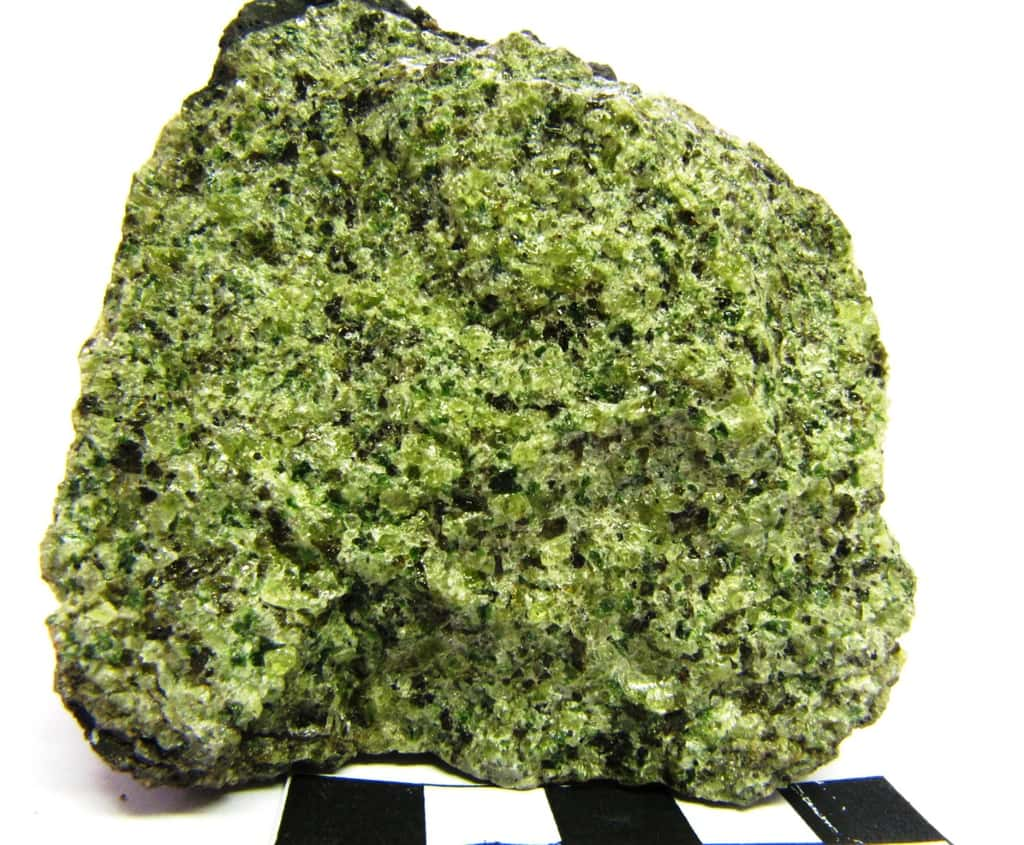

La partie la plus supérieure du manteau est donc très majoritairement composée d'une roche que l'on appelle péridotitepéridotite, elle-même est formée principalement des minéraux suivants : olivineolivine, pyroxènepyroxène et grenat. Cette composition a été déterminée principalement par analyse de roches volcaniquesroches volcaniques, qui proviennent de la fusion partiellefusion partielle du manteau supérieur, le magmamagma ainsi produit remontant à travers les roches de la croûte jusqu'à arriver en surface par le biais des volcansvolcans.

Les modèles de composition minéralogique du manteau inférieur reposent par contre principalement sur des expériences menées en laboratoire et qui visent à reproduire les conditions de pressionpression et température que l'on retrouve dans ces niveaux très profonds. On observe alors comment évoluent les péridotites en fonction de ces conditions.

La bridgmanite, minéral le plus abondant sur Terre

Ces expériences ont mis en évidence plusieurs changements de phase. Sous l'effet de la pression croissante avec la profondeur, les atomesatomes qui composent les minéraux se réarrangent pour former un réseau cristallin plus compact. Ainsi, l'olivine se transforme en wadsleyitewadsleyite, qui elle-même va se transformer en ringwooditeringwoodite. Vers 670 kilomètres de profondeur, à l'interface entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, la ringwoodite se dissocie en deux phases distinctes : une phase silicatée que l’on appelle désormais bridgmanite et un mélange d'oxyde de magnésium et oxyde de fer que l'on appelle magnésiowüstitemagnésiowüstite ou ferropériclase.

La bridgmanite, minéralminéral de très haute pression qui n'avait jamais été observé dans la nature avant 2009, serait donc le minéral dominant dans le manteau inférieur, ce qui en ferait l'un des minéraux les plus abondants sur Terre ! Ce minéral à lui seul occuperait plus de 40 % du volume de la Terre, alors qu'il était il y a encore quelques années totalement inconnu.