au sommaire

La vie dans les profondeurs : la solidarité entre espèces !

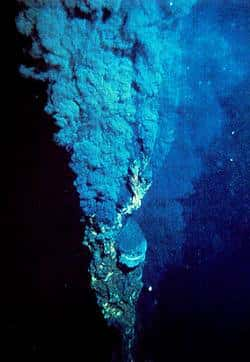

Si l'importance de la chimiosynthèsechimiosynthèse dans l'écosystèmeécosystème hydrothermal est un fait maintenant établi, les mécanismes de transmission entre producteurs et consommateurs sont plus surprenants.

Population de Riftia pachyptila. © Ifremer/Phare

L'étonnant ver Riftia pachyptila

L'étude du ver Riftia pachyptila y apporta de nombreuses informations. Ce ver géant que l'on avait supposé être un filtreur, est une créature singulière qui ne possède pas de tube digestiftube digestif. L'organe d'échange entre le ver et le milieu est un panache branchial. Extérieurement, le tronc est une poche indifférenciée qui abrite les glandes sexuellesglandes sexuelles et un organe massif, le trophosome. Ce dernier est fait d'un tissu richement vascularisé : il est formé de lobules organisés autour de capillaires sanguins, et est constitué de cellules renfermant de petites bactériesbactéries. Le Riftia « respire » les composés nutritifs que son sang transporte vers les bactéries de son trophosome. Les bactéries se multiplient et fournissent la matière organique au ver. L'hémoglobinehémoglobine de Riftia est capable de transporter à la fois sulfures et oxygène. Le CO2, lui, est transporté aux bactéries sous la forme d'ion bicarbonate.

C'est une symbiose quasi-parfaite qui minimise les pertes par excrétion et est beaucoup plus productive qu'un système ingestioningestion-digestiondigestion-excrétion.

Le régime à la carte des modioles

Bathymodiolus. © Ifremer

À l'échelle globale, les modioles du genre bathymodiolus (modiole profonde) sont les organismes les plus répandus dans le milieu hydrothermal, à l'exception notable des dorsales du nord-est Pacifique. Ils possèdent un tube digestif très bien développé, pratiquement sur le même type que leurs cousines littorales : des palpes labiaux servent à concentrer les particules apportées par les branchiesbranchies comme ferait un véritable entonnoir, l'œsophageœsophage cilié permet le tri et leur transport vers l'estomacestomac, dont le contenu est abondant et varié. L'intestin, plus court que chez les autres mytilidae est cependant fonctionnel. Manifestement, cet organisme est capable de filtrer activement et de se nourrir en ingérant les particules en suspension. Ses cellules branchiales abritent des bactéries chimiosynthétiques qui vivent en symbiose avec le coquillage. De plus, un ver à écaille vit en commensal dans l'espace intervalvaire et œuvre à l'élimination des pseudo-fècesfèces.

Des bactéries au secours des vers de Pompéi

Le ver de Pompéi vit dans des conditions extrêmes de température et de chimiechimie du milieu : des températures sans doute comprises entre 40° C et 60° C à l'intérieur du tube, une très faible oxygénation du milieu, une teneur en minérauxminéraux toxiques, et une radioactivitéradioactivité naturelle élevée. Quand quelques échantillons de ce ver ont été étudiés pour la première fois, d'abondants filaments blancs insérés dans chaque espace intersegmentaire avaient été identifiés. En fait, ces filaments sont d'impressionnantes colonies de bactéries filamenteuses.

Alvinella. © Ifremer

Une hypothèse vraisemblable est leur implication dans la détoxicationdétoxication du milieu : elles transformeraient les sulfures en composés soufrés moins toxiques.

C'est le cas d'une association dans un tout autre milieu : les interactions entre les racines des plantules de riz et les bactéries filamenteuses permettent d'éviter les maladies de la plante causées par la présence d'hydrogène sulfuréhydrogène sulfuré dans la rhizosphère.

Généralité du phénomène

Groupes de Rimicaris exoculata sur un site de l'Atlantique. © Ifremer

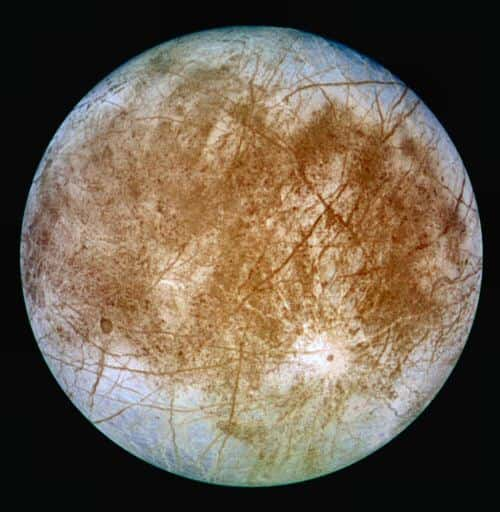

De telles communautés ont été localisées dans différents océans (Pacifique, Atlantique et océan Indien) sur les dorsales et dans les bassins arrière-arcbassins arrière-arc ainsi que sur des arcs volcaniquesarcs volcaniques. Aujourd'hui, plus de 500 espècesespèces animales ont été décrites, dont 75 % sont des espèces endémiquesendémiques de ce milieu. Des communautés homologues fondées sur la chimiosynthèse bactérienne ont aussi été mises en lumièrelumière sur les marges continentales autour de sources froides, sur des zones de bitumebitume et autour des cadavres de cétacés.