au sommaire

L'environnement hydrothermal, source de la vie sur Terre ?

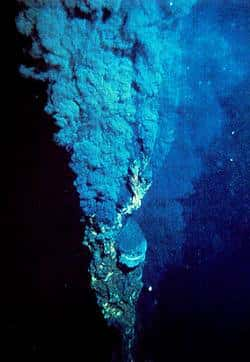

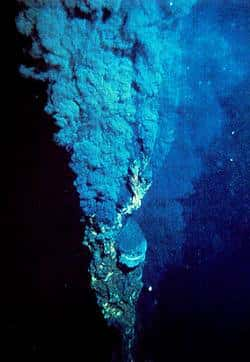

L'environnement hydrothermal aurait-il pu être le lieu de synthèse des premières molécules organiques, où les premières formes de vie se seraient développées sur la Terre ?

Le milieu hydrothermal est-il le berceau de la vie ?

La source de la vie : les arguments à l'hypothèse

Voici les quatre arguments en faveurs de l'hypothèse présentée ci-dessus :

- dans l'arbre phylogénétiquearbre phylogénétique obtenu par des techniques moléculaires, les organismes les plus proches de la racine commune aux trois domaines de la vie sont tous des microorganismesmicroorganismes thermophiles ou ultra thermophiles, très abondants dans le milieu hydrothermal profond ;

- la couche d'eau qui surplombe les dorsales, bien que sans doute moins épaisse dans l'océan primordial, a pu protéger les formes primitives de vie de la destruction par les UVUV et l'impact météoritique ;

- les édifices hydrothermaux auraient pu former de véritables « incubateurs », du fait de l'existence de forts gradients thermiques et des multiples surfaces minérales catalytiques. D'autre part, les fluides hydrothermaux contiennent en grande quantité de nombreux éléments indispensables aux synthèses (H2, N2, H2S, CO, CO.2..) ;

- les sources hydrothermales ont existé sous des formes très voisines durant une très grande période de l'histoire de la Terre. L'hydrothermalismehydrothermalisme était beaucoup plus actif dans l'océan primitifocéan primitif.

Cette hypothèse séduisante a été et est encore l'objet de débats et de controverses, comme sont toutes celles touchant à l'origine de la vie sur terre. De nombreuses recherches se poursuivent dans ce domaine qualifié "d'exobiologie", afin de démontrer ou d'infirmer chacune des étapes complexes conduisant des éléments d'origine mantellique aux premières cellules vivantes.

Une biosphère ultrathermophile ?

On avance aujourd'hui plusieurs indices pour soutenir l'hypothèse de l'existence d'une biosphèrebiosphère ultrathermophile ubiquiste qui se développerait dans des réservoirs subsurface et dans les roches :

- l'observation de l'émission de floculats bactériens par des évents tièdes des sources sous-marines ;

- l'étude des conditions optimales de croissance des souches bactériennes prélevées dans ces fluides, montre un décalage qui laisse supposer qu'elles sont adaptées à des températures et des pressions plus grandes que celles dans lesquelles elles ont été prélevées ;

- l'occurrence des souches microbiennes proches, thermophiles et halophileshalophiles modérées dans des sources hydrothermales, des réservoirs pétroliers, des nappes phréatiquesnappes phréatiques, peuvent laisser supposer une interconnexion présente ou récente entre ces milieux ;

- l'émission dans les fluides hydrothermaux de fortes concentrations d'ammoniacammoniac et de méthane, même en l'absence de sédimentsédiment riche en matièrematière organique ;

- des études d'altération biologique des laveslaves montrent que l'action des microbes hyperthermophiles est importante dans les trous de forages jusqu'à 500 mètres environ, elle décroît assez rapidement par la suite.

S'appuyant sur ces arguments, et quelques autres, l'astrophysicienastrophysicien Thomas Gold a fait l'hypothèse qu'une seconde biosphère, potentiellement plus importante que celle que l'on connaît à l'interface, existerait à l'intérieur de la croûte terrestrecroûte terrestre jusqu'à des profondeurs de 10 kilomètres. Les microorganismes qui y vivraient, obtiendraient leur énergieénergie en métabolisant les hydrocarbureshydrocarbures qui imprègnent la planète.