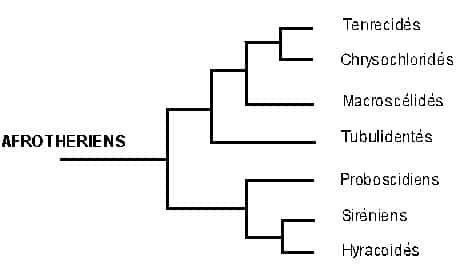

Pour établir les liens de parenté entre espècesespèces (phylogéniephylogénie), les chercheurs peuvent comparer les caractères anatomiques ou faire des analyses moléculaires, ADNADN par exemple. On obtient alors des cladesclades qui montrent les liens de parenté. Mais, il peut y avoir des conflits entre les méthodes...

Les relations de parenté des mammifèresmammifères sont assez bien établies, et les acquis récents ont conduit à proposer des relation inter- et intra-groupes assez cohérentes. C'est le cas des carnivorescarnivores, des primatesprimates ou encore de celle des paenongulés, un clade qui, sur la base de donnéesbase de données moléculaires et paléontologiques regroupe les proboscidiens (éléphants), les siréniens (dugongsdugongs et lamantinslamantins), et les hyracoïdes (damans).

Une phylogénie controversée

Cependant, la phylogénie des mammifères reste un domaine dans lequel plusieurs incertitudes persistent. Par exemple, le groupe de mammifères qui a donné naissance aux primates reste encore mystérieux... Les difficultés pour établir des relations entre différents groupes de mammifères reposent sur des conflits entre données moléculaires et fossilesfossiles. Les afrothères sont un exemple typique.

Ce clade, basé sur les études moléculaires, regroupe les paenongulés, les chrysochlores (taupe dorée du Cap), les tenrecs, les macroscèles (éléphantules) et les oryctéropes. Ce modèle implique, que les mammifères endémiquesendémiques d'Afrique aient évolué de manière insulaire depuis le Crétacé. Ceci est en conflit avec la paléontologiepaléontologie qui prouve l'existence de nombreux échanges durant cette période. De même, un autre désaccord entre les deux approches, moléculaire et paléontologique, concerne la biogéographiebiogéographie et l'âge de divergence pour les mammifères. L'ensemble des gènesgènes étudiés montre un âge de divergence très ancien pour les mammifères, ce qui ne correspond pas à l'image donnée par la paléontologie. La radiation d'au moins cinq groupes de mammifères se serait prétendument déroulée il y a environ 100 millions d'années, ceci est en désaccord avec la paléontologie qui démontre que la radiation des mammifères s'est effectuée en un temps très court, à partir d'une lignée commune, au cours de la fin du CrétacéCrétacé (il y a environ -65 à -55 Ma).

Les fossiles du Fayum en Égypte indiquent qu'il y a 36 Ma, les hyrax étaient le groupe le plus important d'ongulés de taille moyenne broutant en Afrique. Ils avaient la taille des tapirstapirs actuels environ un mètre au garrot et 220 à 300 kgkg et ils ont proliféré jusqu'au MiocèneMiocène. À l'époque de la radiation des bovidés (antilopesantilopes et chèvres...), la diversité des hyrax a fortement diminué et ils se sont retrouvés dans des milieux rocheux (les seuls à ne pas être envahis par les bovidés). Les hyrax contemporains ont gardé quelques structures archaïques, notamment leur mécanisme d'alimentation, leur homéothermiehoméothermie imparfaite et leurs courtes jambes !

Taxonomie des hyracoïdés (afrothériens)

Les hyrax sont membres de l'ordre des hyracoïdés, famille des procaviidés. Trois genres existent actuellement avec cinq espèces semblables superficiellement (taille et apparence). Quelques auteurs considèrent le daman des rochers Procavia capensis comme la seule espèce qui comprendrait 17 sous-espècessous-espèces mais les analyses d'ADN indiquent que deux espèces existent en Afrique du Sud...

Bref, nous allons adopter la classification suivante basée sur le livre de référence en Afrique du Sud : The mammals of the SouthernSouthern African Subregion de J.D. Skinner, université de Prétoria (1990), soit :

- Genre : Procavia avec Procavia capensis, le rock dassie des Anglophones, notre daman des rochers, espèce décrite pour la première fois par PallasPallas en 1766. Plusieurs sous-espèces ont été décrites mais le doute subsiste.

- Sa distribution : Algérie, Niger, Lybie, Égypte, Sénégal, Éthiopie, Somalie, Zaïre, Angola, Namibie, Botswana, Zimbabwe, et Afrique du Sud, c'est-à-dire tout l'est de l'Afrique et une grande bande médiane traversante.

Le genre Heterohyrax comprend H.brucei ou yellow-spotted rock dassie en anglais, avec des sous-espèces pour l'Éthiopie et le Transvaal donc distribué seulement en Afrique de l'Est.

Le troisième genre est Dendrohyrax, avec D. arboreus entre autres sous-espèces, et une distribution beaucoup plus restreinte en Afrique de l'Est. Ce sont les plus menacés.

Remarque : toutes les autres photos de daman de ce dossier sont des images de Procavia capensis.

Quelques indications sur les plus proches parents des damans :

- Tenrecidés : mammifères insectivoresinsectivores le plus souvent. Quatre sous-familles. Animaux de Madagascar et de l'Est de l'Afrique. Il y a dans ce groupe une grande convergence, de façon à occuper les niches écologiques dévolues à d'autre groupes ailleurs dans le monde : on trouve ainsi des animaux qui ressemblent aux hérissons, aux musaraignes, aux souris... Exemple : tenrec.

Reproduction et utilisation interdites

- Chrysochloridés : onze espèces constituent la sous-famille des Chrysochlorinae tandis qu'une dizaine d'espèces constituent celle des Amblysominae. Ce sont de petits insectivores fouisseurs indigènesindigènes en Afrique australe. Ils vivent presque exclusivement sous terre. Ils ont les jambes courtes avec les griffes puissantes, la fourrure très dense qui repousse l'humidité, et la peau durcie, en particulier sur la tête. Ils ont des yeuxyeux non fonctionnels, les oreilles sont des ouvertures minuscules, ils ont une protection pour les narinesnarines.

- Macroscélidés : mammifères insectivores mesurant tous près de 30 centimètres. Ces animaux sont caractérisés par un long nezlong nez pointu, de minces pattes et une queue ressemblant à celle du rat. Une famille, 15 espèces. Exemple : elephant-shrew.

- Tubulidentés : mammifères ongulés africains dont le seul représentant est l'oryctérope. Il est caractérisé par ses molairesmolaires à croissance continue, un long museau, de grandes oreilles, un corps de cochon, des membres puissants et des griffes en forme de pelle pour creuser. Une famille, une espèce. Exemple : oryctérope.

- Proboscidiens : mammifères ongulés caractérisés par un appendice nasal transformé en trompe, d'où leur nom, qui vient du grec proboskis, « trompe ». Les espèces actuelles sont plus connues sous le nom d'éléphants. Ce sont les plus grands mammifères terrestres. Ils sont dotés de grandes oreilles, d'une longue trompe préhensilepréhensile et de défenses en ivoire. Leur vie sociale est très complexe. Une famille, trois espèces.

- Siréniens : mammifères ongulés soit purement marin tel que le dugong, soit vivant dans les zones littorales, aux estuairesestuaires et aux grands fleuves, comme le lamantin et la rhytine de Steller, aujourd'hui éteinte. Les siréniens sont herbivoresherbivores.

Le terme de vachevache marine est également utilisé populairement pour désigner le dugong et le lamantin ; ceux-ci atteignent 2,4 à 4,5 mètres de long et ressemblent superficiellement au morsemorse.

Le dugong a une nageoire dorsale à deux lobes, celle du lamantin est large et arrondie. Deux familles, quatre espèces. Exemples : dugong et lamantin.