au sommaire

Les méduses pourpres (Pelagia) se déplacent en bancs, au grand dam des baigneurs qui redoutent leurs cellules urticantes.

Méduse pelagia nocticula. © H.Tanaka - Shutterstock

Les cnidairescnidaires figurent parmi les plus anciens invertébrésinvertébrés apparus dans les océans à l'époque précambrienne il y a environ 650 millions d'années. Excepté pour les hydres d'eau douceeau douce, tous les cnidaires sont marins.

Méduse Pelagia vue de dessous : on distingue sous l’ombrelle des tissus roses qui sont les quatre gonades femelles, huit tentacules marginaux et quatre bras entourant une bouche. © C. Sardet/CNRS

La Pelagia et l'anaphylaxie

Leur corps s'organise autour d'une symétrie radiale d'ordre quatre ou multiple de quatre, et six ou multiple de six. Les cnidaires se distinguent des autres invertébrés par la présence de cellules urticantes (cnidocytes) contenant un « poison ». Lorsque ce poison est en contact avec la peau, il provoque une intense brûlure, c'est la fameuse piqûre de méduse. Un contact répété peut induire des réponses allergiques sévères, voire la mort. Ce phénomène nommé anaphylaxie a été découvert en 1902 par P. Portier et C. Richet (1850-1935) qui reçurent pour cette découverte le prix Nobel en 1913.

Classification des cnidaires

En fonction de leurs caractéristiques anatomiques et de leur cycle de vie, les cnidaires se subdivisent en trois classes :

- les hydrozoaires dont le cycle alternealterne en général entre une forme bourgeonnante, asexuée, benthiquebenthique, le polype, et une forme solitaire, sexuée, planctonique, la méduseméduse (hydroméduse) ;

- les scyphozoaires presque exclusivement ou exclusivement planctoniques ;

- les anthozoaires exclusivement benthiques et vivant sur des fonds rocheux (actinies, coraux...), rarement les fonds meubles. Les hydrozoaires et scyphozoaires possèdent dans leur cycle de vie une forme planctonique.

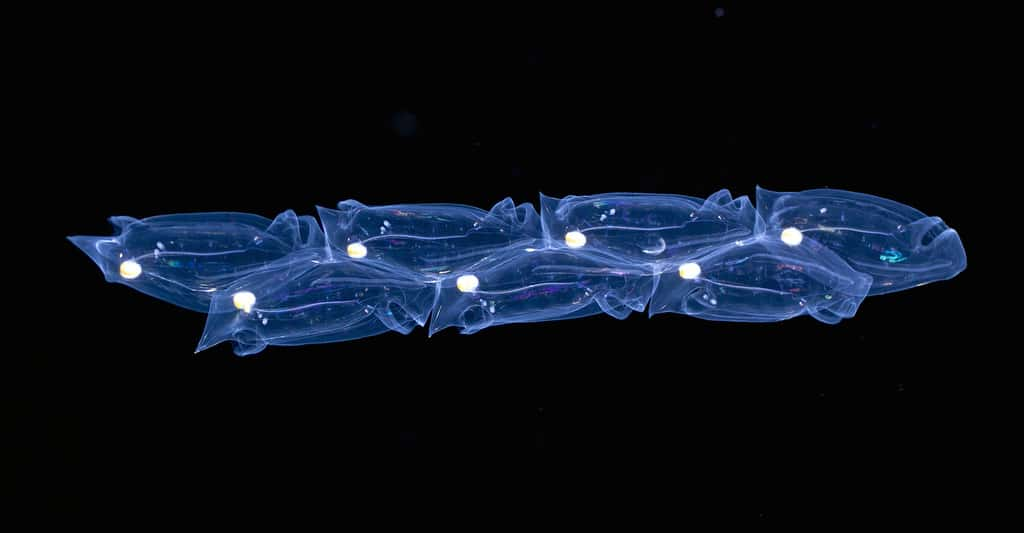

Groupe de méduses Pelagia : les pélagies sont présentes dans les eaux chaudes de la Méditerranée, la mer Rouge et l’océan Atlantique. Leurs couleurs variant du mauve à l’orange jusqu’au brun-jaune, dépendent de leur alimentation composée d’animaux du zooplancton - salpes, copépodes, larves diverses - et petits poissons. © N. Sardet/CNRS

Chez les hydrozoaires, la méduse possède un vélumvélum, sorte de repli sous l'ombrelle qui en limite l'ouverture.

On distingue six ordres d'hydroméduses en fonction de la position des gonadesgonades (sur les parois de l'estomacestomac ou sur les canaux radiaires), de la forme de l'ombrelle (aplatie ou haute) et du mode de développement (direct ou indirect).

Les méduses les plus fréquentes sur nos côtes sont les anthoméduses (hautes), les leptoméduses (plates), les limnoméduses (polypes nus, régressés), les trachyméduses (l'œuf fécondé se développe directement en méduse sans stade polype asexuéasexué).

Chez les scyphozoaires, la méduse est dépourvue de vélum. En fonction des espècesespèces, elle peut provenir d'une prolifération asexuée d'un stade benthique ou bien être formée directement dans le planctonplancton à partir d'un œuf comme c'est le cas de l'espèce urticante très fréquente Pelagia noctiluca.

Morphologie des méduses

Les méduses ont une forme de disque légèrement convexeconvexe, l'ombrelle, bordée d'extensions digitiformes contractiles, les tentacules. Elles présentent une symétrie radiale d'ordre quatre. Leur taille varie, selon les espèces, de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres. La surface des tentacules est tapissée d'une multitude de cellules à veninvenin, capable d'immobiliser les proies. Une fois paralysées et tuées, elles sont enlacées par les tentacules et ramenées vers l'ouverture buccale. La face ventrale concaveconcave de l'ombrelle porteporte en son centre un organe en forme de battant de cloche, parfois fortement découpé, le manubriummanubrium.

Contrairement à la plupart des animaux pluricellulaires, les méduses ne disposent que d'un seul orifice digestif situé à l'extrémité du manubrium. L'œsophageœsophage contenu dans le manubrium débouche dans un estomac d'où partent des canaux radiaires au nombre de quatre ou un multiple de quatre. Les méduses disposent d'une musculature efficace, d'organes sensoriels et d'équilibration (ocelles, statocystes, rhopalies) leur permettant de se déplacer, de capter les signaux de l'environnement et de maintenir leur position dans l'eau.