au sommaire

Les moyens de la lutte biologique faisant appel à des auxiliaires

- 1°) Lutte microbiologique

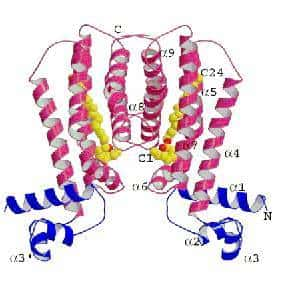

Certains microorganismesmicroorganismes pathogènespathogènes pour des ravageurs des cultures permettent d'effectuer des traitements renouvelables selon les besoins. Il peut s'agir de virus, de bactériesbactéries ou de champignonschampignons.

Virus pathogènes pour des chenilles, vus au microscope électronique. © Photo H. de Conchard/INRA. - Toute reproduction et exploitation interdites

Ainsi, des virus provoquent des maladies à polyèdre ou des granuloses, et sont utilisés contre des LépidoptèresLépidoptères tels que des noctuelles, la processionnaire du pin et la piéride du chou.

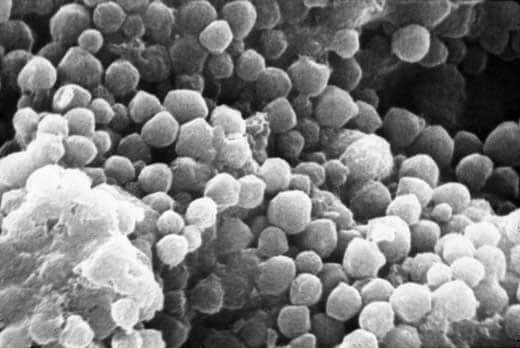

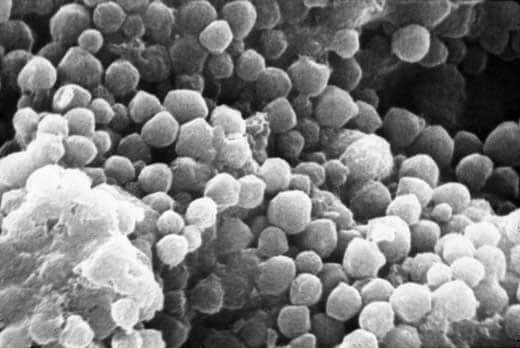

Colonie de Bacillus thuringiensis, bactéries pathogènes pour les insectes.© Photo J. Niore/INRA. - Toute reproduction et exploitation interdites

La bactérie la plus utilisée est Bacillus thuringiensisBacillus thuringiensis, surtout contre diverses chenilles. Elle agit au niveau du tube digestiftube digestif de son hôte par l'intermédiaire d'une toxinetoxine qu'elle fabrique.

Champignon pathogène sur une cétoine (Coléoptère). © Photo J. Niore/INRA. - Toute reproduction et exploitation interdites

Des champignons peuvent provoquer diverses maladies chez de nombreux ravageurs. Le genre Beauveria est utilisé contre le carpocapsecarpocapse des pommes, la pyrale du maïspyrale du maïs, le doryphore ou le hanneton (ColéoptèreColéoptère). Le genre Entomophthora est notamment utilisé contre certains puceronspucerons.

D'autres microorganismes permettent de lutter contre des maladies des plantes. Ceux-ci, inoffensifs pour les végétaux, sont en effet capables d'entrer efficacement en compétition avec des microorganismes pathogènes. Leur utilisation est toutefois limitée à quelques cultures.

- 2°) Epandage d'organismes phytophages

Certaines espècesespèces, appartenant à divers groupes, consomment ou parasitent des plantes de façon suffisamment spécifique pour être utilisées contre des mauvaises herbes.

La jacinthe d'eau est par exemple une mauvaise herbe très envahissante qui peut être combattue par ce moyen, notamment en Afrique où elle nuit à la pisciculturepisciculture. Deux charançons (Coléoptères) ont été lâchés dans plusieurs pays pour consommer cette jacinthe, et une réduction de la nuisancenuisance a le plus souvent été obtenue.

La striga est une autre mauvaise herbe, très nuisible aux cultures céréalières en Afrique, qui peut être soumise à une lutte biologique. Il existe en effet un champignon microscopique qui peut stopper sa croissance. L'épandageépandage de ce microorganisme a ainsi fortement augmenté les rendements de sorgho.

- 3°) Préservation ou lâcher de prédateurs

Punaise (Hétéroptère) prédatrice se nourrissant d'œufs de doryphore (Coléoptère).© Photo J. Daumal/INRA. - Toute reproduction et exploitation interdites

Les prédateurs sont des organismes qui consomment plusieurs proies au cours de leur vie. Parmi ceux qui chassent des espèces nuisibles, il y a bien sûr des mammifèresmammifères comme les chauve-sourischauve-souris ou les hérissons, des oiseaux comme les mésanges, des reptilesreptiles comme les lézards et de nombreuses autres espèces très connues, mais les lâchers de lutte biologique ont essentiellement recours aux acariensacariens et aux insectesinsectes.

Parmi les acariens, c'est le genre Phytoseiulus qui est le plus utilisé, contre d'autres acariens au comportement phytophagephytophage. Parmi les insectes, ce sont les coccinelles (Coléoptères) qui sont le plus fréquemment lâchées, en particulier contre les pucerons.

Chrysope (Névroptère) dont les larves sont de redoutables prédateurs. © Photo J. Gambier/INRA.. - Toute reproduction et exploitation interdites

Bien que faisant rarement l'objet de lâchers, beaucoup d'autres insectes sont des prédateurs efficaces qui doivent être protégés. Les syrphes (Diptères) s'attaquent ainsi aux colonies de pucerons et les carabes (Coléoptères) sont redoutables pour divers petits insectes. Des punaises (Hétéroptères) fournissent aussi une grande diversité de prédateurs, très polyphagespolyphages et qui attaquent les cicadelles, les pucerons, les psylles (HomoptèresHomoptères), les petites chenilles ou les acariens.

Les Névroptères, notamment les chrysopes et hémérobes, sont d'autres prédateurs d'intérêt agronomique dont les larveslarves se nourrissent de petits arthropodesarthropodes tels que les pucerons, les psylles, les aleurodes, les cochenillescochenilles (Homoptères), les acariens, les œufs de papillons et les petites chenilles.

- 4°) Epandage de parasites

Les parasitesparasites n'attaquent qu'un seul hôte. Parmi les véritables parasites, et non les parasitoïdesparasitoïdes dont il sera question ci-dessous, seuls quelques vers du groupe des nématodesnématodes ont été ou sont utilisés. Si beaucoup de nématodes s'attaquent aux racines et sont donc des ravageurs des plantes, certains sont en effet parasites d'insectes. Des espèces sont ainsi utilisables contre des insectes du colza.

- 5°) Préservation ou lâcher de parasitoïdes

Les parasitoïdes se différencient des parasites en présentant une phase libre : les stades œuf, larve et nymphenymphe sont parasites tandis que l'adulte est libre. Il s'agit d'insectes appartenant aux ordres des Diptères - surtout à la famille des Tachinidae - et des Hyménoptères (nombreuses familles). Ils peuvent être ectoparasites (à l'extérieur de leur hôte) ou endoparasites (à l'intérieur de leur hôte). Ils sont solitaires (un individu par hôte) ou grégairesgrégaires (plusieurs individus par hôte).

Momie d'un puceron (Homoptère) qui a été parasité par un Hyménoptère Braconidae.© Photo R. Coutin & N. Hawlitzky/INRA.- Toute reproduction et exploitation interdites

Il existe des parasitoïdes oophages s'attaquant à des œufs d'insectes ou d'araignéesaraignées et appartenant à 13 familles d'Hyménoptères, et surtout aux Mymaridae, Trichogrammatidae et Scelionidae. Ainsi, le Scelionidae Trissolcus basalis est utilisé en lutte biologique contre une punaise cosmopolite et polyphage. De même, des Trichogrammes sont lâchés dans le monde entier contre divers Lépidoptères nuisibles aux cultures.

Il existe également beaucoup de Diptères ou d'Hyménoptères parasitoïdes larvaires, appartenant à de nombreuses familles. L'Hyménoptère Apanteles glomeratus attaque par exemple les chenilles de la piéride du chou.

Les Hyménoptères parasitoïdes nymphaux sont presque aussi fréquents. Ainsi, Dibrachys affinis attaque les chrysalideschrysalides de l'eudémis de la vigne.

Trichogramme femelle (Hyménoptère) pondant dans des œufs de la pyrale du maïs (Lépidoptère). © Photo P. Stengel/INRA - Toute reproduction et exploitation interdites

Quelques rares Diptères et Hyménoptères sont même parasitoïdes d'adultes (le Diptère Istocheta aldrichi sur le hanneton japonais, par exemple). Il existe enfin des cas intermédiaires : les parasitoïdes ovo-larvaires sont des Hyménoptères qui pondent dans des œufs et se développent dans les larves qui en sont issues (Phanerotoma ocularis sur la pyrale des dattes, par exemple), tandis que les parasitoïdes larvo-nymphaux sont des Diptères ou des Hyménoptères qui pondent dans des larves et terminent leur développement dans les nymphes qui en sont issues (le Diptère Pseudoperichaeta nigrolineata sur la pyrale du maïs, par exemple).