au sommaire

Le miel, la chaleur et les abeilles attirent les prédateurs. Il y a les souris, les pics-verts, les frelonsfrelons (notamment les frelons asiatiques), les guêpes qui peuvent investir la ruche et détruire ses habitantes mais également des parasitesparasites, comme le Varroa, qui nécessitent une vigilance de la part de l'apiculteur.

Le Varroa, un parasite ennemi des abeilles

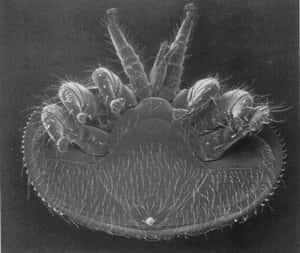

Issu de l'île de JavaJava, en Indonésie, le Varroa est arrivé en Europe dans les années 1970 et en France dans les années 1980. Les échanges et exportations de reines et d'essaims ont contribué à sa propagation. Un peu plus gros qu'une puce, ce parasite ressemble à un minuscule crabe brun. Le Varroa se nourrit de la larvelarve, de la nymphenymphe et suce l'hémolymphehémolymphe de l'abeille.

Le Varroa est un vecteur de maladies. Lors de la piqûre, il peut injecter des agents pathogènespathogènes qui vont engendrer des maladies telles que la loque ou la paralysie. Si la destruction totale du Varroa est pratiquement impossible, il faut en limiter le nombre de façon à ce que la colonie n'en soit pas infestée. Pour cela, il existe différents traitements chimiques ou alternatifs.

Traitements contre le Varroa : Apivar, acide formique, thymol…

Les traitements s'effectuent après la récolte. Il s'agit de lanières plastifiées contenant soit de l'amitraze (Apivar), soit du fluvalinate (Apistan), que l'on installe au centre de la ruche entre les cadres de couvaincouvain. Les traitements chimiques présentent l'inconvénient, à terme, de créer un phénomène de résistancerésistance. De plus, il s'agit d'insecticidesinsecticides que l'on introduit dans la ruche et qui viendront s'ajouter à l'ensemble des produits disséminésdisséminés par les cultivateurs.

On peut opter pour des traitements alternatifs, comme l'acide formique ou l'acide oxalique, à utiliser avec toutes les précautions car ces acides sont dangereux pour l'apiculteur qui doit porter masque, gants et lunettes.

Le thymol est efficace à environ 80 %. Apilife-Var, Thymovar, Apiguard sont des traitements au thymol respectivement disponibles en Italie, en Suisse et en France. Le thymol peut également être utilisé pur.

La teigne : un papillon dans la ruche

La teigneteigne est un papillon gris qui entre dans la ruche et pond ses œufs. La larve se nourrit de cire et sa multiplication peut provoquer de gros dégâts. Généralement, les abeilles sortent les larves et arrivent à juguler l'invasion.

Pour les aider, il faut renouveler régulièrement les cadres. Les cadres noirs doivent être changés car ils sont vecteurs de maladies. Idéalement, il faut renouveler trois cadres par an afin d'éviter la prédation.

Autres prédateurs : souris, pic-vert, guêpe et frelon asiatique

On surélève les ruches et on réduit les entrées afin d'empêcher les petits mammifèresmammifères comme les souris d'y rentrer.

L'hiverhiver, le pic-vert peut détruire une ruche. Il commence par faire un trou, puis y introduit sa tête. Une fois rentré dans la ruche, le pic-vert va tout détruire, manger les larves, les abeilles, le miel.

Les frelons européens et les guêpes se nourrissent d'abeilles plutôt en fin d'été mais leurs prises sont peu nombreuses et ne sont pas susceptibles de mettre en danger la colonie. En revanche, certains frelons, comme le frelon asiatique (arrivé en France par le truchement de poteries asiatiques), présentent de graves dangers pour les colonies. Ces frelons attaquent en nombre et sans répit, si bien qu'à terme ils viennent à bout de la population d'abeilles.

Les frelons asiatiques sont encore méconnus. On sait qu'ils sont agressifs, que leurs nids en fin de saisonsaison peuvent atteindre plus d'un mètre et abriter des milliers d'individus. Pour l'instant, le seul moyen de lutte connu est de réduire les entrées de la ruche à 5 mm et de piéger les fondatrices (reines des frelons) dès leur sortie, vers mars-avril, puis de maintenir des pièges en action.