au sommaire

Les paléontologuespaléontologues ont toujours été surpris de ne jamais trouver parmi les dinosauresdinosaures d'espècesespèces adaptées à un mode de vie aquatique ou semi-aquatique. Bien qu'il ait été proposé que certains dinosaures aient pu être aquatiques du fait, par exemple, de leur masse corporelle trop importante (les sauropodessauropodes par exemple) ou encore de leur présence dans des gisementsgisements marins (ankylosaures), de telles hypothèses furent rapidement abandonnées, faute de preuves. En revanche, une preuve de vie semi-aquatique a été découverte chez les spinosaures grâce à l'analyse isotopique de l'oxygène.

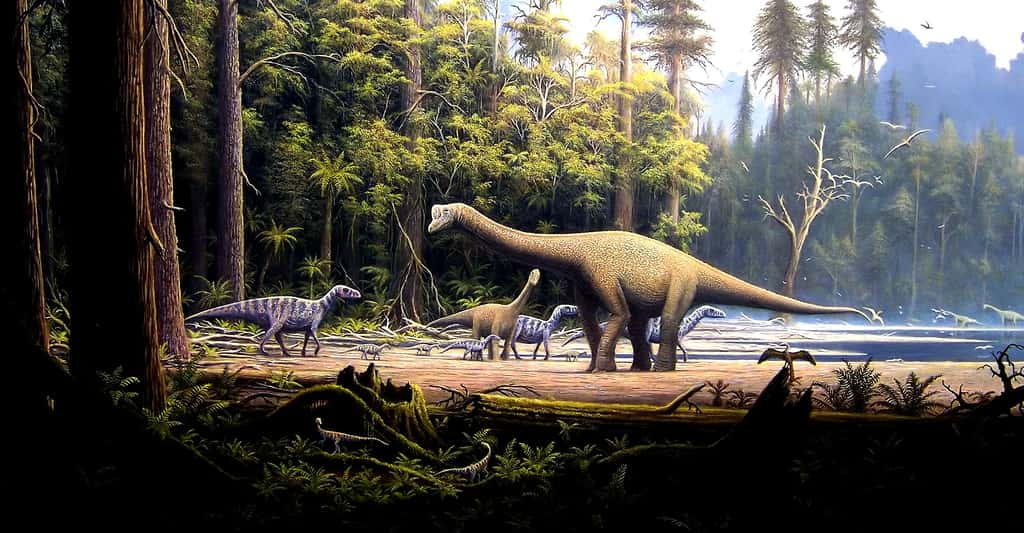

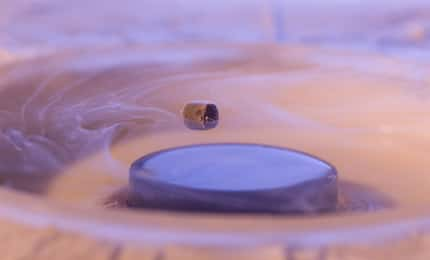

Le spinosaure est un dinosaure semi-aquatique. Les paléontologues le savent grâce à l'analyse isotopique de l'oxygène. © Marc Simonetti, CNRS

Le Baryonyx et la question des dinosaures aquatiques

La question de la vie aquatique des dinosaures (qui comptent des centaines d'espèces) fut relancée dans les années 1980 avec la découverte en Angleterre d'un dinosaure carnivorecarnivore particulier, Baryonyx walkeri.

Ce dinosaure carnivore appartenant au groupe des spinosaures possédait en effet un museau long et étroit garni de multiples dents coniques et d'imposantes griffes aux doigts de la main laissant penser qu'il se nourrissait de poissonspoissons, hypothèse confortée par son contenu stomacal qui comprenait des écailles de poissons partiellement digérées.

Selon les découvreurs de Baryonyx, il était fort possible que cet animal, en partie piscivorepiscivore, eût été également aquatique, mais cette idée fut abandonnée, du fait notamment de la morphologiemorphologie de ses membres postérieurs, apparemment taillés pour la locomotion terrestre, et d'aucune autre caractéristique anatomique indiquant une adaptation à la vie aquatique.

Les isotopes stables de l'oxygène montrent que les spinosaures passaient le plus clair de leur temps dans l'eau. © Marc Simonetti et Romain Amiot, DR

Preuve d'une vie semi-aquatique chez les spinosaures

Une série d'études de la composition isotopique de l'oxygène contenue dans l'apatite d'hippopotames et de mammifèresmammifères terrestres actuels vivant dans des parcs kényans ont en revanche montré qu'il existait une différence de δ18O entre les hippopotames (semi-aquatiques) et les autres herbivoresherbivores terrestres (gnous, zèbres, éléphants...). Une telle différence est due au mode de vie des hippopotames, qui, passant l'essentiel de leur temps dans l'eau, évapotranspirent moins que leurs congénères terrestres.

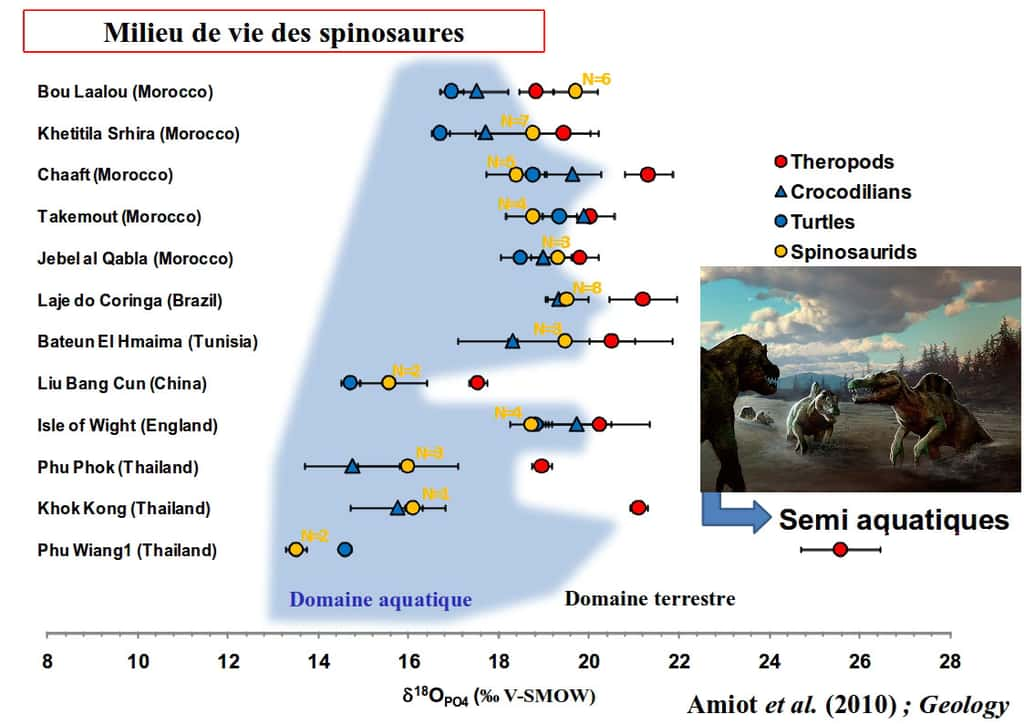

Cette constatation a été appliquée à l'étude du milieu de vie des spinosaures. En comparant la composition isotopique moyenne de l'oxygène (c'est-à-dire l'abondance relative entre les deux isotopes 18O et 16O que l'on note δ18O) de leur apatite avec celui d'animaux terrestres (autres dinosaures) et semi-aquatiques (crocodilescrocodiles et tortuestortues d'eau douceeau douce) coexistants, il a été montré que les spinosaures étaient des dinosaures semi-aquatiques, c'est-à-dire qu'ils passaient l'essentiel de leur temps dans l'eau, comme le font aujourd'hui crocodiles, tortues ou encore hippopotames.

Au-delà de l'intérêt d'avoir mis en évidence l'existence de dinosaures vivant dans l'eau, cette découverte montre que les dinosaures avaient des modes de vie beaucoup plus diversifiés que ce qu'on pensait. Elle permet aussi d'expliquer comment plusieurs dinosaures carnivores géants (ici les spinosaures et les autres grands théropodesthéropodes géants) pouvaient coexister sur une même zone géographique ; ils se partageaient en effet les ressources alimentaires et territoriales.