Comme Morganucodon illustré précédemment, peut-être considéré comme l'archétypearchétype des Mammalia, Eomaia scansoria (littéralement « la mère primordiale qui sait grimper ») est l'archétype des placentaires.

La formation du CrétacéCrétacé de Yixian, près de Pékin, où Eomaia scansoria a été trouvé (125 millions d'années), était jusqu'ici plus connue pour ses dinosaures à plumes et tout un cortège d'autres vertébrésvertébrés. Plusieurs autres mammifèresmammifères y ont été signalés, mais tous plus primitifs qu'Eomaia. Aucun n'a atteint le stade placentaire, et leur mode de reproduction devait être analogue à celui de l'ornithorynqueornithorynque et autres monotrèmesmonotrèmes qui pondent des œufs. Eomaia avait le même régime alimentaire, mais était vraisemblablement arboricolearboricole, et non exclusivement terrestre.

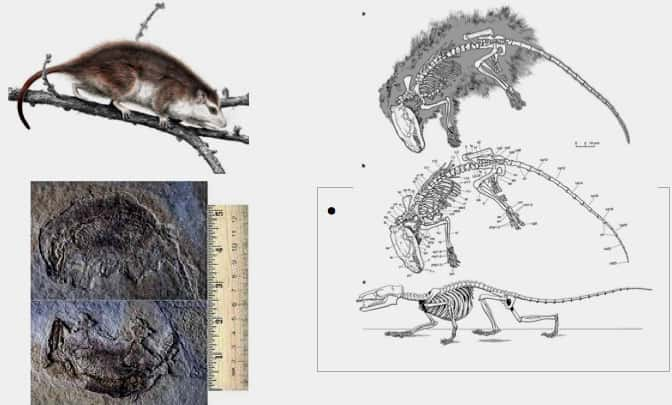

Eomaia scansoria, un animal de 20 à 25 grammes

Le fossile Eomaia est très bien conservé, comme on le constate sur l'image ci-dessous : son squelette est visible sur les deux blocs de calcairecalcaire qui le révèlent, et la silhouette de son pelage s'y dessine. On peut ainsi constater que sous les poils allongés et rigides du manteaumanteau, il existait une sous-couche de soies plus fines. Le petit animal, tout juste 20 à 25 grammes, vivait dans les frondaisons de la végétation proche du lac où il a péri noyé. Ses longs doigts des mains et des pieds, couronnés de griffes aplaties, lui permettaient de saisir les branchages et de les escalader avec agilité. Des insectesinsectes et autres petits animaux constituaient son ordinaire. C'est le mode de remplacement de la denture et la morphologiemorphologie du bassin qui ont permis d'envisager qu'il avait un mode de reproduction placentaire. Cependant, l'étroitesse du pelvis laisse penser que la période de gestationgestation était brève, et suivie d'une plus longue période où le jeune, agrippé à l'abdomenabdomen de la mère, se nourrissait de son lait.

Les auteurs de la découverte expliquent la diversité de la faunefaune mammalienne du Crétacé de Chine par la variété des situations écologiques qu'on y dévoile : certains des animaux qu'on y rencontre vivaient dans des dunes, et donc dans un environnement beaucoup plus sec qu'Eomaia. L'un d'eux, un multituberculé, était le géant de son temps avec un crânecrâne de près de 11 cm de long. Hormis Eomaia, aucun de ces mammifères n'a laissé de descendance.

Un aspect intéressant de cette découverte concerne l'ancienneté du rameau placentaire et les discussions et controverses qui ont parfois opposé paléontologuespaléontologues et molécularistes : la date de 125 millions d'années attribuée au fossilefossile s'accorde avec les plus récents résultats de phylogénie moléculairephylogénie moléculaire, et confirme les hypothèses des paléontologues.