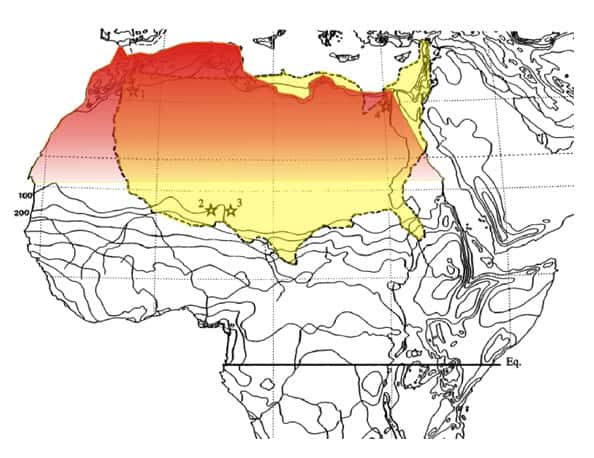

Les découvertes effectuées ces dernières années dans le Continental intercalaire d'Afrique du Nord et dans les niveaux correspondant du Brésil et d'Argentine dessinent l'image de faunesfaunes très particulières et posent de nouvelles questions. L'une d'elles porteporte sur l'étendue géographique de ces paléoenvironnements.

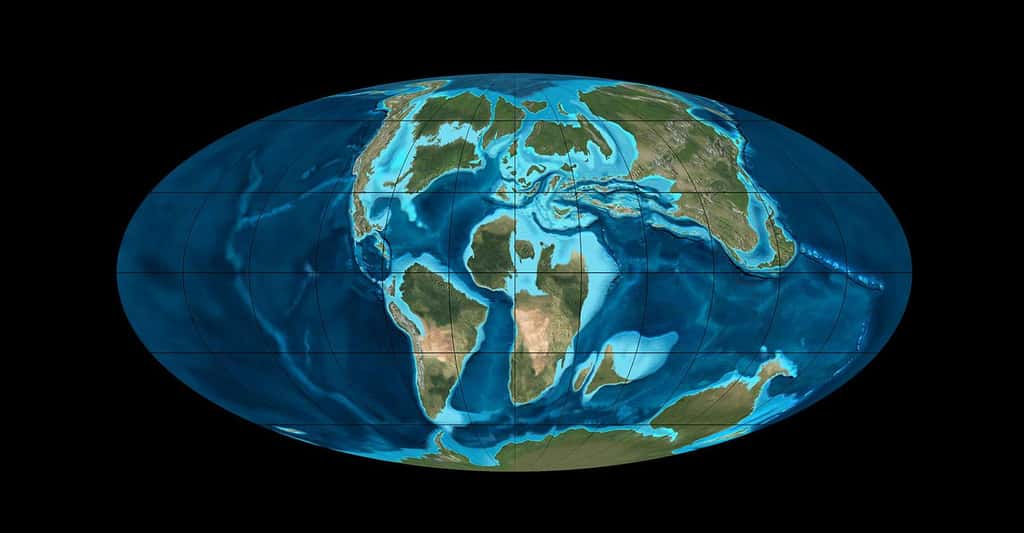

Au Cénomanien, peut-on envisager qu'un écosystèmeécosystème relativement homogène - caractérisé par les spinosaures, les carcharodontosaurescarcharodontosaures, Onchopristis et Mawsonia - s'étende de l'Égypte au Brésil, voire à l'Argentine ? En 2003, Russell et Paesler avaient déjà insisté sur le fait que la seule portion africaine de cette étendue est plus grande que la surface des États-Unis.

Bien sûr cet écosystème, s'il est effectivement reconnu, n'était pas homogène ni dans le temps ni dans l'espace et certaines découvertes localisées, par exemple celle d'une petite faune de poissonspoissons et d'invertébrésinvertébrés effectuée par Didier Dutheil dans les Kem Kem, montrent que l'endémismeendémisme peut être localement élevé.

L'objectif est maintenant d'affiner la résolutionrésolution de l'image construite à partir des fossilesfossiles et de tester les hypothèses. Reconnaît-on une succession des faunes au sein du Continental intercalaire ? Distingue-t-on des différences de composition de faunes horizontalement, c'est-à-dire des particularismes liés à leur localisation ou aux écosystèmes qu'elles occupaient ? Enfin, peut-on tester la réalité des particularismes observés au sein des chaînes alimentaireschaînes alimentaires, c'est-à-dire des proportions élevées d'espècesespèces de grande taille et d'espèces carnivorescarnivores ?

L'étude du passé par le présent : l'uniformitarisme

Depuis l'époque de James Hutton et de Charles Lyell aux XVIIIe et XIXe siècles, un des principes de base de la recherche géologique et paléontologique et que « le présent est la clé du passé », c'est-à-dire que l'étude des processus en action de nos jours nous permet de comprendre les processus en cours dans le passé lointain.

Cette méthode montre tous les jours son efficacité et demeure le principe de base pour toutes les études dans ces domaines. Il y a cependant des événements dans l'Histoire de la Terre qui n'ont pas d'équivalent actuel et qui sont d'autant plus difficiles à étudier. Un exemple spectaculaire est la catastrophe de la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, causée par l'impact d’une météorite sur la Terre et qui provoqua une extinction de masseextinction de masse.

Mais d'autres situations, moins extraordinaires, trouvent difficilement leurs équivalents actuels. Il en est peut-être ainsi des écosystèmes de la fin du Continental intercalaire qui, si les caractéristiques mentionnées ci-dessus s'avèrent réelles, sont difficilement comparables aux écosystèmes actuels.

Une nouvelle recherche, financée par le fonds national suisse de la recherche scientifique, démarre au muséum de la ville de Genève avec Émilie Läng. Cette spécialiste des dinosauresdinosaures sauropodessauropodes va utiliser les données déjà publiées dans les revues scientifiques et mener des fouilles sur le terrain pour répondre à ces questions. Il s'agira notamment d'appliquer des outils statistiques pour voir si les assemblages de fossiles sont significativement différents au sein de la série sédimentaire et latéralement, et de vérifier si ces écosystèmes sont uniques par leurs structures et leur réseau trophique et sans équivalents actuels.