Ces réserves étant posées, il n'en demeure pas moins que l'hypothèse de départ - beaucoup de grosses espècesespèces et beaucoup de dinosauresdinosaures carnivorescarnivores - garde son sens. La proportion importante de dinosaures carnivores dans les Kem Kem a été constatée par le paléontologuepaléontologue canadien Dale Russell en 1996.

La théorie de Bob Bakker

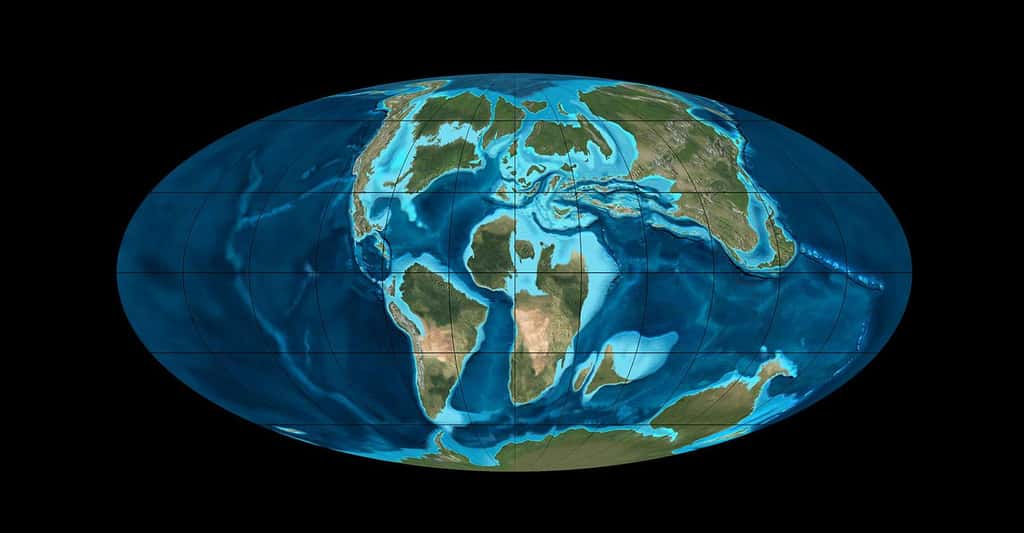

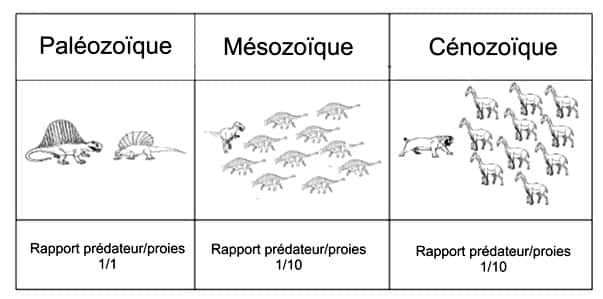

Cette caractéristique est aussi intéressante car elle contredit une théorie proposée une vingtaine d'années plus tôt par le très médiatique chercheur américain Bob Bakker. En estimant les proportions de dinosaures carnivores par rapport aux dinosaures herbivoresherbivores dans divers gisementsgisements dans le monde, ce dernier a suggéré que la faible proportion de dinosaures carnivores par rapport aux herbivores - comparable aux proportions constatées dans les faunesfaunes actuelles de grands mammifèresmammifères - indique un métabolismemétabolisme élevé pour les dinosaures (donc des animaux à sang chaud).

Une proportion plus importante de carnivores, au contraire, aurait signifié que ces derniers nécessitaient d'un nombre moins important de proies, comme on l'observe chez les reptilesreptiles actuels à « sang froid ». Sans se prononcer sur la question du métabolisme, Russell suppose, lui, que la proportion importante de dinosaures carnivores dans les Kem Kem est le résultat d'un écosystèmeécosystème particulier : la chaîne alimentairechaîne alimentaire - généralement constituée de plusieurs niveaux séparant les « top » prédateurs des animaux situés à la base - serait court-circuitée.

Prédateurs et chaîne alimentaire

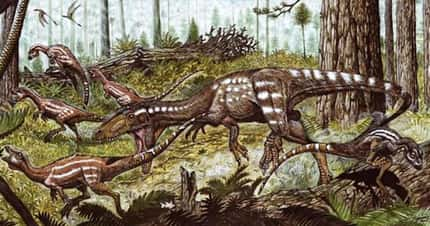

Pour une raison encore mal définie, mais qui pourrait être liée à une absence relative de végétation, les dinosaures herbivores qui occupent généralement les niveaux intermédiaires de la chaîne auraient été peu abondants. Les carnivores se seraient alors spécialisés sur la prédation d'organismes situés au bas de la chaîne, en particulier les vertébrésvertébrés aquatiques. C'est exactement ce que l'on observe avec les spinosaures « pêcheurs ».

Cette solution expliquerait de manière originale la grande proportion de carnivores et, en tenant compte des conditions climatiques particulières qui favorisaient une forte productivité du milieu aquatique, le grand nombre d'espèces géantes. Sur ce dernier point, il est à noter qu'en milieu marin aussi les espèces les plus grandes - baleines à fanonsbaleines à fanons et requins filtreurs - sont celles qui se nourrissent directement à la base de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire le plancton. Peut-on suggérer qu'en milieu marin et en milieu continental le court-circuitage de la chaîne alimentaire soit un facteur favorisant la grande taille des prédateurs ?