au sommaire

- À lire aussi

Le relief des fonds océaniques

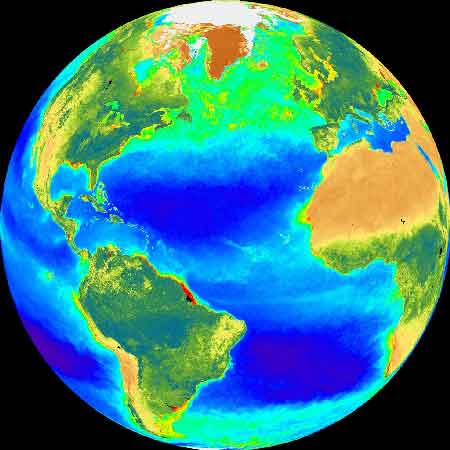

Le relief des fonds océaniques est un héritage de la tectonique des plaquestectonique des plaques. Voyons d'abord les grandes lignes du relief des fonds océaniques exprimé par la figure suivante.

© Pierre André Bourque

Le plateau continentalplateau continental, correspondant à la marge de la croûte continentalecroûte continentale, est de bathymétriebathymétrie (profondeur d'eau) très faible comparativement au reste de l'océan, de zéro à moins de 200 mètres. Sa pente moyenne est très faible, 0° 7' seulement. Le talus continentaltalus continental a une pente de l'ordre de 4° seulement, mais qu'on représente le plus souvent, dans notre iconographie habituelle, comme très abrupte. Par rapport au plateau continental, il s'agit néanmoins d'un changement de pente relativement brusque, créant une rupture de pente importante et marquée. Cette rupture se fait à une profondeur de 132 mètres en moyenne. A la base du talus, il y a une sorte de bombement qu'on appelle le glacis continentalglacis continental-. Toute cette zone qui va, du rivage jusqu'à la base du glacis, forme ce qu'on appelle la (marge continentale.

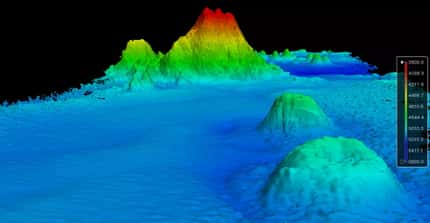

Le bassin océanique proprement dit est formé de la plaine abyssaleplaine abyssale (4000 à 6000 mètres de profondeur) et la crête médio-océanique (2000 à 3000 mètres). Des fosses profondes caractérisent le pourtour du Pacifique (la fosse des Mariannes atteint les 11 033 mètres).

On comprend mieux l'origine de ces reliefs lorsqu'on sait comment se forme un océan. La topographie d'une marge continentale a hérité du processus de rifting, d'abord continental, puis océanique. Le plateau continental correspond à la croûte continentale, et la rupture de pente, à la terminaison de cette croûte. La couverture sédimentaire vient adoucir les reliefs de la croûte. Le glacis correspond à l'empilement des sédimentssédiments à la base du talus. Dans la figure ci-haut, il s'agit d'une marge océanique dite passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité tectonique significative: croûte océaniquecroûte océanique et croûte continentale font partie de la même plaque lithosphériqueplaque lithosphérique. Dans la figure qui suit, la marge est dite active, à cause de la collision entre deux plaques. Les fosses profondes correspondent à des zones de subductionzones de subduction et constituent la frontière entre les deux plaques lithosphériques.

© Pierre André Bourque

- La formation d'un océan

La formation d'un océan se déroule en quatre étapes

© Pierre André Bourque

L'accumulation de chaleur sous une plaque continentale cause une dilatationdilatation de la matière qui conduit à un bombement de la lithosphèrelithosphère. Il s'ensuit des forces de tension qui fracturent la lithosphère et amorcent le mouvement de divergence. Le magmamagma viendra s'infiltrer dans les fissures, ce qui causera par endroits du volcanismevolcanisme continental; les laveslaves formeront des volcansvolcans ou s'écouleront le long des fissures.

© Pierre André Bourque

La poursuite des tensions produit un étirement de la lithosphère; il y aura alors effondrementeffondrement en escalierescalier, ce qui produit une vallée appelée un rift continentalrift continental. Il y aura des volcans et des épanchements de laves le long des fractures.

Avec la poursuite de l'étirement, le rift s'enfonce sous le niveau de la mer et les eaux marines envahissent la vallée. Deux morceaux de lithosphère continentale se séparent et s'éloignent progressivement l'un de l'autre. Le volcanisme sous-marinsous-marin forme un premier plancherplancher océanique basaltiquebasaltique (croûte océanique) de part et d'autre d'une dorsale embryonnaire; c'est le stade de mer linéaire.

© Pierre André Bourque

L'élargissement de la mer linéaire par l'étalement des fonds océaniques conduit à la formation d'un océan de type Atlantique, avec sa dorsale bien individualisée, ses plaines abyssales et ses plateaux continentaux correspondant à la marge de la croûte continentale