au sommaire

- À lire aussi

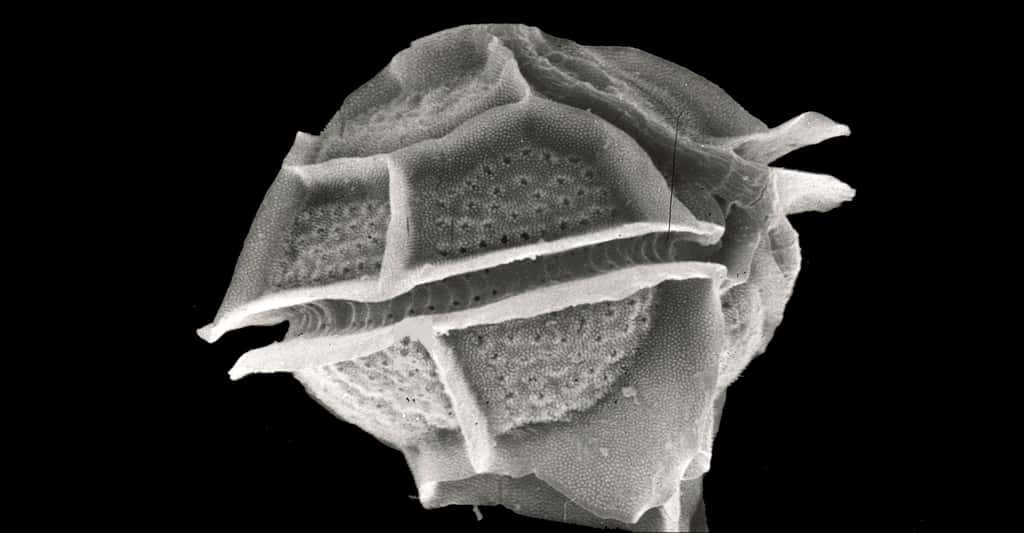

Il est inquiétant de savoir que les déchetsdéchets domestiques, industriels et agricoles stimulent la prolifération de bactériesbactéries (cyanobactériescyanobactéries ou alguesalgues bleu-vert). Les cyanobactéries font partie des plus grandes populations de bactéries de la planète, et des plus anciennes : on en a trouvé sous forme de fossilesfossiles datant de plus de 3,5 milliards d'années !

Spiruline. © Bigone - Shutterstock

Certaines vivent dans l'eau douceeau douce, d'autres dans l'eau de mer. Toutes les espècesespèces ne sont pas toxiques. La cyanobactérie d'eau douce SpirulineSpiruline, par exemple, véritable mine de protéinesprotéines, a été cultivée par les Aztèques de l'ancien Mexique et l'est toujours par les Africains autour du lac Tchad. Elle est aujourd'hui consommée dans le monde entier, et entre autres comme « médic-aliment ». De nombreuses autres espèces sont cependant toxiques pour l'homme et les animaux.

© Unesco

La déforestationdéforestation, l'agricultureagriculture et d'autres changements apportés à l'occupation des sols favorisent peut-être la prolifération actuelle des cyanobactéries nuisibles de l'eau douce. Le lessivage des phosphatesphosphates agricoles peut stimuler leur épanouissement ; les efflorescencesefflorescences forment une écumeécume bleuvert à la surface des mares, des lacs et des réservoirs, potentiellement mortelle pour les animaux domestiques et sauvages, et même pour les humains. On a signalé des cas d'intoxication de l'homme en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Australie, au Bangladesh, en Chine, dans 12 pays européens, en Inde, en Israël, au Japon, en Thaïlande et dans l'ancienne Union soviétique.

© Unesco

À la différence des efflorescences d'algues marines, le danger le plus courant pour la santé publique dans l'eau douce ne provient pas d'une éventuelle accumulation de toxinestoxines d'algues dans le système digestif des fruits de mer, mais bien de la consommation d'eau directement contaminée par des tératogènestératogènes (qui provoquent des malformationsmalformations chez les embryonsembryons) et par des toxines de cyanobactéries qui, à la longue, peuvent favoriser l'apparition de tumeurstumeurs.

© Unesco

Plusieurs pays d'Europe du Nord, ainsi que Hong Kong et le Japon, sont désormais convenus de réduire de 50 % en quelques années le ruissellement des phosphates et des nitrates. C'est un pas dans la bonne direction mais il est à craindre que leurs efforts ne soient vains si leurs voisins continuent à polluer.