Ce « vaste réservoir de la nature » qu'est la mer, comme l'a dit Jules VerneJules Verne, n'est pas toujours tranquille. On peut aussi voir la mer « danser » comme dans la chanson de Charles Trenet. Marées et vaguesvagues mènent cette danse.

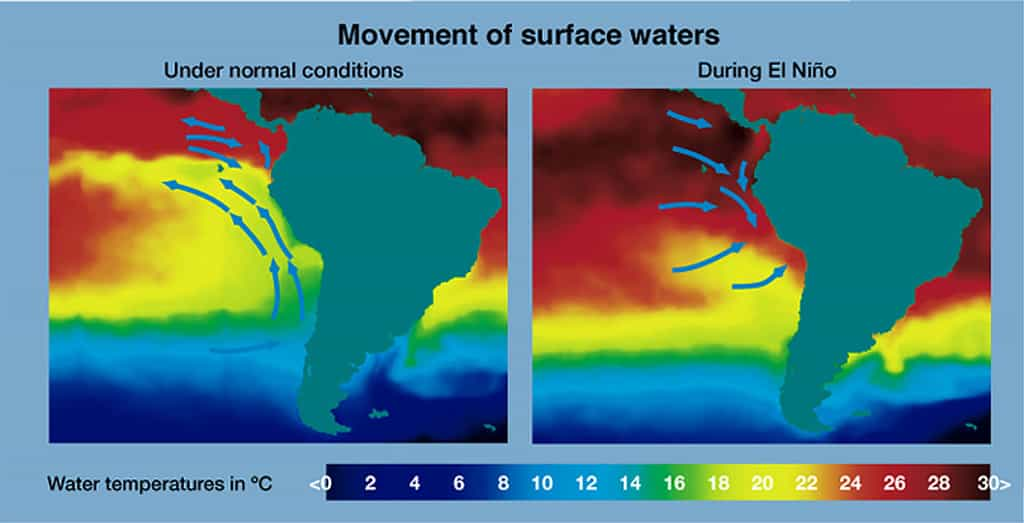

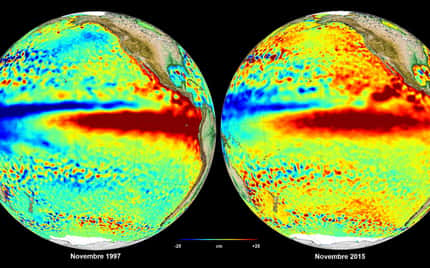

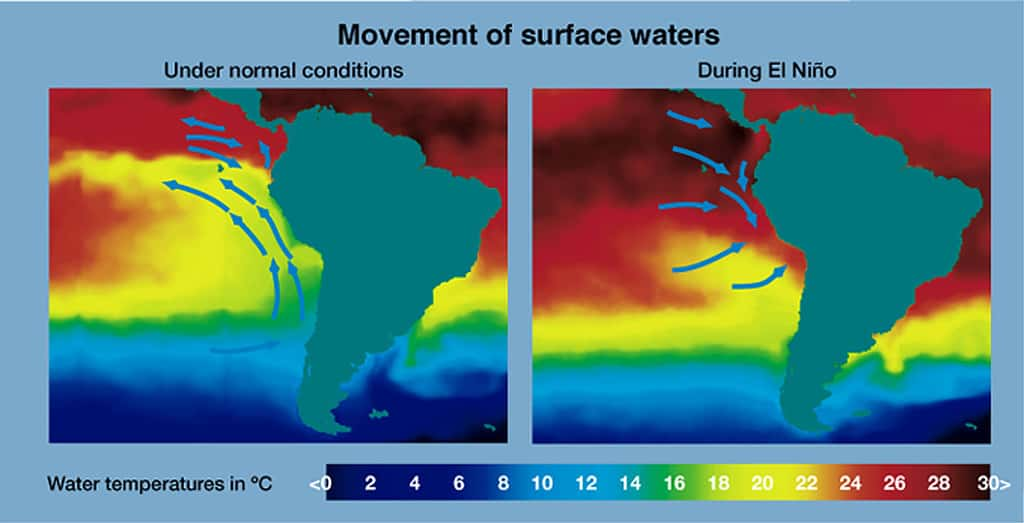

Des raisons encore mal comprises, induisent certaines années un anticyclone anormalement faible, qui modifie le mouvement des eaux froides en surface du Pacifique équatorial, provoquant son réchauffement et un appauvrissement de plusieurs mois en nutriment ("El Nino") avec de fortes modifications écologiques induites. © NOAA

Au rythme des marées

En 12 heures, la Lune parcourt environ la moitié de son ellipse autour de la Terre, avec une trajectoire un peu différente chaque jour.

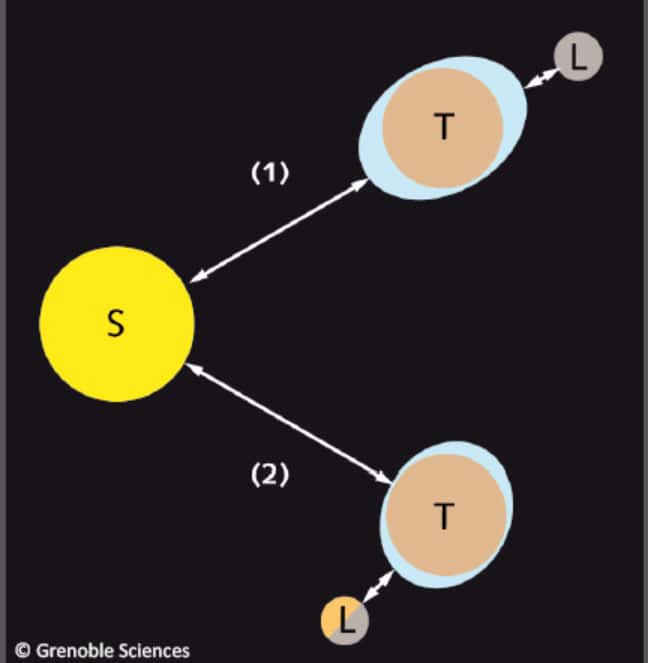

Considérons un premier instant où la Lune se trouve au zénith sur la rive d'un océan. Elle attire et soulève l'eau au voisinage de cette côte, en provoquant un abaissement du niveau sur l'autre rive, par conservation de la masse. Quelques heures plus tard, le soulèvement se produit sur cette autre rive où la Lune est maintenant apparue et, réciproquement, le niveau baisse là où il était le plus élevé au premier instant. On comprend alors qu'à l'échelle des océans, soit une dizaine de milliers de kilomètres, une oscillation puisse s'installer, déplaçant des masses colossales et engendrant des vitesses assez élevées, relativement faciles à évaluer.

Le balancement des marées apparaît donc comme la réponse des océans à l'excitation périodique qu'est la force d'attraction exercée sur leur masse liquideliquide par la Lune et par les autres astresastres assez proches, comme le SoleilSoleil.

El Niño, l’enfant terrible

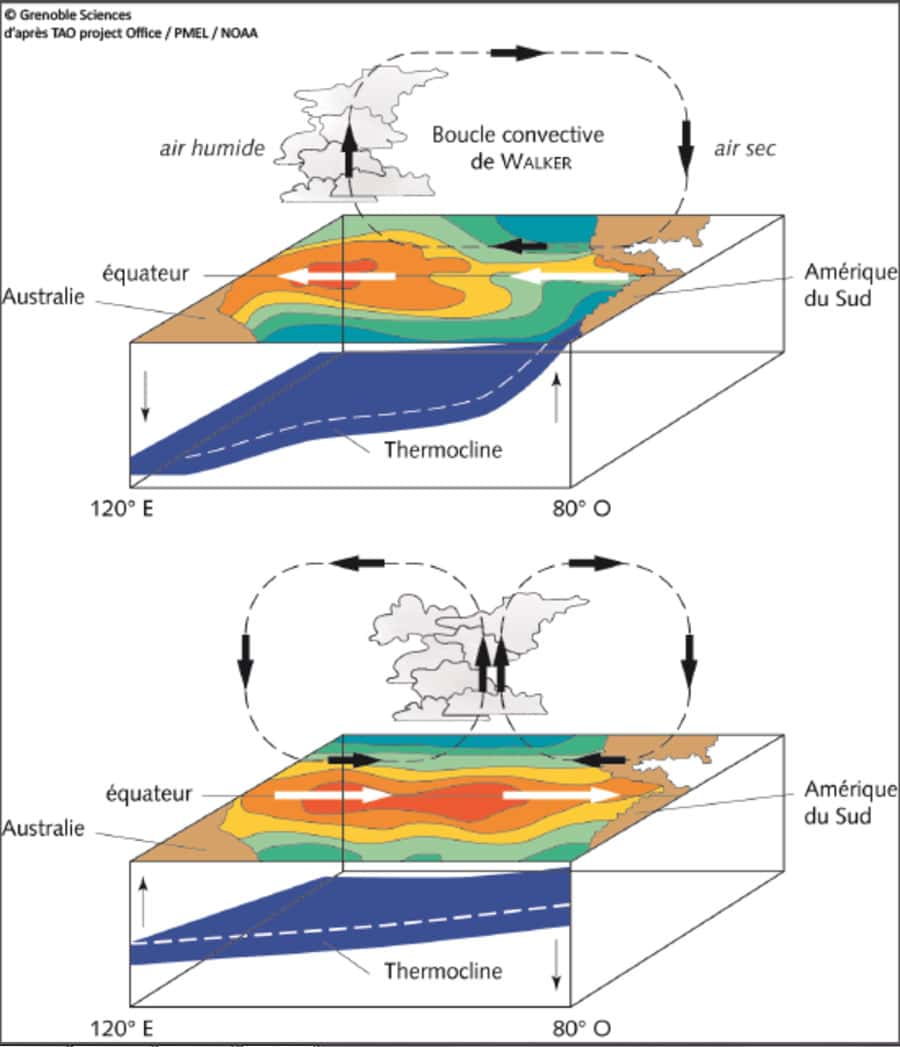

Dans la partie sud-est de l'océan Pacifique, le courant de Humboldt ramène vers les latitudeslatitudes tropicales des eaux froides en provenance de l'AntarctiqueAntarctique, le long des côtes chiliennes. Au contraire, sa partie sud-ouest, proche de l'Australie, est assez chaude. À des latitudes voisines du tropiquetropique du Capricorne, au-dessus de la surface du Pacifique, l'airair de l'ouest est donc plus chaud que celui de l'est et une cellule convective, dénommée cellule de Walker (figure ci-après, en haut), est ainsi entretenue par convectionconvection naturelle.

En raison de mécanismes complexes qui font encore l'objet de discussions parmi les spécialistes, la cellule de Walker perd périodiquement de son intensité, au point de disparaître et de se configurer autrement. Le courant de surface dirigé vers l'ouest de l'océan Pacifique ne peut alors pas se maintenir, et l'équilibre hydrostatique antérieur est détruit. Les eaux chaudes accumulées à l'ouest refluent vers l'est, où elles modifient assez fortement la température en mer et perturbent les courants marins. C'est ce courant chaud, dirigé vers les côtes du Pérou et de l'ÉquateurÉquateur, qui est désigné par l'expression « El Niño ». La thermoclinethermocline s'élève à l'ouest et s'abaisse à l'est. Dans la haute atmosphèreatmosphère, la cellule de Walker ne peut pas conserver son organisation, mais se trouve remplacée par deux cellules de plus petite taille (figure précédente, en bas). Cette nouvelle organisation modifie de façon importante le régime habituel marqué par un ventvent d'altitude venant de l'ouest, régulier et asséché lorsqu'il arrive en Amérique du Sud. La double cellule est au contraire capable de détruire l'anticycloneanticyclone de l'île de Pâques, assez habituel au milieu de l'océan Pacifique, de se recharger en humidité et d'apporter de fortes précipitationsprécipitations sur l'Amérique du Sud, avec des oragesorages violents et des inondationsinondations catastrophiques La duréedurée du phénomène El NiñoEl Niño est de l'ordre de 18 mois, mais avec une variabilité assez forte et difficile à prédire.