Si le Santorin n'est pas le seul à faire trembler la terre de la région, son éruption vers 1645-1500 avant J.-C. fut responsable de la disparition de la civilisation cycladique.

La plupart de ces informations sont tirées du Guide des volcansvolcans d'Europe et des Canaries, de Maurice Kraft et François-Dominique de Larouzière, aux éditions Delachaux et Niestlé.

Les volcans des Cyclades forment un chapelet d'îles de 400 km qui traverse toute la mer Égéemer Égée. C'est un arc volcaniquearc volcanique composé de six volcans récents : le golfe d'Égine, Milos, Santorin, Kos, Yali et Nisyros.

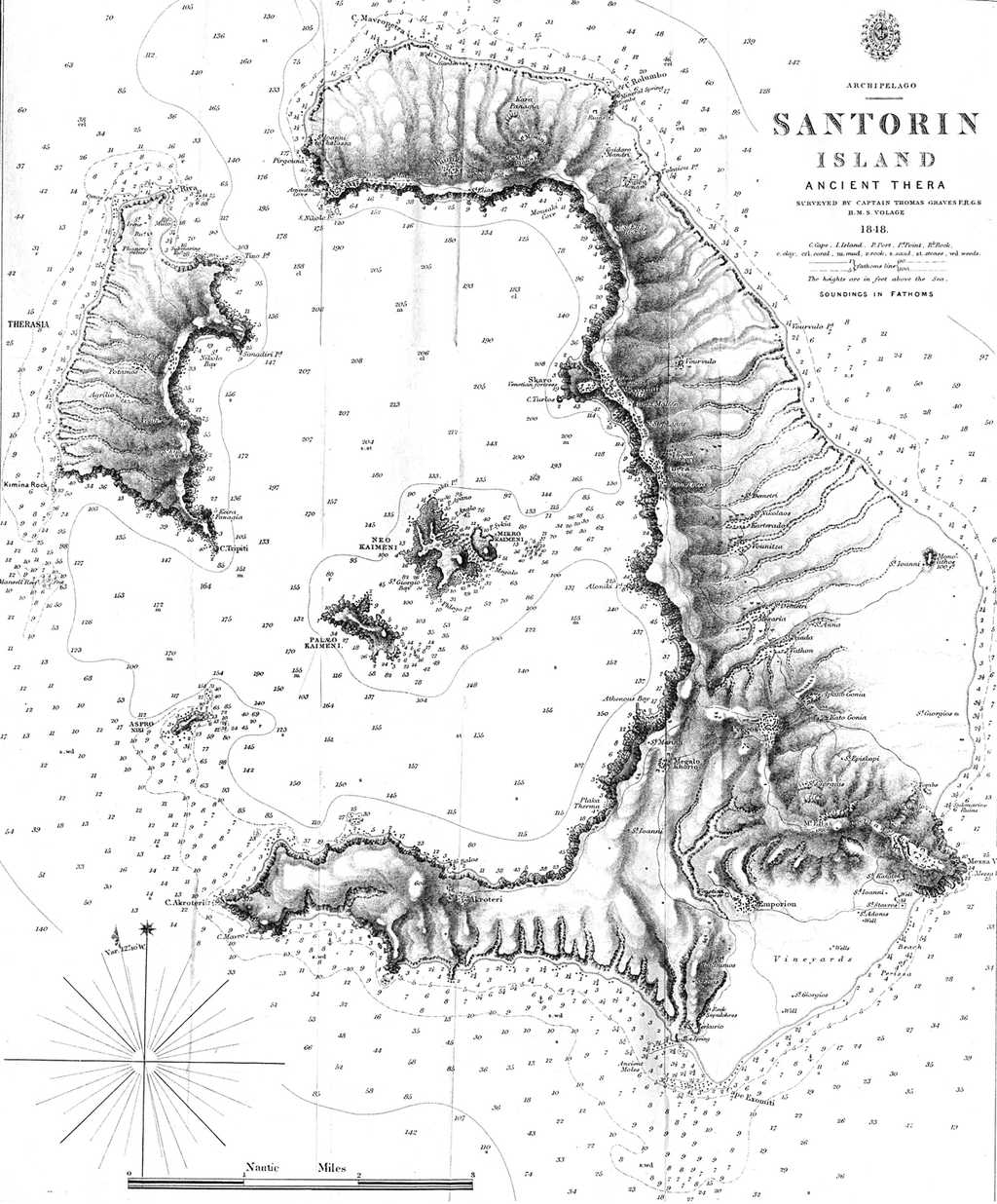

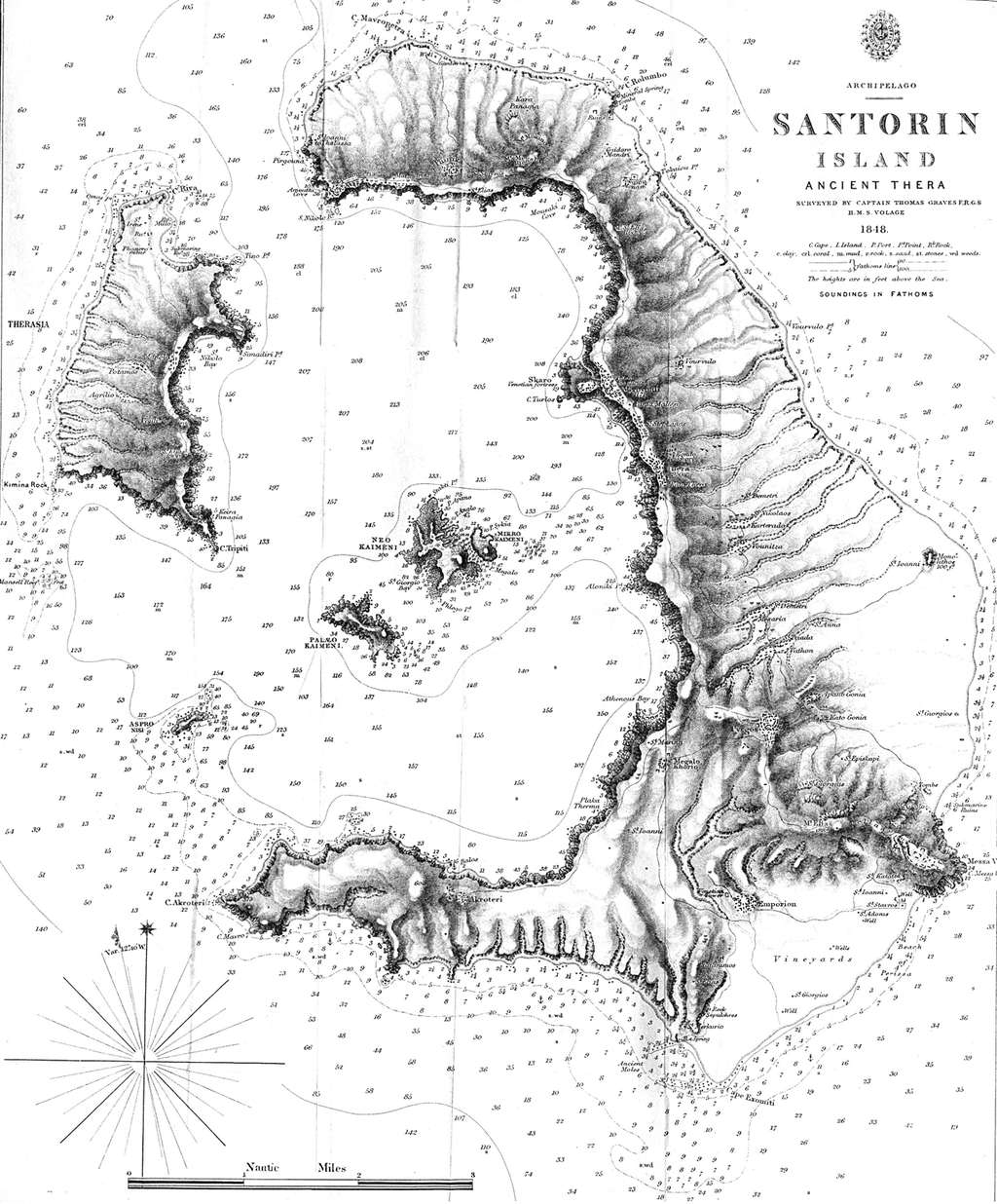

Carte marine de Santorin. © DP

La structure géologique des six volcans

Sous le nom de golfe d'Égine, on regroupe un ensemble volcanique dont l'activité a débuté au PléistocènePléistocène supérieur par l'émission de laveslaves de dacite, pour se poursuivre jusqu'en 250 avant J.-C. Il y existe encore aujourd'hui quelques fumerollesfumerolles. Milos a commencé son activité au Plio-Pléistocène, par l'émission de nappes de poncesponces et l'extrusion de dômes de rhyoliterhyolite, de dacite et d'andésiteandésite. Au Pléistocène récent, deux volcans se sont édifiés. On peut y voir des solfataressolfatares (type de fumerolles) et des zones thermales.

Kos se caractérise par l'émission de deux nappes de ponces et d'ignimbrites, l'une au MiocèneMiocène, l'autre au Pléistocène.

Nisyros est, avec Santorin, le seul volcan encore actif. Sa formation commence au Miocène et se poursuit au PliocènePliocène avec la mise en place de volcans sous-marinsvolcans sous-marins. Suit une période d'inactivité qui s'achève au Pléistocène par l'édification d'un grand stratovolcanstratovolcan, avec des nappes de ponces, une calderacaldera de 4 km de diamètre et des dômes de lavedômes de lave qui apparaissent à l'intérieur de l'effondrementeffondrement. Des éruptions ont eu lieu en 1422, 1830, 1871, 1873 et 1888. Depuis le volcan montre de nombreuses solfatares localisées dans la caldera Yali, qui date du Pléistocène, comme les dômes d'obsidienne et les dépôts de ponces.

Le village d’Oia surplombant la caldera. © Claire König

On rencontre donc plusieurs types d'activité : explosions de ponces, éruptions mixtes à coulées de lave et dépôts de cendres, stratovolcans, effondrements de caldera, dômes visqueux. Bien que l'activité sismique de la région soit importante, l'activité volcanique y est actuellement faible.

Fumerolles (Kamenès). © Claire König

L'archipelarchipel de Santorin a une surface de 75 km2. On y distingue deux grandes unités géomorphologiques.

Au pourtour, les îles de Théra, Thirassia et Aspronisi sont les restes d'un gigantesque ensemble volcanique qui s'est effondré vers 1500 avant J.-C., pour former une caldera de 11 x 7,5 km, envahie par la mer. Ces trois îles ont des bords à pic vers la caldera et des pentes douces vers l'extérieur. Les falaises ont 250 m de hauteur et se prolongent de 400 m sous le niveau de la mer : elles montrent des alternances de coulées de lave, de dépôts de cendres et de nappes de ponces, témoins de l'activité de plusieurs stratovolcans (les principaux sont Mégalo, Vouno, Skaros, Théra, Élias, Balos et Mavro). Un ensemble sédimentaire, le mont Élias, sert d'ossature à ces édifices.

Fossile de feuilles d’olivier (Santorin). © Claire König

Les impressionnantes nappes de ponces exploitées près de Théra l'étaient déjà en 1860 pour la constructionconstruction du canal de Suez par les ingénieurs de Ferdinand de Lesseps.

Statue de marbre brûlée par l’éruption de 1645-1500 avant J.-C. (Santorin). © Claire König

Au centre de la caldera, les deux îles de Paléa Kaméni et Néa Kaméni.

Paléa Kaméni est un plateau volcanique de 1.500 m de long et 400 m de large, culminant à 102 m, plongeant vers le nord-ouest, dont les falaises montrent des alternances de coulées et de cendres traversées par des dykesdykes (lames de roches magmatiquesroches magmatiques).

Néa Kaméni, plus jeune, a 2 km de diamètre et culmine à 130 m. L'île est formée de douze cônescônes d'extrusion, accompagnés de coulées épaisses et d'un cratère double.

Ces édifices se recouvrent les uns les autres. Le cratère double est un des seuls endroits où il y a encore des fumerolles, seules manifestations du volcanismevolcanisme de nos jours à Santorin.

C'est, avec Nysiros, le seul volcan actif de la Grèce et sa dernière éruption date de 1950. Les tremblements de terretremblements de terre sont encore nombreux. Celui du 9 juillet 1956, un séisme de magnitude 7,8, a ébranlé durant 45 secondes l'archipel de Santorin, tuant 48 personnes, en blessant 200 et détruisant 2.000 maisons. Le raz de marée qui suivit faisait 20 m de haut.

Plus près de nous : en janvier 2012, un séisme sous-marin de magnitude 5,2 secoua une zone comprise entre la Crète et Santorin.