au sommaire

Avec la radiochronologie, le géologuegéologue accède à des âges chiffrés et cela va tout changer. Les étages ne se placent plus seulement dans le calendrier en vertu de leur contenu en fossilesfossiles mais aussi de leur âge chiffré. Sur le terrain, les roches sédimentairesroches sédimentaires azoïques et les roches cristallines prennent subitement place dans l'histoire géologique.

Grâce à l'aptitude à dater systématiquement, un modèle géologique global est en marche, ce qui autorise le géologue à calculer la durée de phénomènes, à donner des âges, à recomposer, enfin, un temps continu qui s'énumère en millions d'années.

La radiochronologie aide le géologue

Certes, celui qui connaît les roches s'habitue à jongler avec ce temps profond, vertigineux mais l'appréhende-t-il pour autant ? En fait, oui, mais indirectement, par les effets de ce temps profond, difficilement compréhensibles autrement. Par exemple, l'homme dispose-t-il d'un moyen pour tordre une pierre sans la briser ? Essayons de plier une ardoiseardoise, elle cassera. Pourtant, la nature exhibe partout des roches plissées (fig. 9). Mais la Terre prendra son temps, tous les millions d'années nécessaires à plier l'ardoise. Beaucoup de temps, et un peu de chaleur, font fléchirfléchir la pierre. Avec le temps, les contraintes terrestres réussissent à plier les cailloux et à déplacer les montagnes, les continents, au rythme de quelques centimètres par an. Le géologue, muni du temps profond, comprend mieux les paléogéographiespaléogéographies qui se sont succédé sur la Terre au fil des centaines de millions d'années.

Une expérience à l'échelle humaine permet de prendre conscience du phénomène. Dans certains cimetières des plaques un peu anciennes portant le nom du défunt, bien que clouées sur la tombe, sont bombées. Il arrive, en effet, que ces morceaux de pierre gravés soient rapidement extraits d'une carrière avant d'être taillés. Or ces blocs, désolidarisés des roches alentour, ne subissent plus la pression « lithostatique » : ils ont tendance à se détendre, à augmenter de volume. Si la pierre se retrouve clouée avant d'avoir eu le temps de complètement décompresser, elle flambe.

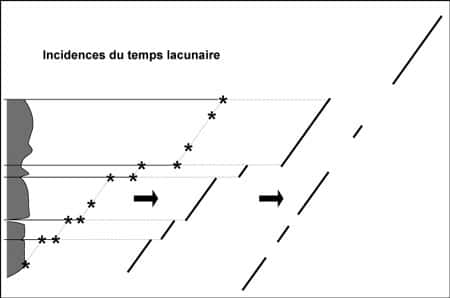

En ce qui concerne la stratigraphie, l'avalancheavalanche de données quantitatives liées à la mise en œuvre systématique de datations chiffrées a forcé les scientifiques à produire de nouvelles théories paléontologiques où du moins à préciser les anciennes. Le concept stratigraphique fondateur ayant le plus bénéficié de ces avancées est sans conteste la notion de lacune stratigraphique (de hiatus temporel). La présence de lacunes stratigraphiques n'était pas implicite dans la reconnaissance de discontinuités, de ruptures. Auparavant les ruptures étaient considérées au contraire comme les points de passage du temps stratigraphique. Dater une discontinuité n'avait, dans la théorie des stratotypes, que le sens de préciser la date du passage de la série inférieure à la série supérieure. La connaissance, par âges chiffrés, des stratesstrates bordant les discontinuités a permis de comprendre que, généralement, elles ne sont pas des points mais des segments du temps unidimensionnel : des lacunes (fig. 10).

Un temps enregistré mal réparti

Souvent, les dépôts qu'observe le géologue résultent de cycles (astronomiques, lunaires avec les marées...). La Terre dans sa course autour du Soleil modifie lentement son orientation. Alors, l'insolationinsolation en un même lieu de la planète évolue au fil des milliers d'années, ce qui se ressent dans la nature des sédimentssédiments qui s'accumulent dans l'eau.

Près de Castellane, (figure 10a), les sédiments du CrétacéCrétacé dessinent des alternances de calcairecalcaire et de marne. Ces dépôts répétés traduisent des cycles astronomiques de 20.000, 40.000 et 100.000 ans correspondant aux modifications des paramètres orbitaux de la Terre : inclinaison de son axe, rotation comme une toupie (précessionprécession), éloignement du soleilsoleil. De tels dépôts se rencontrent, en fait, sur tout le globe et à toutes les époques, mais il faut l'œilœil du spécialiste pour en tirer des informations temporelles.

La falaise de grèsgrès d'Annot (fig. 10b), près de Castellane, montre des gros bancs durs et des interbancs plus tendres. Ces dépôts résultent de tempêtestempêtes. Certaines barres se sont déposées en quelques heures ou semaines alors que les interlits entre les barres ont parfois mis des milliers d'années à se former. L'épaisseur d'un enregistrement ne transpose pas « simplement » l'écoulement du temps.

Les réflexions sur l'évolution des espècesévolution des espèces ont également profité de la découverte de lacunes aux limites d'étages. En particulier, certains exemples de la théorie des équilibres ponctuésthéorie des équilibres ponctués ont été rejetés car ils ont été développés à partir d'enregistrement biostratigraphiques non linéaires - une stase pouvant alors correspondre à un intervalle de dilatationdilatation de l'enregistrement de la modification graduelle et un saut à une phase de condensationcondensation de cet enregistrement (fig. 11).

Le prélèvement de fossiles dans une pile de couches (à gauche) révèle une évolution d'un rapport longueur sur largeur d'un fossile qui évolue graduellement mais avec quelques petites variations brutales (croix reliées par un trait fin). Cette forme peut être interprétée (au milieu) par une illustration de la théorie des équilibres ponctués définie par Eldredge et Gould. Cependant, les mêmes mesures, reportées en fonction du temps (à droite) s'alignent cette fois, sur une droite interrompue par des manques d'enregistrement.

On peut aujourd'hui dater les séries marines et continentales (fossiles et minérauxminéraux authigènes), les chaînes de montagnes (minéraux isobaresisobares), les subductionssubductions (phases fluides), le volcanismevolcanisme (point de cristallisation) etc. Des bases de donnéesbases de données chronologiques transdisciplinaires fondées sur un référentielréférentiel en âges absolus sont constituées, sur lesquelles reposent les nouvelles chartes stratigraphiques internationales, ainsi que des progrès conceptuels, notamment en ce qui concerne les couplages biosphèrebiosphère-géosphère et, dans les « temps courts », le fonctionnement de la machine thermique de l'océan.

Dans les « temps longs », un modèle « géognosique » global se dessine, reliant les grandes étapes et les grands rythmes de l'évolution des enveloppes, même profondes, du globe à celles de la biosphère. Les progrès les plus récents dans ce domaine concernent les grandes crises de la paléobiodiversité. Ils tendent à montrer la rétroactionrétroaction, par le biais du volcanisme, des cycles des supercontinentssupercontinents sur la composition de l'atmosphèreatmosphère et de l'océan et, par là, sur les extinctionsextinctions en massemasse.

Curieux retour de l'histoire, l'accès au temps mesuré a permis de se défaire de l'idée (fausse) d'instantanéité des crises biologiquescrises biologiques, correspondant, vers la fin du XXe siècle, à un retour des théories catastrophiques (l'exemple le plus célèbre étant celui de la grande météoritemétéorite du Yucatán pour expliquer la disparition des grands reptilesreptiles à la limite Crétacé/Tertiaire).

La barre des âges

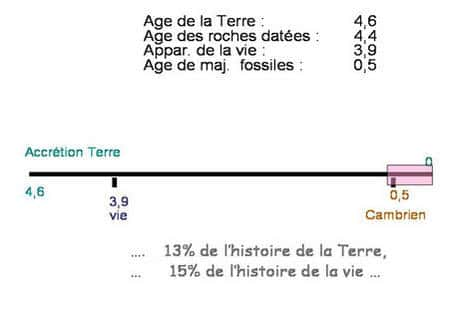

La barre (voir ci-dessous) illustre la durée d'existence de la Terre. À gauche, l'origine de notre Planète, il y a 4.600 millions d'années. Les premières traces de vie attestées datent de 3.500 millions d'années mais les plus anciennes coquilles connues datent du CambrienCambrien : 550 millions d'années. Le monde fossilifère représente donc 12 % seulement de l'histoire de notre globe. Il convient alors de ne pas confondre l'histoire de la Terre et celle que l'on obtient à partir des fossiles.

Pour prendre encore du recul, noter que le Big Bang qui engendra l'universunivers connu s'est produit il y a 12 à 15 milliards d'années et que le soleil s’éteindra dans moins de cinq milliards d'années.

À noter : La radiochronologie est une technique parfois appelée « datation absoluedatation absolue » car elle fournit un âge chiffré en bout de course. Il s'agit néanmoins d'un abus de langage car ce qui est obtenu est un rapport de valeurs (entre élément père et élément fils). Mais ces valeurs doivent d'abord être interprétées avec beaucoup de soin car de nombreux facteurs peuvent les modifier (contaminationcontamination, fuites du système...).