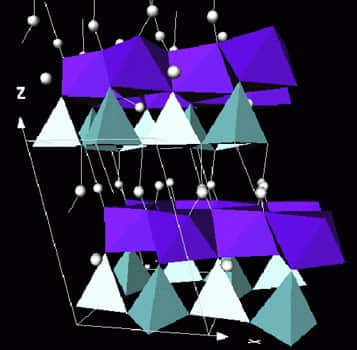

Le mot est emprunté de l'arabe « talq ». Il apparaît au XVIe siècle avec Bernard Palissy. Il fait partie des phyllosilicatesphyllosilicates qui comprend 180 espècesespèces et variétés, parmi lesquelles les micas et les argilesargiles. La structure se compose de rubans de tétraèdres [SiO3] étendus dans deux directions.

On aboutit à des structures en feuillets, d'où un excellent clivage. La formule structurale est en [Si4O10]4-. Avec comme principaux exemples :

- talc : Mg3[(OH)2Si4O10] ;

- muscovitemuscovite : KAl2[(OH)2AlSi3O10] un mica ;

- kaolin : Al4[(OH)8Si4O10] une argile.

Voici quelques minérauxminéraux de cette famille : AntigoriteAntigorite, BiotiteBiotite, Chlorite, Glauconite, Illite, Kaolinite, Lépidolite, Montmorillonite, Muscovite, Phlogopite, Préhnite, PyrophyllitePyrophyllite, SerpentineSerpentine, Smectite, Talc, Vermiculite.

Le talc est un minéralminéral qui contient 32 % d'oxyde de magnésium, 63 % de silicesilice (SiO2), et 5 % d'eau mais il est hydrophobehydrophobe !

Une réaction pour former le talc serait : 3 dolomites + 4 quartzquartz + 1 eau = 1 talc + 3 calcitescalcites + 3 dioxydes de carbonedioxydes de carbone. Le talc est sécable et très mou, avec une dureté (Mohs) de 1. Son toucher gras est caractéristique, sa densité est de 2,5-2,8.

Les minéraux les plus communément associés au talc

Il possède un éclat gras à nacré, est translucidetranslucide à opaque et ses couleurs vont de blanc à gris ou vert pomme. Le talc résulte de l'altération de silicatessilicates de magnésium comme les pyroxènespyroxènes, les amphibolesamphiboles, l'olivineolivine, la dolomite et d'autres minéraux similaires. Il se trouve communément dans des roches métamorphiquesroches métamorphiques. Un talc rugueux gris-vert, appelé stéatite ou « pierre à savon », a été utilisé comme matériau de fours, d'évierséviers, de centraux électriques, etc.

La stéatite ou pierre à savon ou craiecraie de Briançon ou encore pierre ollaire est un minéral très tendre, principalement composé de talc. La stéatite est une roche compacte, constituée de plus de 90 % de talc et de silicates (chlorite) et ou de carbonates de magnésium.

La pierre à savon est une roche à talc impure, massive qui renferme des proportions variables de dolomite et/ou magnésite, serpentine, chlorite, etc.

La pyrophyllite est un hydrosilicate d'aluminium. Contrairement au talc, la pyrophyllite est le produit d'une altération hydrothermale de roches ignéesroches ignées felsiques et de schistesschistes dérivés du métamorphismemétamorphisme de cendres volcaniques. Ses propriétés physiquesphysiques, pratiquement identiques à celles du talc en font un substitut dans de nombreux secteurs industriels.

Le terme « pierre ollaire » regroupe des roches métamorphiques de type majoritairement ultrabasiqueultrabasique, ce sont des ultramafites. Elles présentent des caractères particuliers : résistantes, molles, façonnables. La pierre ollaire a une capacité calorifique élevée. La formation de cette roche rare (1 % des roches alpines) nécessite des conditions particulières, elle se forme dans le manteaumanteau, à haute pressionpression (20 km environ) et haute température. Les contraintes tectoniques accompagnant leur déplacement vers la surface provoquent la formation de lentilleslentilles zonées. L'érosion et l'obduction de certaines nappes et massifs apportant finalement ce matériel en surface.

L'exploitation de la pierre ollaire existe depuis l'âge du Ferâge du Fer et est attestée par de petits objets façonnés à la main ou tournés. Elle est typiquement alpine. Par exemple, les casseroles que l'on utilise encore : ollaire vient du latin ollare - faire des pots, ou les fourneaux -, capacité d'emmagasiner la chaleurchaleur. On peut voir ces objets au Musée de Cevio, Tessin, Suisse. Enfin, la stéatite est utilisée pour fabriquer des isolateurs électriques.