Au nord de la Nouvelle-Zélande, dans le contexte général de la subductionsubduction de la plaque pacifique sous la plaque australienne, l'arc volcaniquearc volcanique principalement sous-marinsous-marin des Kermadec s'est formé parallèlement à la fosse des Kermadec, profonde de 10.050 mètres. De nombreux volcansvolcans jalonnent cet arc.

Les fumeurs noirs

Il y a un peu plus de dix ans, l'institut géologique national néo-zélandais (GNS Science) a lancé une série d'expéditions en collaboration avec des équipes de recherche internationales, dans le but d'explorer les volcans sous-marins, de les cartographier, de les localiser et de déterminer leur taille. Cornel de Ronde, membre de l'expédition, fut surpris de découvrir entre 30 à 40 volcans sous-marinsvolcans sous-marins dans les eaux territoriales néo-zélandaises.

Lorsque les volcans présents sur le plancher océanique sont toujours actifs, ils dégagent de la chaleur qui, associée à l'eau, est à l'origine de systèmes hydrothermiques impressionnants. En effet, l'eau de mer pénètre dans la croûte terrestrecroûte terrestre à travers des fissures. Elle devient alors bouillante au contact du magma et remonte à la surface, devenant très acide et ayant tendance à arracher des métauxmétaux des roches qu'elle traverse.

Quand elle finit par atteindre le plancherplancher océanique, sa température est souvent autour de 300 °C. Au moment de sa rencontre avec de l'eau de mer à 3 ou 4 °C, il se produit une formidable réaction chimique. Les métaux qui étaient en solution à 300 °C précipitent et forment des cheminéescheminées de plusieurs mètres d'où jaillit de la fumée noirefumée noire, d'où le nom de fumeur noir. Ces cheminées attirent beaucoup l'attention aujourd'hui, à cause du cuivre et de l'or qu'elles contiennent.

L'environnement de ces cheminées est très spécifique, avec des pressions et des températures extrêmes. Malgré cela, des micro-organismes et même des crevettes sont retrouvés à proximité.

White Island

Près de 85 % des volcans néo-zélandais sont sous-marins. Certains peuvent atteindre 40 kilomètres à leur base et plusieurs kilomètres de haut, atteignant parfois la surface de l'eau comme l'île de White Island. Plus de 90 % de ce volcan est sous-marin. Seul le sommet émerge. Lorsque l'on se rend sur White Island, en bateau ou en hélicoptèrehélicoptère, on n'est qu'à 500 ou 600 mètres du cratère. Cette proximité favorise les études scientifiques menées par GNS Science.

White Island est actuellement l'un des volcans les plus actifs de la Nouvelle-Zélande. La lavelave est toujours présente à de faibles profondeurs. Pour les Maoris, White Island est une porteporte entre le monde spirituel et le monde physiquephysique. Elle fait partie du cercle de feufeu. Il la nomme le cercle des dieux, le cercle de la vie.

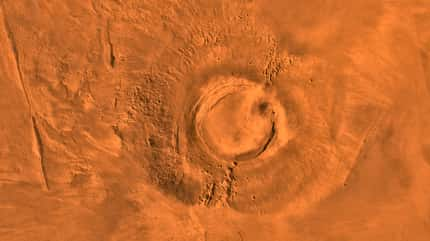

Des géants au sommeil fragile...

La chaîne de volcans se poursuit sur Terre. Au centre de la Nouvelle-Zélande se dresse le mont Ruapehu. Au sommet, son cratère rempli d'eau forme un lac d'environ 150 mètres de profondeur. Quand le Ruapehu entre en éruption, des roches brûlantes remontent jusqu'au fond de ce lac et vaporisent l'eau, si bien que les premières éruptions sont hydrothermales ; ce sont de grosses explosions d'eau et de roches.

Une activité importante est nécessaire pour vider complètement le lac. Les principales éruptions du Ruapehu ont eu lieu en 1995 et 1996, et durèrent plusieurs mois. Actuellement, le volcan se tient plutôt tranquille... Mais jusqu'à quand ?

À quelques kilomètres du Ruapehu, les fumerollesfumerolles du mont Ngauruhoe rappellent que cette zone reste extrêmement active. Les paysages lunaires de la région laissent parfois place à une explosion de couleurscouleurs dues aux oxydes métalliques en tout genre et aux lacs acideslacs acides. Les hauts gradientsgradients géothermiques engendrent la formation de geysers et de sources thermalessources thermales, où les scientifiques ont découvert des micro-organismesmicro-organismes capables de résister à des conditions extrêmes...