au sommaire

- À lire aussi

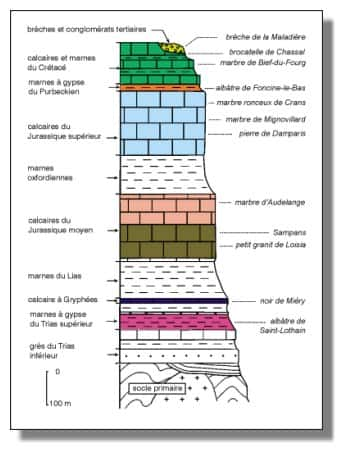

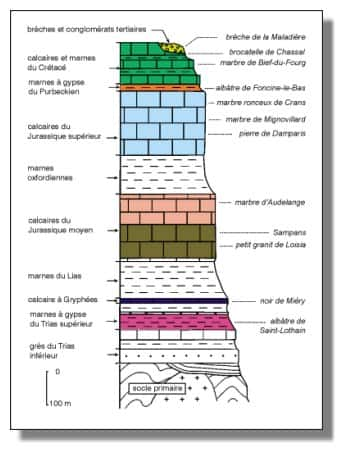

Un peu de géologie

Si les géologuesgéologues ne reconnaissent pas le titre de marbre à ces roches, ils nous éclairent sur leur origine et sur leur répartition.

Laissons la parole à Patrick Rosenthal (maître de Conférencesmaître de Conférences au Département Géosciences, Université de Franche-Comté, Besançon) :

L'histoire du Jura commence il y a 245 millions d'années, avec le cycle orogéniquecycle orogénique alpin, succédant au cycle varisque responsable de la formation du socle cristallin du Jura, qui n'affleure que dans les Vosges, dans le Massif Central et dans le petit massif de la Serre au nord-est de Dole.

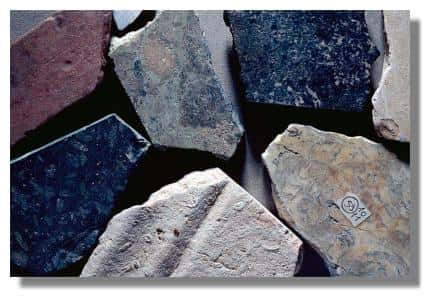

Dès le TriasTrias, les roches qui constituent le Jura s'élaborent, essentiellement sous le niveau de la mer. Au JurassiqueJurassique et au CrétacéCrétacé (entre -200 et -100 millions d'années), s'accumulent 1000 à 1500 m de sédimentssédiments marins en couches successives sur les dépôts de grèsgrès, marnes, sel et gypsegypse triasiques. Ces matériaux sont essentiellement formés de calcairescalcaires fins, graveleux, ou oolithiquesoolithiques (les oolithes sont des sphères millimétriques constituées de couches concentriques de calcaire).

Lame mince de calcaire oolithique d'Audelange vue au microscope : oolithes et bioclastes -

Photo : M. Rossy - © Inventaire général, ADAGP, 2001/Université de Franche-Comté, Laboratoire de Géosciences

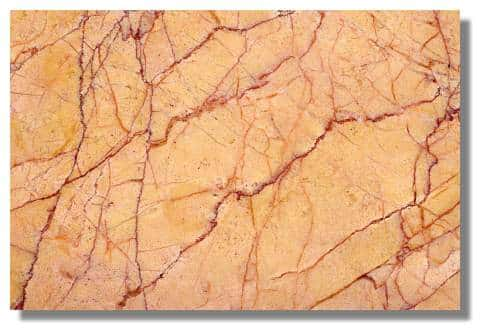

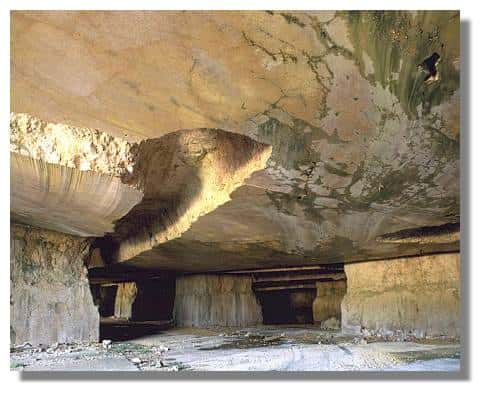

Les calcaires renferment souvent des bioclastes, fragments d'organismes fossilesfossiles - tels que les échinodermeséchinodermes (entroques), les coraux, les mollusquesmollusques et les bryozoaires - ou encore des encroûtements algaires (oncholithes). La sédimentationsédimentation calcaire est parfois interrompue par quelques épisodes marneux. Depuis 35 millions d'années, le socle et la couverture sédimentaire subissent des déformations liées à la collision alpine responsable des failles et des plis du Jura. C'est dans ce contexte mouvementé que s'élaborent les conglomératsconglomérats et les brèches et qu'apparaissent, au cœur de la roche, des plans de dissolution hérissés de pics (stylolithes) et des fissures ouvertes où recristallise la calcitecalcite.

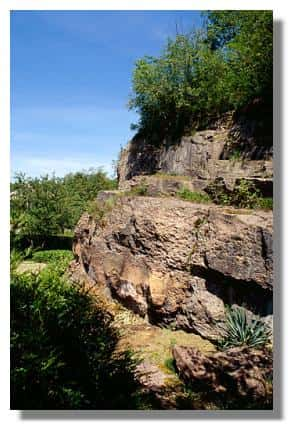

Entre les plaines suisse et bressane, où les calcaires secondaires sont enfouis sous deux à trois kilomètres de sédiments tertiaires, l'arc jurassien constitue un môle rocheux où les calcaires forment des lignes de relief nord-est / sud-ouest.

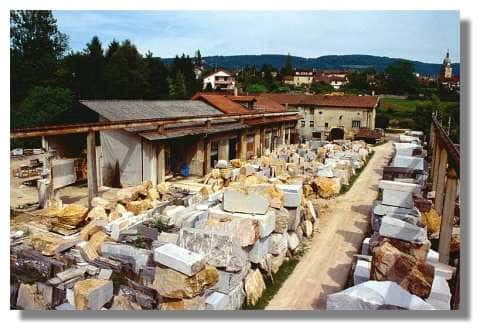

Milieux de sédimentation variés et déformations intenses fournissent aux hommes une grande variété de pierres calcaires, voire gypseuses, aux propriétés physiques et mécaniques satisfaisantes pour donner après polissage un marbre ou un albâtre de qualité.

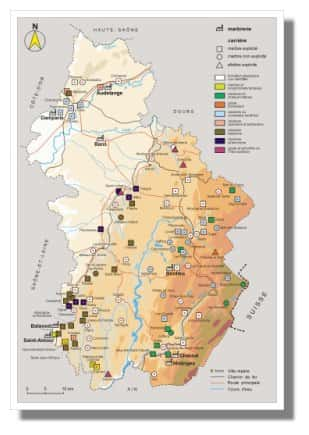

Cliquez pour agrandir

Carte de localisation des carrières et des marbreries - Dessin Inv. A. Céréza, P. Rosenthal - © Inventaire général, ADAGP, 2001/Université de Franche-Comté, Laboratoire de Géosciences

De Dole à Saint-Claude, on traverse les principales unités structurales du Jura, où la géologiegéologie commande la distribution des sites. On rencontre successivement le Dolois avec des marbres du Jurassique moyen et supérieur, la zone bressane où les calcaires sont absents, le Vignoble et le Revermont renfermant les albâtres du Trias, les marbres noirs à gryphées (huîtres arquées) du Sinémurien et les nombreuses carrières de marbres à entroques du Bajocien. Sur le plateau de Champagnole s'extrayaient les marbres du Jurassique supérieur et dans le Haut Jura, les marbres et brocatelles du Jurassique supérieur et du Crétacé.